2024年度 CCBTアーティスト・フェローである市原えつこは「ディストピア」を予知し思い描く行為の逆説的な前向きさに着目し、市民とともに虚実が入り混じる未来像を構築するプロジェクト「ディストピア・ランド」を展開しています。ここでは、市原が制作におけるリサーチの一環として行った、文化人類学者・福島真人氏、アーティスト・原田裕規氏、再生医療研究者・三嶋雄太氏へのインタビューの様子をシリーズで公開します。

シリーズ3本目となる本インタビューでは、再生医療研究者である三嶋氏に「再生医療研究における事例やガイドライン」について伺いました。

三嶋雄太さんは、筑波大学でiPS細胞技術と遺伝子改変免疫細胞を組み合わせた次世代型がん治療製品の実用化を目指した研究に取り組む再生医療分野の研究者。近年は、大学附属病院内に細胞培養加工施設を設置し、医師、研究者、企業が連携して研究・開発を進められる環境を整備するなど多岐にわたる活動をされています。

2022年に森美術館で行われた「六本木クロッシング2022」展で発表した「未来SUSHI」のネタとなった「筋肉真鯛」や「培養魚肉」などは、当時三嶋さんに取材させていただいたことがきっかけで生まれたものです。この「未来SUSHI」の続編となる「ディストピア・ランド」の制作にあたって改めて三嶋さんにインタビューを行い、再生医療の観点から考え得る「ディストピア・ランド」についてお話を伺いました。

1. 「生殖」にまつわるディストピア

市原:今回の企画名は「ディストピアランド」と名付けているのですが、以前に「未来SUSHI」の制作リサーチのためのインタビューで、三嶋さんから遺伝子編集された「筋肉真鯛」や「培養魚肉」などについて教えて頂いた時に、「事実の方が小説より気持ち悪い」と感じたんですね(笑)。それがずっと尾を引いていて今回の新作プランにもつながっているのですが、近年は現実社会がいよいよディストピアに近づいていると感じています。三嶋さんのご専門である再生医療に限らず、テクノロジーは人類を発展させるものである一方、暴走することでディストピアが生まれることもあると思っています。今日は、あえてそのダークサイドというか、想定するリスクを伺い、作品のヒントにできればと考えています。

三嶋:変なところに迷い込まず、お役に立てるといいですが(笑)。テクノロジーには、「これはやるべきではない」と規制されていることが色々あります。なぜ止められているのかというと、それをすることによって危険で取り返しがつかないことが起こるかもしれないと多くの人が考えているからで、そのリスクが現実になった状態はまさにディストピアと言えるかもしれません。そのため、再生医療の分野に関しても、リスクだと思われていること、やってはいけないとされていることをやるには理由が必要ですよね。ただ、その事象が起こることで誰かにメリットがあり、ビジネスになりそうな場合などには、倫理やリスクを無視してそれをやろうとする悪いヤツらが出てくる。一般の人たちの目には触れないけど、世界を見れば闇取引的にアンダーグラウンドですでに存在している状況というのも起こり得ると思います。

市原:特に、生殖に関する技術進化にはそういった性質のものが多くありそうですね。

三嶋:そうですね。例えば、iPS細胞からヒトの卵子をつくれるとなった時に、それを生殖に使おうとするとさまざまな技術的なリスクがありますよね。ある意味、そうしたリスクを飛び越えて表現できるのがアート作品でもあるわけですが。

市原:たしかにアートは、実現可能性をあまり担保しなくても良い領域ではありますね。

三嶋:例えば、卵子凍結ということが既に行われていますが、ここに人工子宮や胎盤が実現し、もし胎児をお腹の中で育てる必要すらなくなったら、女性は妊娠によって社会活動を止める必要がなくなりますよね。たまに病院に行ってバッグか何かの中で大きくなっている子どもの様子を見ればいいわけです。妊娠がなくなることは女性にとって大きな変化だし、さんざん議論されてきた男女平等や女性の社会進出に対する考え方も大きく変わる。何らかの理由で、両親が使わなかった生殖細胞を使うケースも出るかもしれません、男女の概念だけではなく、世代の概念も違うものになってくる。それは兄妹なのか子供なのか。その先に生じるであろう人間の問題を考えるというのは面白いかもしれないですね。

市原:テクノロジーの力を使って社会の要請に対応した結果、何が起こるのか。特に生殖というのは、個人の人生や社会、国家のあり方などさまざまな議論が起こりやすいテーマだと思っています。

三嶋:従来の男女のカップル間において妊娠による負担差がなくなることに加えて、生物学上の男性同士、女性同士でも子どもをつくり、育てられるようになる。生殖において性別が関係なくなり、有性生物としてのこれまでの均衡が崩れた時に人類はどうなるのかという話になりますよね。当然、女性の側の変化の方が大きくて、自分だけで子どもを産めるなら性行為なんてしなくていいということにもなる。人類が長い歴史の中で形成してきたバランスが一世代で壊れた時に、一人の人間がその人生の中で対応できるわけがなく、色んなタガが外れると思うんですよね。

市原:おそらく、人類の性欲が急に消えるようなことはないと。そうすると色んな犯罪などにもつながっていきそうですね。

三嶋:そうなってしまうとまさにディストピアですよね。人類がここに至るまで、子孫存続のためにプログラムされた性欲を一世代でコントロールできるかというと難しいと思います。なんらかの代替が必要でポルノや擬似体、フェイクなどにそれを求めざるを得ない状況が増え、それに対応する技術はより発展すると思います。すでに社会問題になっているフェイススワップやAIボイスなどは、規制や罰則のルールメイクが技術のスピードに追いつかず、誰でも簡単につくれてしまう環境になっていて、今後もより適した新技術で自己完結もしくはコントロールする人たちがどんどん増えていく。男女問わず、恋愛や性行為そのものに対するコストを高く感じている人が今でも既に増えているのだと思いますが、子供を作ることが性行為から切り離されたら、二極化はさらに加速するでしょうね。生理への考え方や、ホルモンバランスに関する対応も必要になりそうです。それこそ市原さんも過去に「大根が喘ぐ」という作品をつくっていますが、これもちょっとディストピアっぽいですよね。

市原:あれはディストピアだったのか⋯⋯(笑)。人間の欲望の根源はなかなか変わらない一方で、時代や技術の変化は速く、それによるカンブリア爆発が起きそうだと思っていたのですが、その時の人間側の対応力というものが問われそうですね。

三嶋:人間側の対応力、本当にそうだと思います。新しい科学技術や研究の発展に伴って生じる倫理的・法的・社会的課題はELSI (Ethical Legal Social Issues, エルシーと発音が一般的) と呼ばれています。どうすればディストピアにならないのか考える際には、多角的に議論する必要があり、より多くの人が関心を持って議論することがなおいっそう大事になると思います。この作品もそう言ったタッチポイントを増やすとよいですね。

2. キメラは倫理的に許されるのか?

市原:先日、人間の細胞でできた臓器を豚の体内で培養することに成功したという記事を読みながら、もし人間の細胞が豚の脳細胞と融合した場合、それは人なのか豚なのかという思考実験ができるなと考えていました。動物と人間の細胞は相互に移植できるけど、人権や倫理に関する繊細な問題はどう考えればいいのか、なかなか難しい問題だなと。

三嶋:この記事の例はキメラ(実験や医療技術によって異なる遺伝的細胞を1つの個体に融合)に該当します。人間の臓器が足りていないからヒトの細胞に由来する臓器を他の生物を器として培養するというものです。豚の中で欲しい臓器の部分だけをヒトの細胞でつくってもらうイメージです。胚の段階でヒトの細胞を混入させるので、狙った臓器以外のところに混ざる可能性はゼロではなく、脳細胞にヒトの細胞が少しでも混ざったらと思うと、おっしゃる通り倫理の問題も大きくなります。

一方、豚の臓器そのものを人間に異種移植した例は既にあります。これまでは主に脳死の患者さんを対象に観察する研究だったのですが、昨年(2024年)ついに特殊な遺伝子編集を行った豚の腎臓を脳死ではない患者さんへ移植しました。心臓では先に報告がありますが、腎臓では世界で初めてのことです。人間の免疫細胞が臓器を異物として反応しないように遺伝子編集を施した豚の臓器です。どちらの例も、移植した臓器が免疫拒絶を起こさないように考えており、ヒトの細胞をもとに豚の中で臓器をつくるか、豚の臓器を遺伝子編集で免疫拒絶を起こさないようにして使うかの異なるアプローチです。この免疫拒絶を起こさない遺伝子編集豚に関しては世界で開発競争がされており、日本でも国内生産の報告があります。

市原:なるほど。こうした研究は日本特有の規制などもあったりするのですか?

三嶋:この研究にはゲノム編集や幹細胞や胚の取り扱いに関する規制が関係してきます。日本のゲノム編集に関する研究の基本原則やリスクなどについては内閣府によってまとめられたものがありますし、通称「カルタヘナ法」と言われる国際的な合意に基づく法律もあります。また、幹細胞や胚の研究に関しては国際幹細胞学会(ISSCR)が定めているガイドラインがあって、日本だけがこうなっているということはそんなにありません。ちなみに、日本再生医療学会が翻訳した日本語版も出ているのでそちらを見て頂くのが良いと思いますが、幹細胞研究・臨床応用における倫理の基本原則や審査のプロセス、透明性の確保などがまとめられています。その中で、研究審査のカテゴリーというものが定められていて、カテゴリー3にあたるものが「これはやってはいけない」とされているもので、現時点では安全ではないとされるもの、科学的根拠を欠くもの、倫理的に問題があるものなどがこのカテゴリーに当てはまります。科学的な裏付けのもとで再生医療や卵の生殖医学、キメラなどに関するリスクがまとめられていて、具体的には、子孫に遺伝するゲノム編集やヒト幹細胞から分化させた配偶子の生殖利用、受精後14日間を超えたヒト胚の培養、ヒト生殖クローニング、ヒト-動物キメラの交配などが禁止されています。

市原:これは今回の制作においても大変貴重な資料になりそうです。ガイドラインに書かれているようなことがどんどん行われてしまう状況を想像していくと、いくらでも「ディストピア・ランド」が考えられそうです。

3. ドリーはなぜ羊だったのか?

市原:いま大学院に通っているのですが、そこにヤギがいるんです。今回の作品でも、ヤギを信仰する謎の教団のような存在が登場する予定なのですが、再生医療関係だとクローン羊のドリーが有名ですよね。羊は宗教的なシンボルでもあると思いますが、個人的には宗教にも再生医療にも興味を持っていて、なぜクローン生成の被験体が豚などではなく羊だったのかというのも素朴な疑問として気になっていたポイントでした。

三嶋:クローン羊は講義で必ず取り上げますが、たしかにそう言われてみると、積極的に調べたことはなかったですね。世界初のクローン動物はカエルなのですが、哺乳類のクローンはその後しばらく実現ができなかったという歴史があります。なぜ最初の哺乳類がマウスではないのかと思うわけですが、当時の技術でクローンをつくるにはマウスだと卵のサイズが小さすぎたのではないでしょうか。クローンカエルは1970年代に生まれたのですが、カエルは卵が大きく実験に向いていた。そういうフィジビリティも重要なんですよね。また、マウスは世代のサイクルが短く、実験をする時にハンドリングが難しかったということや、大型の哺乳類の方がインパクトが大きかったと思います。あとは、この研究を発表したロスリン研究所が遺伝子組み換え家畜の研究に力を入れており、羊の飼育と実験に適した施設を既に有しており、畜産業への応用性というのもあったと思われます。

市原:羊の方が見た目のちがいがわかりやすいということもあったのですか?

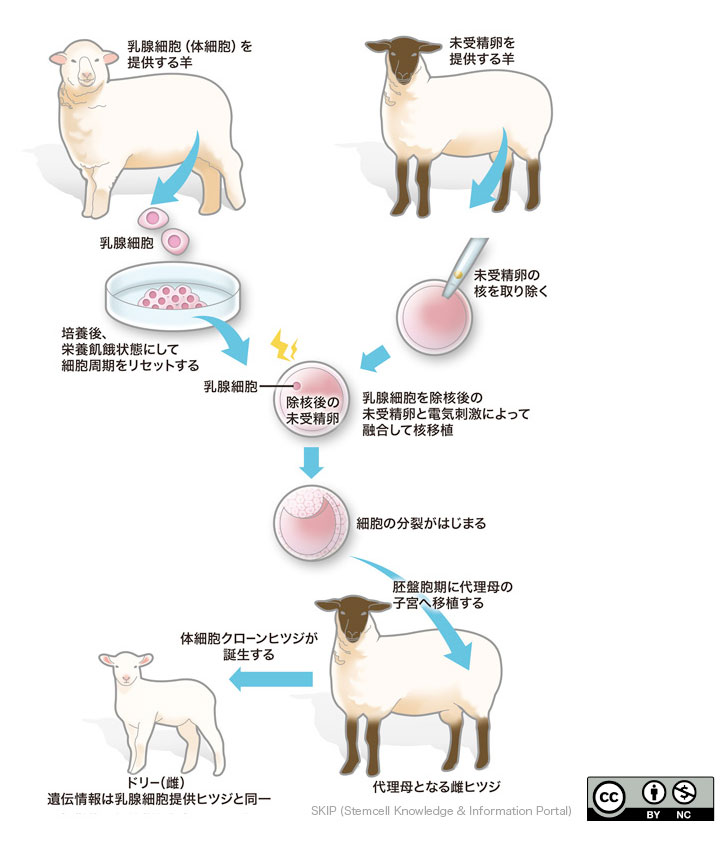

三嶋:おっしゃる通りです。ドリーはあえて異なる種類の羊からつくられているのですが、ここもポイントだと思います。ドリーには3匹の母親がいるというのが実験デザイン上の肝で、①核の情報を取り出す乳腺細胞(体細胞)を提供する羊、②未受精卵を提供する羊、③融合させた細胞を子宮に移植された代理母となる羊、がそれぞれいるんですね。フィン・ドーセット種の羊の乳腺細胞から核を取り出し、スコティッシュブラックフェイス種の羊の空にした卵細胞に入れました。代理母もスコティッシュブラックフェイス種です。つまり、卵を提供した羊とも代理母になった羊とも顔の色や見た目がちがう羊が生まれてくることが、核を提供したクローンであることの証明になるわけです。また、もともと畜産系の知識や技術が蓄積されていて、計画を立てる段階で、異種の羊でもこのような操作をすれば受精をするということがわかっていて、最初からハードルが低かったということもあるかもしれません。

市原:なるほど。そのように羊の種類が選ばれているのは興味深いですね。

三嶋:ちなみに、先ほど出た人工子宮のような子宮外システムは子羊を使ったものなどが報告されていて、そこも作品とリンクするかもしれません。この論文はオープンアクセスなので誰でも見れますが、掲載されている図を初めて見た時は衝撃的でした。

© 幹細胞情報データベースプロジェクトSKIP (Stemcell Knowledge & Information Portal)

https://saiseiiryo.jp/skip_archive/knowledge/basic/04/

4. 突然変異によるディストピア

市原:最近「龍の肉」をバイオアートとして美術館で発表した日本人のグループがいるんです。DNA合成によって神話や想像上の生物を擬似的に再現する思考実験的なものだと思うのですが、再生医療の研究者からはこのような試みがどう見えるのかというのもお聞きしてみたいです。

三嶋:龍が可能ならユニコーンでも何でもできますよね。角がある動物と馬の遺伝子、物質としては核酸ですが、それを合成してユニコーンだと言い張ることはできそうですが、それがきちんと核の中にしまわれて、その細胞がきちんと分裂して増えられるのか、その結果きちんと発生して実際に頭の位置に角が生えるのか、というのは途方もないことなんですよね。ひとつの細胞の中に寄せ集めた遺伝子の情報は入っているけど、それがどうしまわれていて、いつどのように引き出されるのかというのはまた別次元に制御が難しい話です。そのため、個体として生まれて自然発生的にユニコーンになることはないと思うのですが、アートのインスタレーションとしてはやったもの勝ちですよね(笑)。逆に言うと、もとから想像上の動物だからこそ許されるところがありますよね。

市原:たしかにあえて定義できないものを選んでいることもポイントなのかもしれないですね。

三嶋:龍にしてもドリーにしても、人間がやれることが神の領域にまで行きつつある中で、それが失敗した時のディストピアで何が起こるのかというのを考えてみるのは面白いかもしれないですね。

市原:失敗、非常に興味があります。今回の作品では、謎のキメラ生物を模したぬいぐるみもたくさんつくろうと思っています。

三嶋:「ジーンドライブ(遺伝子ドライブ, Gene Drive)」という言葉をご存知ですか? 特定の遺伝子を通常の50%を超える確率で子孫に伝える技術です。現在これを遺伝子操作によって人為的に引き起こすことができるんですね。例えば、マラリアを媒介する蚊の生殖機構を遺伝子操作によって不妊にして、その遺伝子をジーンドライブによって子孫に加速的に継承させる実験などが行われています。つまり、世代を経るごとに子供を産めない蚊ばかりになっていく。2018年には実験室環境下で7-11世代で個体群を絶滅させることに成功しました。色々な課題があり、哺乳類ではなかなか上手くいかない部分も報告されています。例えば、狙った場所以外の遺伝子を編集して危険な能力を獲得してしまうようなことも起こり得るし、拡散(ドライブ)する性質を持つ遺伝子を保有した生物を自然界に放つことで生態系に悪影響を及ぼす恐れもある。特に、遺伝子操作によって生まれた特性が次の世代に受け継がれると格段にリスクが高まってしまうんですね。

我々の世界では、「ジャームライン(生殖細胞系列)に乗る」と言ったりもしますね。次の世代に残ってしまうということは本当に危ないことなので、慎重に考えなければいけません。

市原:だから、先ほどご紹介頂いたガイドラインでも「子孫に遺伝するゲノム編集」が禁止されているのですね。

三嶋:そういうことです。実際、ニュージーランド政府が、領土に生息する有害なネズミ、ポッサム、イタチをすべて駆除するという計画「Predator Free 2050」を正式に発表しているのですが、ジーンドライブが現実的な技術として言及されたことが記事になりました。人間が大規模に行ったジーンドライブから思いもよらない変異体が拡散するというのもまさにディストピアですよね。市原さんの作品は現実世界から見て全く幻想とは言い切れないところにあり、この領域の研究者としては作品を通して共に考えるきっかけになると良いなと思っています。

市原:今日は、作品制作に向けて非常に有意義なリファレンスやヒントをたくさん得ることができました。貴重なお時間を割いて頂き、どうもありがとうございました。

リファレンス

- Wang J, Xie W, Li N, et al. Generation of a humanized mesonephros in pigs from induced pluripotent stem cells via embryo complementation. Cell Stem Cell. 2023;30(9):1235-1245.e6. doi:10.1016/j.stem.2023.08.003

- Griffith BP, Goerlich CE, Singh AK, et al. Genetically Modified Porcine-to-Human Cardiac Xenotransplantation. N Engl J Med. 2022;387(1):35-44. doi:10.1056/nejmoa2201422

- Brandon Chase. World’s First Genetically-Edited Pig Kidney Transplant into Living Recipient Performed at Massachusetts General Hospital. Press release, Massachusetts General Hospital, 21 Mar 2024.

- ISSCR Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation. ISSCR, Version 1.0, May 2021.

- 国際幹細胞学会 幹細胞研究・臨床応用に関するガイドライン 2021年5月(日本再生医療学会翻訳)

- 異種臓器移植用ブタの国内生産に初めて成功 明治大学発ベンチャー ポル・メド・テックと米国イージェネシスのチーム、明治大学プレスリリース、2024年02月13日

- Partridge EA, Davey MG, Hornick MA, et al. An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb. Nat Commun. 2017;8(1):15112. doi:10.1038/ncomms15112

- Kyrou K, Hammond AM, Galizi R, et al. A CRISPR–Cas9 gene drive targeting doublesex causes complete population suppression in caged Anopheles gambiae mosquitoes. Nat Biotechnol. 2018;36(11):1062-1066. doi:10.1038/nbt.4245

三嶋雄太

研究者

医薬学博士。専門は再生医療、血液学、腫瘍免疫学、エピジェネティクス、レギュラトリーサイエンス。 薬学部を卒業後、大学院在学中にiPS細胞を世界で初めて事業化したバイオベンチャー企業のアメリカ支店設立プロジェクトに参画。その後ボストンへ渡米、ハーバード大学医学部・ベスイスラエルメディカルセンター研究員を経て、iPS細胞研究所と武田薬品工業の共同プログラム(T-CiRA)にて研究開発に従事。現在は筑波大学にてiPS細胞技術と遺伝子改変免疫細胞を組み合わせた次世代型がん治療製品の実用化を目指した研究や、がん免疫チップの開発を行っている。筑波大学附属病院においてはCAR-T細胞療法の調製・製造や細胞培養加工施設(CPF)管理に関する業務に従事している。その他、一般社団法人CancerX共同発起人、社団法人 United Japanese researchers Around the World(UJA)理事など、社会活動にも多く携わる。

市原えつこ「ディストピア・ランド」

CCBTアーティスト・フェローである市原えつこが、「ディストピア」を予知し思い描く行為の逆説的な前向きさに着目し、展開する「ディストピア・ランド」。不確実な未来へのレジリエンスを得ることを目指す本プロジェクトでは、科学的リサーチや人類史を織り交ぜながら虚実の入り混じるパラレルワールドの日本像を具現化した展覧会を軸に、各分野の専門家を招いたレクチャーシリーズ、多様なワークショップを開催します。