第6回目となるキャンプ「Future Ideations Camp Vol.6:見えないルールの中で都市を取り戻す」の開催にあたって、CCBTではアート・ディレクションをおおつきしゅうと氏に依頼。キャンプのテーマからアイデアを得て、おおつき氏は、CCBTがある都市空間=渋谷を観察するところから制作を開始。アートディレクター/グラフィックデザイナーでありながら、同時に市民や消費者でもあるという自身の内に存在する複数のレイヤーを介して、現代の都市空間を注意深くトレースしていきました。それは、巨大な都市を構成する制度や規範(=見えないルール)に対して、「個人」が介入していく術を取り戻す行為でもあります。そして、“新たな”人間像でもある「ポストシティーボーイ」として、都市システムの内部と外部を往復するあり方を実践・提案しています。本エッセイでは、キャンプのメインビジュアルの制作背景・方法を公開するとともに、その根幹にある「ポストシティーボーイ」的思考や視点を紹介します。

情報がスクランブルする都市、渋谷

街のグラフィックデザインに用いられる書体

渋谷の景色は、グラフィックデザインによって構成されていると言っても過言では無いほど、頭上から足元までメッセージで溢れている。メッセージは、主に文字の色や造形、文字間の距離の調整によって何かしらの意図を的確に伝達している。情報伝達の媒体の種類が増えた今も、(主に)広告掲示板として用いられるビル壁面の大型スクリーンも、手元のスマホのスクリーンも、その面に沿ってメッセージ(文字情報)が表示されているので、都心の景色の中に文字を用いたメッセージが乱立して存在しているという感覚は大きく変わらない。

そのメッセージは、どのような背景を持った組織から誰に向けて発せられているのかによって視覚的な操作が異なる。広告はターゲティングされているため、複数の言語ではなく主に単一の言語で書かれる事が多いが、サイン(注意書き)は目線の高さや足元、手元付近に複数の言語で貼られる。漢字・カタカナ・ひらがな・アルファベット・簡体字・ハングル等の使用される言語、またその書体にも細かい差が存在し、その街に誰がいるのかを可視化する。

サインの場合は、区が掲出しているもの、区の組合が制作してガードレールに取り付けた注意書き、コンビニ独自の禁止事項についての覚書とでは、書体、文字同士の間隔、文字の大きさ、色が異なる。例えば渋谷区からのメッセージには長体1がかかっておらず、書体の形をそのまま使用し、その一種類のみが用いられていた。ほとんどが丸ゴシックやゴシック書体だ。「区や都による公共サービスは、ある一定の世界観や物語を持たない存在である」という強い意思を感じる。また、内容としてはフラットな指示が多く、それはサービスの提供先(区民やその土地で労働する者)に向けたメッセージとして、落ち着いた機械音声の女性か男性の声を想起させる。

逆に広告や企業ロゴの場合、広告する対象のイメージや物語を伝えるために、文化的な背景が想像しやすく、感情を感じ取ってもらいやすい書体が多く使用される。書体そのものがメッセージとなり、サンセリフ書体で記された商品の広告は合理的な印象を与え、スラブセリフ体のファッションブランドロゴは歴史的な印象を与え、明朝体の広告は繊細で丁寧な印象を与える。そして、実際にそれ自体にどんな歴史があるのかは渋谷の街では関係がなく、その書体(やその類似した種類)が過去に何に用いられていたかで印象が作られていくのだ。

メッセージの位置

グラフィックデザインそのものがルールの中で存在し、そのルールは都市のルールとも紐付いている。

例えば、本来であれば都市は誰もが自由に利用できることが望ましいが、誰かの営利になるものでなければ、基本的には存在しづらい(渋谷においては、多くの場合土地の持ち主である個人や団体によって管理されている)。また、渋谷では多様な役割を担った人々がランダムにごちゃ混ぜ(スクランブル)に存在するので、サービスの提供者のための情報と消費者のための情報が比較的並列に存在している。都市では様々な意思や思想が、様々な伝達媒体で、伝達手段そのものも、その仕様も、目的も異なったままクロスする。東京の中でも特に渋谷では、頭上(ビルの上や真ん中あたり)に広告が多く掲出されている。表参道や六本木なども、人が留まる交差点等では同じことが言えるが、渋谷は駅から目的地に向かうまでの間に二、三回そういった交差点に出くわす。消費者(として位置付けられた市民)に向けられた「広告」は、特に人々が過密に集まる場所でその役割を発揮し、結果的に大きな経済効果を生み出している(からこそ注目を浴びる場所で宣伝ができる。あるいは丁度良く人が目にする場所にオフィスや店舗を構えることでその窓面で宣伝を行うこともできる)。

駅付近ではバスや電車の乗り降りに関する情報が多く目につく。その大半は目と平行の位置、あるいは少し目を上げた先にある。駅から離れた通りで見かける看板は、街を訪れた消費者ではなく、ビルに入るトラックのための標識や注意書きのサインなど、サービスの供給者に向けられている事が多い。一方で地面には、サービスの受給者やその土地に暮らす人に向けたメッセージが多い。

他方、手元に目を落とすとスプレーやシール等によるグラフィティを含む反公共的なグラフィックも多い。大概はアルファベットの単語や一文が、街の規格とは異なるオフグリッドな状態で、身体の届く範囲で痕跡として残されている。それは公式なものではないから、綺麗に張り替えられたり整備されることなく朽ちていくものがほとんどだ。

正面から見られないグラフィック

最終的にグラフィックは、歩きながら目にすることになる。この時、四方に点在するグラフィックは、正方形や長方形の面ではなく平行四辺形に近い形で視野に入ってくる(若干長体がかった状態で文字を認識していることになる)。広告もサインも全て、データで作成する際は正面から見られることを想定しているにも関わらず、グラフィックの掲出場所は目線の高さだけではなく、実際には斜め下、斜め上、斜め右、斜め左からしか見る機会がないからだ。

営利目的の商業活動としての宣伝物、花壇や交通看板には区や都による政策の一部、個人商店的な店の細かいメニューの説明、グラフィティなど異なる内容の異なるイメージによる視覚情報が異なる向きで大量に配置され、一歩進むごとに別のテキストが視野に入るほど情報が過剰にあることで生まれる感覚は、渋谷の印象の一部だ。

見えないルールからの逸脱の実践

グラフィックデザインの都市的な合理性

都心では常に素早いコミュニケーションが求められている。そこでは、早くなったことによって生まれた時間の余剰が生み出す生産性ではなく、もはや早くなることに価値があるかのように錯覚する。作業は分担され2、労働の最中で自分が行っている動作が一体何に繋がっているのかを認識するのも難しい。その素早く行われるコミュニケーションの中では、グラフィックデザイナーは制作のレーンの予定調和から外れることができない(いずれはタッチパネルに変わるであろうサブウェイの注文方法の様に、固定された作り方に従ってグラフィックはキャッシャーの方向へスライドしていく)。

オンラインに目を向ければ、素早い制作から納品までのフローを支えるのに大きく貢献している(であろう)PinterestやInstagramで、おすすめのデザインをシェアしてくれるアカウントは、最新の事例しか見せてくれない。ある感情やイメージを再現するのに最適な視覚情報を作るだけなら、これらを参照するのがベストかもしれないが、それはいずれグラフィックデザイナーの仕事では無くなる。

そもそも私にとってのグラフィックデザインの本質的な面白さとは、仕組みの中での振る舞いにある。仕組みこそが、グラフィックデザインそのものである。それは印刷機の構造/掲出場所/ポスターとして張り出される際の画鋲の打ち方、各企業の広報担当に受け渡すことを前提に制作されるロゴデータの展開の仕方等、社会を構成する仕組みそのものが、グラフィックデザインの造形や色彩になって現れる。

合理的な理由から生まれた清潔感や、伝達する内容に信頼を持ってもらうために整備された印象は、街の大きめな構造物である道路、その周辺のビル等の建築物、そこに付随するグラフィックにも「都心的」なイメージとして現れる。

街中に限らず、ウェブサイトやSNSなど大量に情報が掲載されている場所では、文字の並びは大概、横か縦の一方向に整列されている。都心では多くの情報を的確且つスピーディーに伝え合うために、なるべくスムーズに伝達内容を確認させる色や造形が好まれる。

閲覧者に素早く内容を認識させるためのグラフィックデザインは、綿密に組まれたスケジュールの中で、如何に合理的にできる限り多くの納品物を作るかというグラフィックデザインの制作背景における工夫のもとに作られている。この両者は情報の伝達というレーンの中で繋がっている。

そこで、今回のキャンプのためのビジュアル制作においては、街におけるグラフィックデザインの背景にあるこのような幾つかの「見えないルール」から逸脱することを目指し、制作を試みた。都心という存在に慣れきってしまった私たちは、その仕組みやルールから逸脱することでこの大きなサービスの輪からはずれ、改めて観察することができる様になる。どのような仕組みによって都心が出来上がり、そして、絶え間なく刺激的な情報が現れているはずのその存在に、私たちはどうして退屈してしまうのかを再考するきっかけになるのだ。

今回のビジュアルは、グラフィックデザインにおける基本的な書体利用の方法論から逸脱して制作することで、渋谷で行われている情報の交換に新たな可能性の探求を試みる。

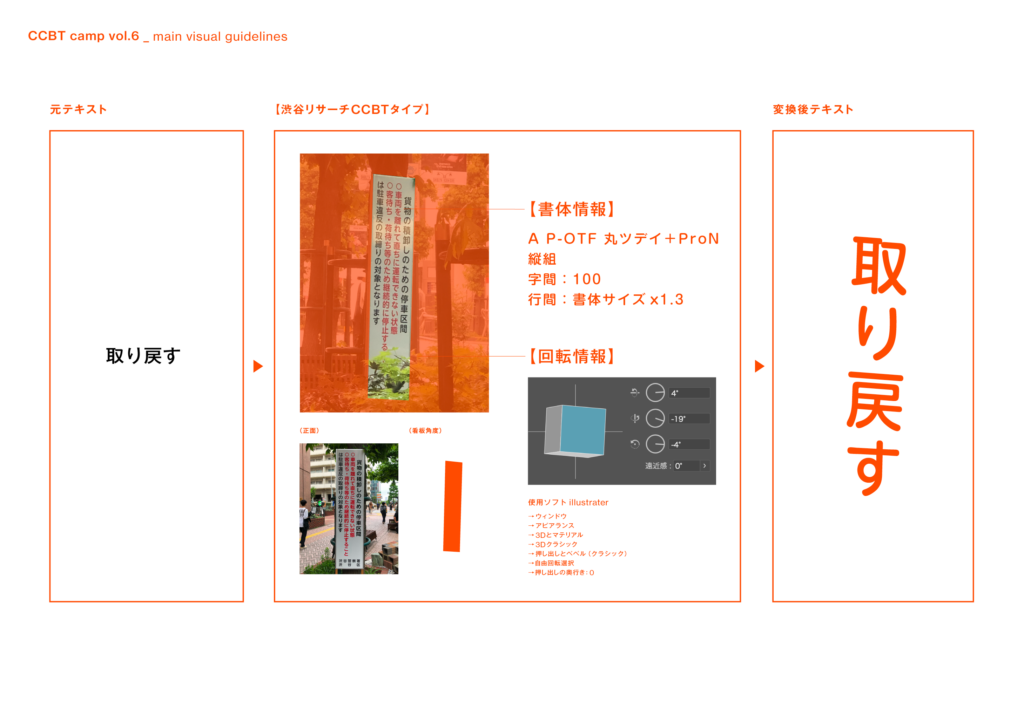

(1)使用書体

まずは会場であるCCBTに面する公園通りの看板を撮影し、使用されている書体を調べる。書体の文字間や太さ、細さもアプリを使って調べ、ビジュアル内で使用する書体のルールとする。渋谷で見かけるほとんどの広告やロゴ、サインはそのまま転用することは出来ないので、使用されている書体のルールのみを抽出する。

(2)文字の“向き”

PCにテキストを打ち込むと出てくる文字である「打ち文字」は、画面の前の制作者に対して正面を向いてレイアウトされている。今回は実際に街中で目にしている状況をレイアウトとして採用するために、撮影した看板の角度を再現し画面内に文字を配置する。2次元的な傾きではなく、3次元的な奥行きを画面内で構成する。

この2点の手法を用いて今回のビジュアルを制作。アプリの文字パネルを開いて任意の書体を探す作業を行わず、グラフィックの制作タイミングで開催地であるCCBT付近(渋谷公園通り)の看板や広告のテキストから使用書体とその文字の“向き”を選定し、リファレンスと制作物の関係の更新を試みる。既存のムードの再現ではなく、実在するグラフィックが渋谷という具体的な場所で掲示された際に他の掲示物とどの様に関係し合っているか、そのムードの再現を目指した。

ポストシティボーイが渋谷でグラフィックを作る場合

ポストシティボーイが見る街と気づき

最先端の情報が集まることで都心足りえていたはずの渋谷は、2025年「渋谷」を演じている。

デベロッパーによって計画され作られたいくつかの商業施設が消費者からどのように受け取られているかを考えるに、自治的な文化が無い街にそもそも人が魅力を感じるかどうかは疑問だ。

様々な文化が交差した結果起こった渋谷のスクランブルを神話のように扱い、再演するように名付けられたビルはまさに2周目の渋谷として象徴的な存在だ。これまでの渋谷の消費者たちは消費することさえも消費し切ってしまったようだ。元ネタが分からなくなるほどに何かがスキャンアンドコピーされている感覚は「SHIBUYA」という言葉が記号として使いまわされた結果起こっている。しかし、観光地としては優秀だ。過去の成功事例からプレゼンテーションを行い、新しいことではなく、既にあるものをさらに分かりやすく、あるいは少し前にあったことをもう一度繰り返す。街を形作るあらゆる大小の企画とミーティングの繰り返しの結果、街のサービスの受容者たちはこのような感覚から抜け出せなくなり、同じことを繰り返すしかない退屈さが思考の停止に繋がる。

キャンプへの参加者は、都市を取り戻すことに意義を感じているはずだろう。

都市の中でも特に都心は大きな予算で計画されて作られており、その中にさらに様々なサイズの意図で企画されたものがある。その多くは最終的には金銭的なやり取りが発生するサービスの一環である。そのなかで、与えられたサービスを受容し(あるいは使用されるためのサービスを考案することを)続ける生活は心地よい。しかし、与えられた都心という存在に対して、与えられた通りに受け取らず、サービスの提供側も受容側もより個人単位で既存の仕組みに自覚的になることが求められる。なぜならそれらサービスがいつまでも続くとは限らないからだ。個々のサービスが終了することもあれば、都心というプラットフォーム自体が終わることもある。

次なる都心、「ポストシティ」においては、グラフィック(だけでは無く)デザイナーは過去の都心を作ってきた合理的な仕組みや、タイパ/コスパによって培われた方法論そのものを創造のために消費し、道具として、あるいは遊具として用いることが求められる。そして、そのような人間像を私は「ポストシティーボーイ3」と名付けた。消費していても生産していても、ポストシティボーイは都市や都心の仕組みに従属しているわけでは無い。あくまでその仕組みを用いてどれだけ愉快に過ごせるかがポストシティにおいては重要なのだ。

本キャンプのためのビジュアルは、PCやスマートフォン、ポスターとして再生、掲載される。都市の一部としてのグラフィックを既存のルールから逸脱させること、都市のルールそのものを消費する対象にし、自由な消費者の一人、ポストシティボーイとして都市を取り戻すことを試みる。

- 長体(ちょうたい)とは、印刷やデザインで文字を横に圧縮して縦長に見せる変形のこと。通常、文字の縦横の比率が同じものを「正体(せいたい)」と呼び、長体はそれに対して横幅を狭くした状態を指す。 ↩︎

- 別にそれは今に始まった話ではない。瓦版などは古くから瓦に文字を彫る、瓦を焼く、それに墨を刷る、工程が分かれていた。急いで何かを伝えなくてはいけないという事態に都心的退屈の片鱗が現れている。 ↩︎

- ポストシティボーイ(シティの次、ポストシティにおける都会さしさを体現した存在)は、都市がその役目である情報の消費と生産のサイクルを何周目かに突入させ、生活における価値観が大きく変わり始めたことで生まれた新たな人間像。彼らは都市における消費のサイクルから抜け出すためには、そこから出て新たな場所で新たなことを始めるのではなく、サイクルを俯瞰し都市における消費そのものを消費する存在になることを目指している。 ↩︎

Future Ideations Camp Vol.6:見えないルールの中で都市を取り戻す

制度や規範が「見えないルール」となって編み込まれている都市に、個人がどのように介入できるのか?そこから生まれる新しい関係性とは?コモンズとしての都市を、関与と創造によって、再びわたしたちの手に取り戻すための3日間の短期集中ワークショッププログラム。

開催日時:2025年8月9日(土)〜8月11日(月・祝)〈3日間〉

会場:シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]

プログラムディレクター:津川恵理(建築家、ALTEMY代表)

講師・ファシリテーター:川島優志(Niantic Spatial, Inc. 副社長)、南後由和(社会学者、法政大学デザイン工学部教授)、おおつきしゅうと(ポストシティボーイ)、木原共(メディアアーティスト、ゲーム開発者)、小西隆仁(アーキテクト/ALTEMY株式会社)、杉田真理子(都市デザイナー)、谷頭和希(都市ジャーナリスト、チェーンストア研究家)、戸村陽(デジタルデザイナー /ALTEMY株式会社)、水野祐(法律家/シティライツ法律事務所)、宮内康乃(作曲家、つむぎね主宰、富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ芸術監督)、酒井瑛作 (ライター、エディター)