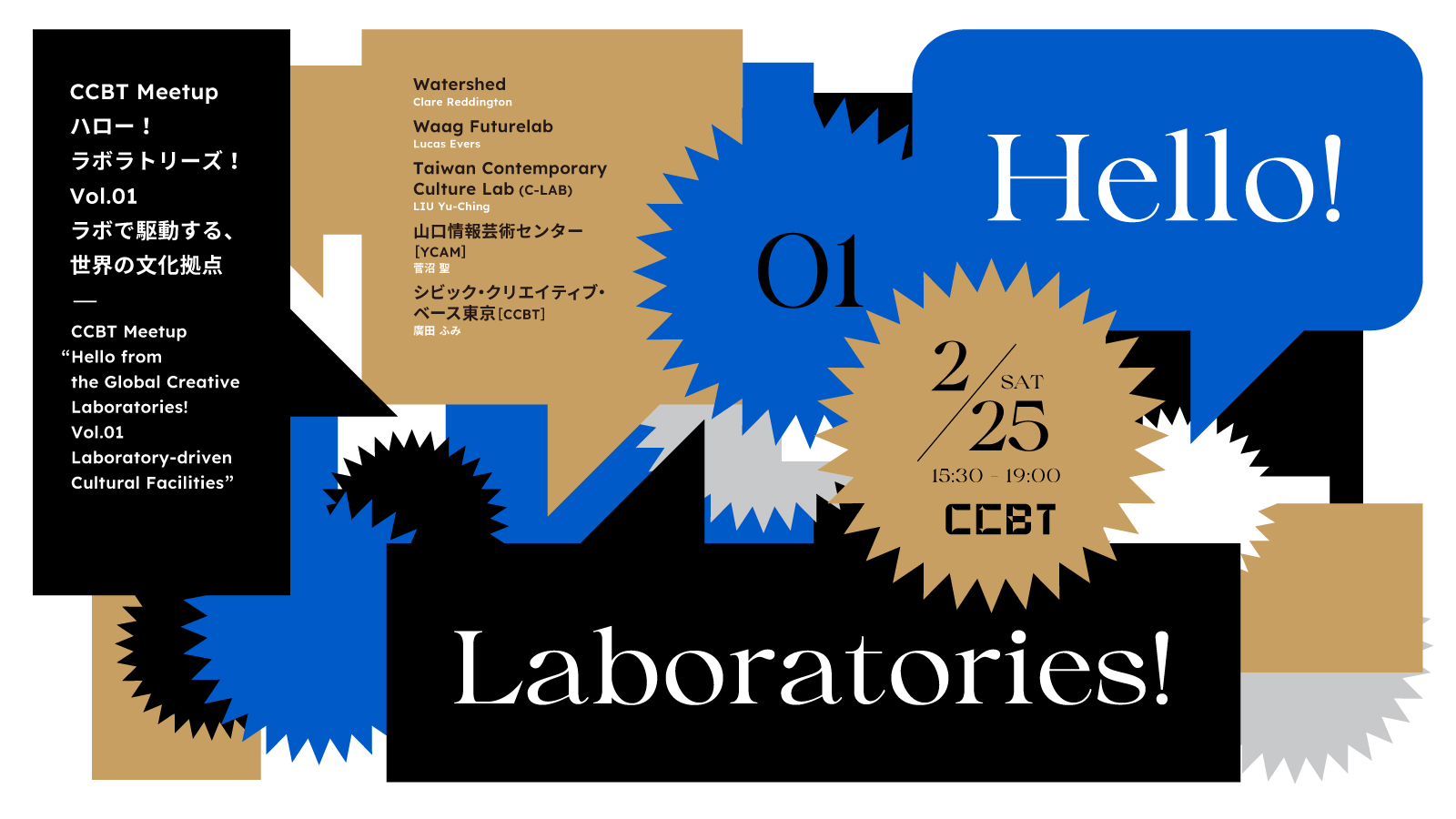

アート、テクノロジー、デザインの多様なトピックを学ぶトークやレクチャー、コミュニティ形成を行うMeetup。今回は、CCBTオープニング記念特別企画第2弾として、世界5都市の文化拠点からゲストを招き、各都市の芸術文化活動を紹介するトークイベントを開催します。第1回目のテーマは「ラボで駆動する、世界の文化拠点」です。

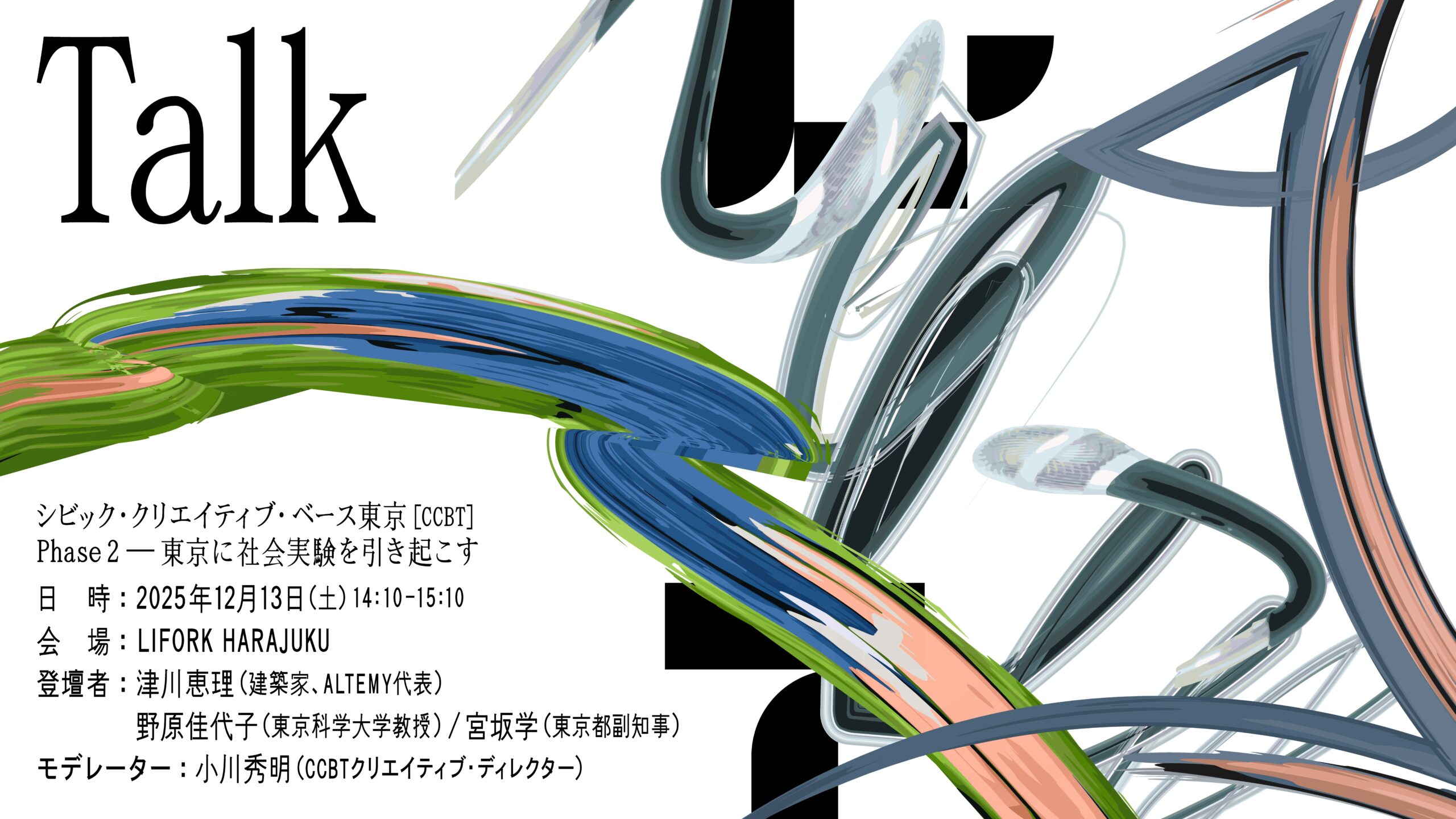

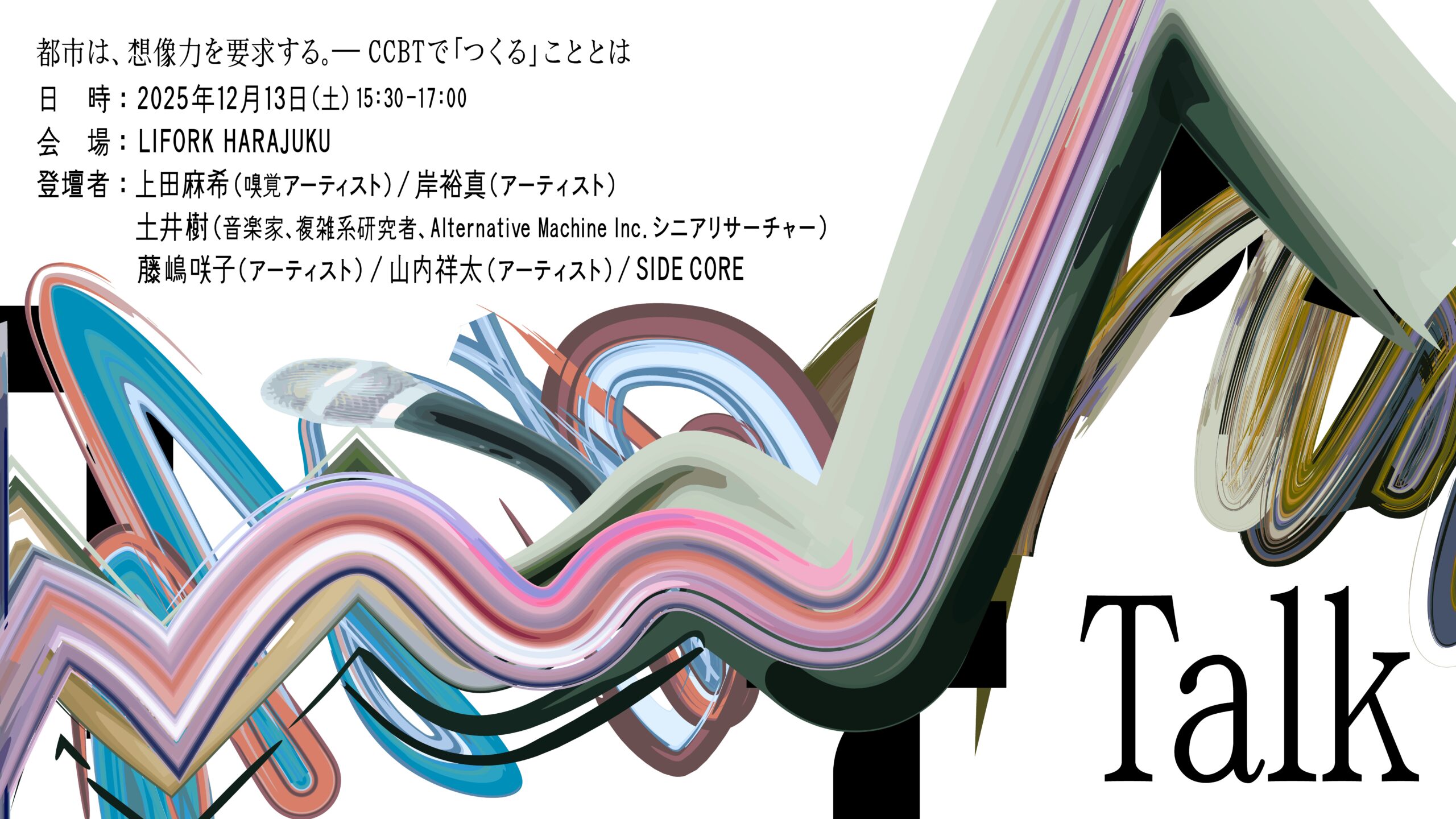

共創を通じて社会に接続する。

デジタルクリエイティブがひらく、これからの芸術文化拠点とは。

近年、直面する社会課題に対して、「実験」と「表現」による新しい価値の発見や提案を求める世界的潮流のもと、デジタル技術の発展も相まって、クリエイション機能やラボ設備を有する拠点が増加しています。こうした拠点による取り組みは、市民・都市と密接に関わり、社会に変化をもたらします。本Meetupでは、都市再生の中核を担うイギリスのWatershed、テクノロジーの民主化を試みるオランダのWaag Futurelab、芸術文化による継続的な実験に取り組む台湾のC-LABの活動から、各都市の社会・文化背景に基づいて様々な役割を担う、世界の文化拠点の取組を紹介します。

アートとデジタルテクノロジーは、いかにして人々の創造性を社会に発揮しうるのか、世界各地で取り組まれるイノベーションやコラボレーションの事例から、その可能性を考えていきます。

タイムライン

15:30-15:40[イントロダクション]

15:40-17:40[第1部]「ラボで駆動する、世界の文化拠点」

スピーカー:(各30分)

・Clare Reddington(Watershed)

・Lucas Evers(Waag Futurelab)

・LIU Yu-Ching (Taiwan Contemporary Culture Lab (C-LAB) )

・廣田 ふみ(シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT])

17:55-19:00[第2部]クロスディスカッション、質疑応答

モデレーター:菅沼 聖(山口情報芸術センター[YCAM]社会連携担当)

(Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM])