DAY 1

2025.10.1

- 事業説明「本プログラムについて」

- 参加者活動紹介

- 【レクチャー】 「劇を立ち上げる」

講師:篠田千明(演劇作家、演出家、学童指導員、観光ガイド) - 【レクチャー/ハンズオン】 「Alien Intelligenceとの対話」

講師:岸裕真(アーティスト) - 【基調講演01】「制御なきシステム:テオ・トリアンタフィリディスによるアーティスト・トーク」

登壇:テオ・トリアンタフィリディス(アーティスト)

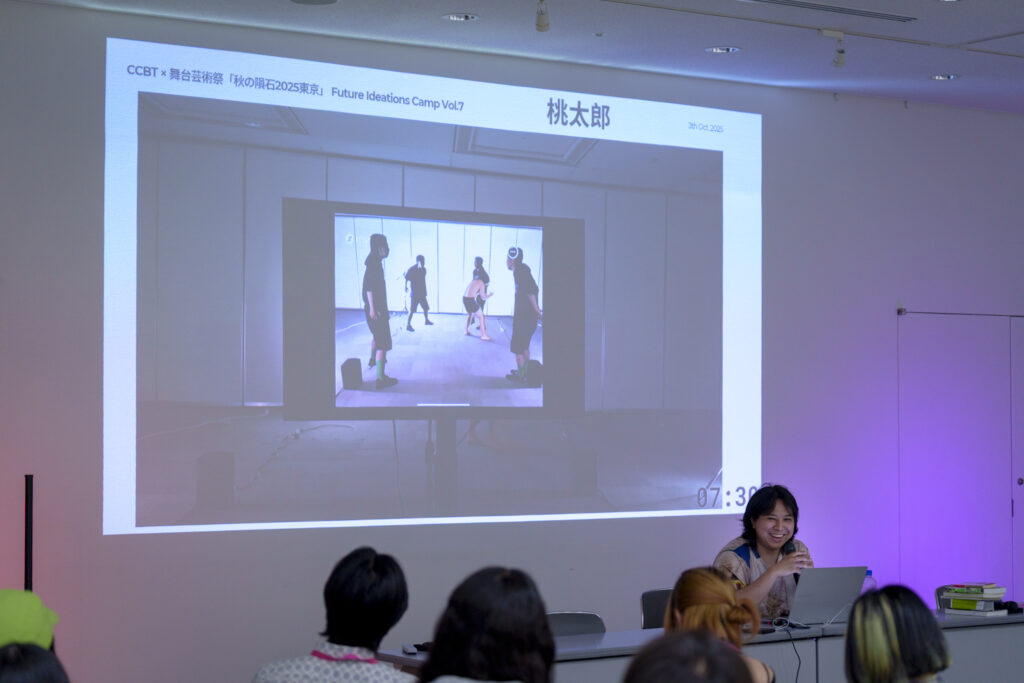

本プログラムはCCBTと舞台芸術祭「秋の隕石」の共同企画プログラムとして、双方からこのキャンプの目指すところを話してもらいスタートしました。1分の参加者活動紹介を経て、様々な背景の参加者がいることを実感しながら昼休みへ。

ディレクターの一人、篠田千明によるワークショップは、自身の作品紹介のあと、過去作品「アントン、猫、クリ」(2009)の発話と振り付けを、設定を入力すると出力してくれるようにチューニングされたchatGPTを使って、実際に参加者が声を出したり、体を動かしました。その後は、参加者の身の回りで起きたちょっと不思議なエピソードから劇を立ち上げてみました。台本がなくても、劇を作る気持ちで聞き取り、空間の場所設定をすると、即興でもその場で何かが立ち上がることを実感しました。

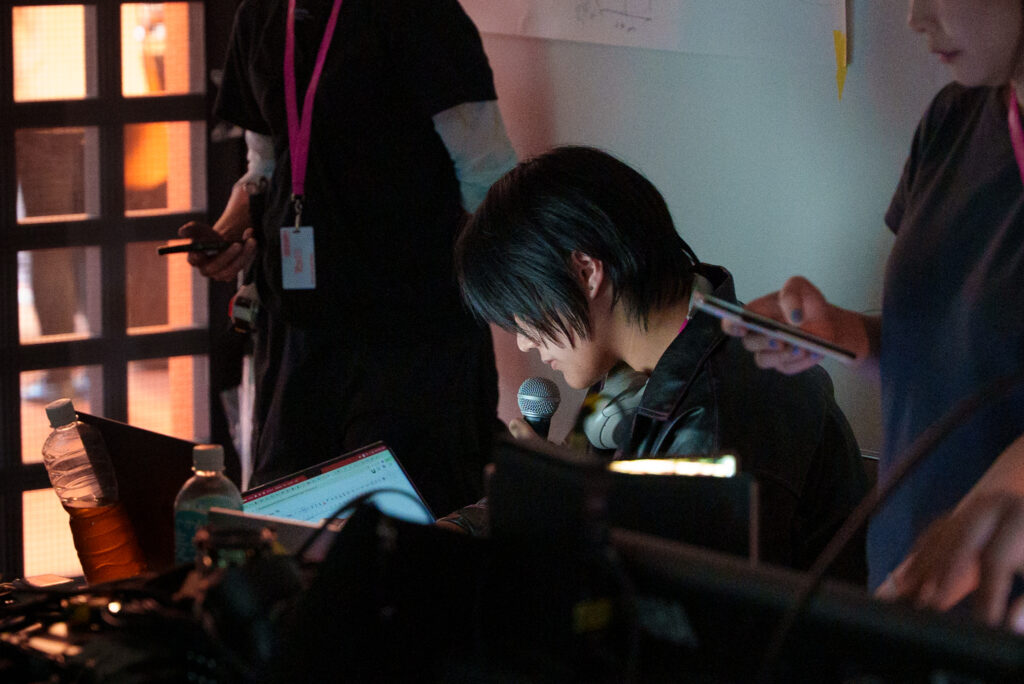

岸裕真のレクチャー/ハンズオンは、自身とA.I (Alian Intelligent)の関わり合い方や、過去作品の制作過程の共有などを通して、一般的に「A.I」と言われてるものとは違う観点から捉え直す時間となりました。ハンズオンでは、音声データを入力すると声が生成されるシステムを使って、自分や他人の声、口笛、ノイズなどのデータを入力してどのようなものが生まれてくるのか、その場で作ってみんなで聞いてみました。「プライベートなデータを食べさせてシステムを孤立させてあげる」といった言葉が印象的でした。

テオ・トリアンタフィリディスの基調講演では、3DCGの世界観と建築との関わりや、アバターにより理想のキャラクターになりきる行為と、ゲーム内アイテムを物質化するようなシームレスな作品構造をお話いただきました。

DAY 2

2025.10.2

- 【レクチャー】 「演劇、擬人、観客性」

講師:江口正登(研究者) - 【レクチャー】 「後ろの正面(IEIE裏話)」

講師:中井悠(音楽その他、東京大学副産物ラボ) - 【レクチャー/ハンズオン】 「かくれた次元」

講師:ゴッドスコーピオン(メディアアーティスト) - 戯曲の紹介・参加者ディスカション

- 【基調講演02】「テクネ、ダイモーン、そして未知のスーパーファクター!」

登壇:エレナ・ノックス(アーティスト、キュレーター、リサーチャー)

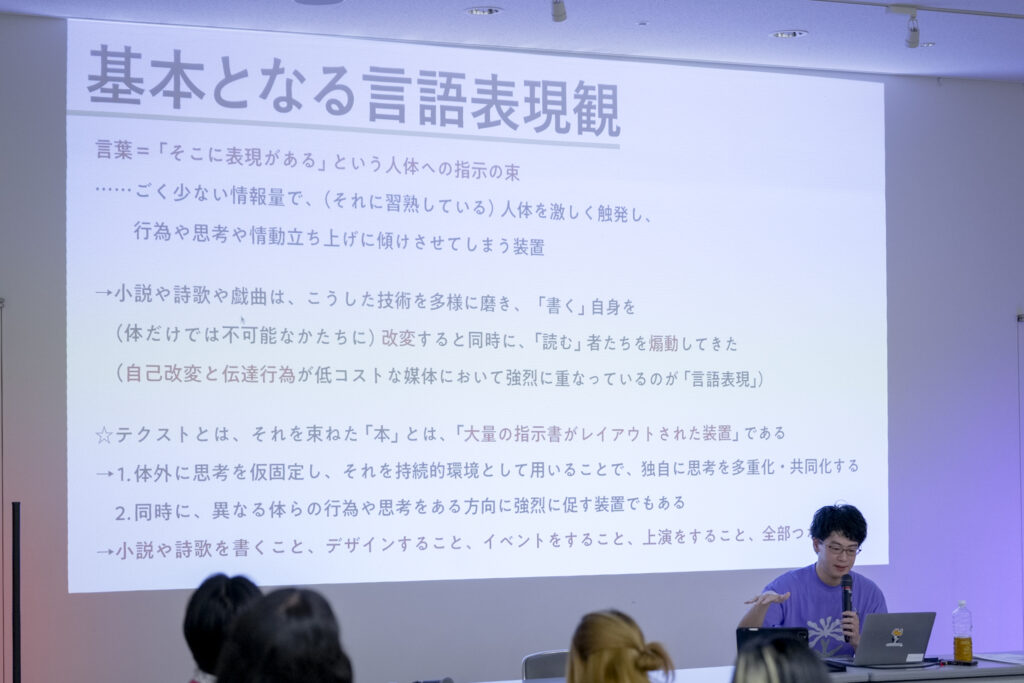

2日目は二人目のディレクター、江口正登のレクチャーからスタート。主にアメリカのパフォーマンス史からの実例などを交えて「演劇」「パフォーマンス」といった単語の示す射程を整理していきました。

続く講師・中井悠のレクチャーでは、1970年代にデヴィッド・チュードアが計画した『Island Eye Island Ear』にまつわる資料や裏話、またその裏話の背後の話から“virtual”を捉え直しました。またレクチャーそのものが、語り手である中井が自身のお面を被って語るという、とてもパフォーマティブなものでした。

最後のディレクター、ゴッドスコーピオンのレクチャー/ハンズオンでは、自身の作品にある哲学の話から始まりました。その後、ARソフトを触るところから、池袋の街に実装するところまで、一気に手を動かしました。

続いての参加者ディスカッションでは、戯曲についてのリフレクティングが行われました。戯曲は、ディレクターとドラマトゥルクがチョイスしたもので、参加者たちの上演プラン作成の手掛かりになるよう、岸田國士作品やヒンドゥーの叙事詩『バガヴァッド・ギーター』など、著作権をクリアし改変可能な5本の作品が用意されました。ディレクターからの戯曲の紹介に続いて、参加者それぞれが気になった作品を選び、グループに分かれてリフレクティングが行われました。

ここで提示された5作品の中から、ガートルード・スタイン『劇であってほしい:一つの劇』、チェーザレ・パヴェーゼ『レウコとの対話』が成果発表会にて実際に上演されることになりました。

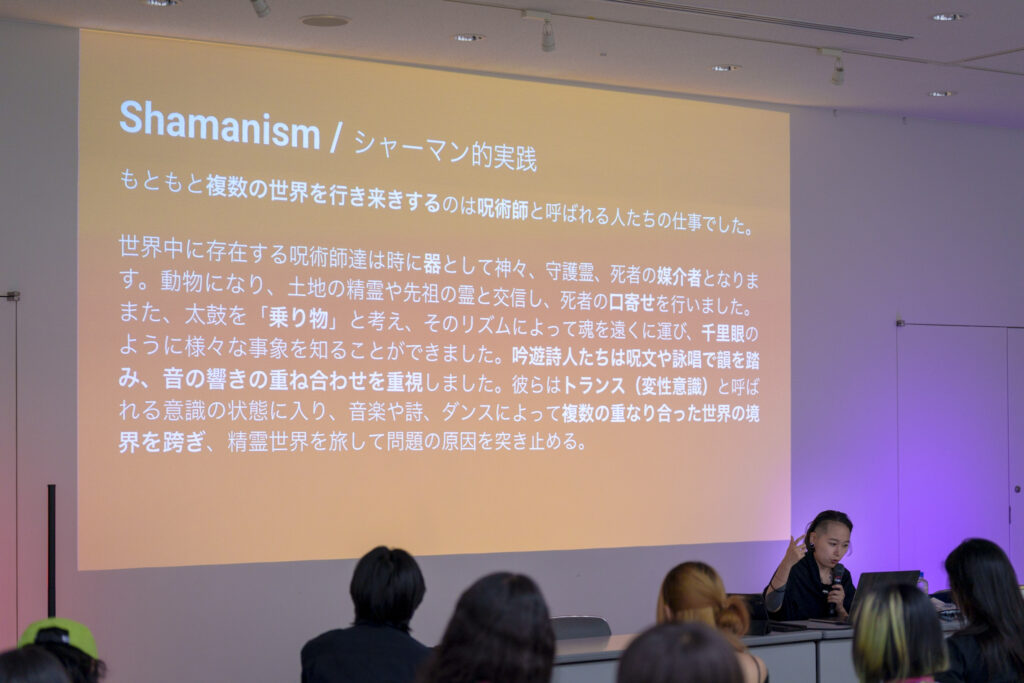

エレナ・ノックスの基調講演は、精霊や妖怪のような存在をギリシャ神話から連ねて、自身の作品紹介をしてもらいました。午前中の江口のレクチャーとも共通する、擬人化というキーワードが投げかけられました。

DAY 3

2025.10.3

- ファシリテーター活動紹介

講師:JACKSON kaki(アーティスト、DJ、VJ、映像作家、グラフィッ クデザイナー)、円香(現代魔女、アーティスト)、山本浩貴(小説家、デザイナー、批評家、編集者、いぬのせなか座主宰)、涌井智仁(美術家、音楽家、WHITEHOUSEディレクター・キュレーター) - 【ハンズオン】 「触ってみる、使ってみるの時間」

- 【ハンズオン】 「ラピッドプロトタイピング」

- プロトタイプ発表

3日目からファシリテーターの4人が合流して、それぞれの自己紹介と「ピーラーテクノロジー」と今回のキャンプで呼んでいる、自身の活動と結びつき、実際にその場で体験出来るツールや手順を説明してもらいました。

JACKSON kakiは「20XX年のナルシシズム – に向けて。」という、自分自身の体の動きをモバイルモーションキャプチャーで映されるアバターを通して、まじまじと眺めてみるピーラーを提示しました。円香のピーラーは「Super Sober Shamanismのための儀式・魔術・トランス」という、トランス状態を自分の身体で体験できるセッションを円香さん自身がガイドするものでした。山本浩貴の「A.S.I.(Atelier Simulator / Instruction generator)」というピーラーでは、日記のような日々の私的な言葉から問いかけを作り出し、また他者の日常から作られた問いを引き受けて、違う言葉を作り出しました。涌井智仁は、「ノイズでノイズに備えよ 〜ノイズ行為のすゝめ〜」という演奏とアクティビズムが混在するピーラーを用意しました。

参加者は、2回のハンズオンタイムにそれぞれのピーラーが設置された場所(通称「ピーラー島」)に向かい、それぞれの島でピーラーを体験。その後は、それらを組み合わせたりやりたいことを膨らませたりしながらラピッドプロトタイピングを行いました。最後には、参加者一人ずつ作品を発表し、その日を締めくくりました。

DAY 4

2025.10.4

- 参加者企画発案発表

- ディレクター&ファシリテーターフィードバック・企画決定

- 【グループワーク】 ブレインストーミング

- 【基調講演03】「崩壊の振り付け」

登壇:ロロロル lololol(アーティスト・コレクティブ)

いよいよ最終発表にむけてグループワークが始まります。

まず、参加者が考えてきた企画を発表し、“上演を見てみたい企画”に各自で付箋をはりました。多く付箋が貼られた企画については、企画者が更にプレゼンをし、今度は、“自分が参加したいもの”に付箋を貼るかたちで、最終的に6グループに分かれました。グループ分けの後は、翌日の企画プレゼンテーションをどうするかを含め、各グループで話し合いました。4人のファシリテーターに加え、ディレクターのゴッドスコーピオン、江口の2人もそれぞれ担当グループの中に加わり、ブレインストーミングを進めていきました。

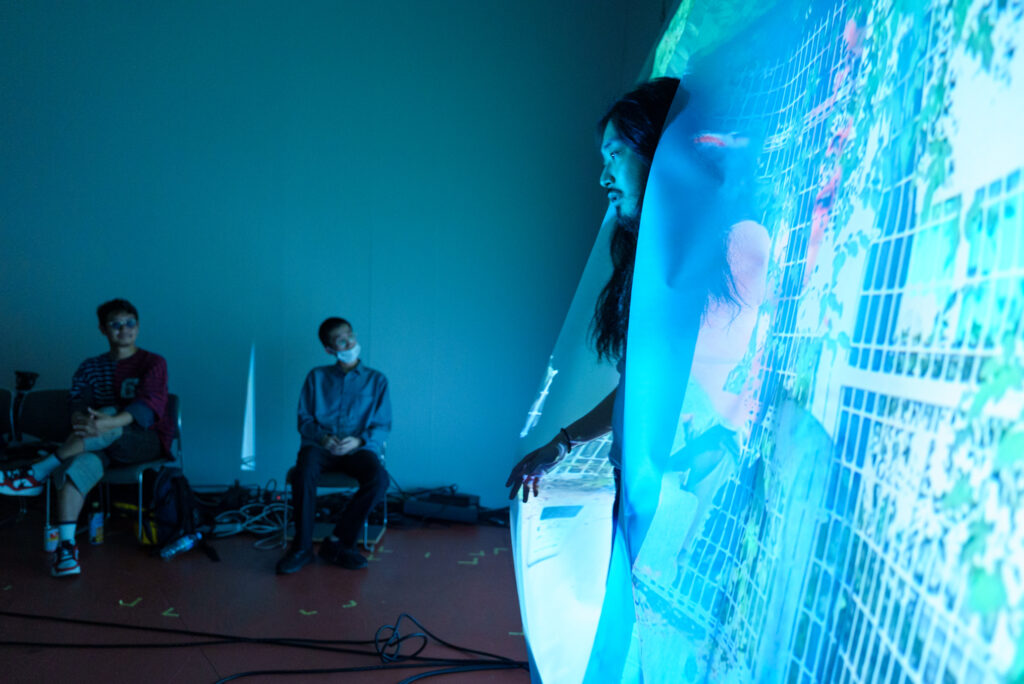

アーティスト・コレクティブのlolololの2人による基調講演「崩壊の振り付け」は、作品紹介に加えてオンラインパフォーマンスも行われました。対面型の客席の真ん中に透過型のスクリーンを置いて行われたトークは、その構成からも二人の思想が垣間見れました。道教思想を基にした、万物が流転する絵画を「ダイアグラム」と呼び、それをスコアとして読み解きクリエーションの出発点にしている話や、公園で太極拳のチームを組んでいる話を聞き、「共在」にまつわる思考が広がっていきました。

DAY 5

2025.10.5

- グループワーク

- 企画プレゼンテーション&リフレクティング・フィードバック

ゲスト: 岡田利規(舞台芸術祭「秋の隕石」アーティスティック・ディレクター)

キャンプ前半最後の日は、Day4で決まった6グループを、ファシリテーター、ディレクターがそれぞれ担当班以外も回り、議論を活性化させました。その後、各グループは企画プレゼンテーションのための準備に入りました。

企画プレゼンテーションは、舞台芸術際「秋の隕石」アーティスティック・ディレクターの岡田利規を迎え、発表後にはリフレクティングを用いたコメントを行いました。ディレクター3人と岡田氏、ファシリテーター4人にわかれ、プレゼンテーションを通して、「演劇(劇場)」としての議論のポイントが洗い出されました。

最後にそれぞれのグループの最終成果発表にむけて、ディレクターと岡田氏からフィードバックを行いました。コメントを受け、どの班も期待と不安が入り混じった強いエネルギーを発していました。

DAY 6-8

2025.10.7-9

- クリエーション

クリエーション期間では、初日からテクノロジーを取り入れた新たな「演劇」作品を探るべく、企画段階で得たフィードバックをもとに議論を重ねながら演出を検討しました。あわせて、発表に必要となる機材や舞台構成についても、ファシリテーターやテックチーム、舞台監督と相談を重ね、より現実的な形へと落とし込んでいきました。

DAY 9

2025.10.10

- クリエーション

- 通し稽古

クリエーションの進行にあわせ、通し稽古も実施しました。グループごとに実際の舞台の上で演出の流れを確認。ファシリテーターやディレクターと相談しながら、作品の完成度を高めていきました。

DAY 10

2025.10.11

- クリエーション

- ゲネプロ

クリエーション期間の最終日には、最終段階としてゲネプロ(本番同様の通し稽古)を実施しました。照明・音響・映像などの技術要素をすべて加え、本番と同じ環境で成果発表の冒頭から終わりまでの流れを確認。他のグループの様子を見守りながら、各グループは細部の調整と最終確認を行いました。

DAY 11

2025.10.12

- 最終準備

- 成果発表

クリエーション期間を経て迎えた最終日には、成果発表を行いました。

各グループは、5日間にわたって共同制作した新たな「演劇」作品を、一般来場者の前で上演。これまでの試行錯誤の成果を、観客や参加者同士で共有しました。上演後には、ディレクターおよびアーティスティック・ディレクターの岡田氏による講評を行い、11日間にわたるキャンプを締めくくりました。

Photo by Shunsuke Watanabe