個人がコモンズに介入するための戦略を探り、そこから生まれる新たな関係性を模索する、「Future Ideations Camp Vol.6:見えないルールの中で都市を取り戻す」。総勢約40名で取り組むキャンプの様子と成果を展示します。

シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]では、多様な人々が協働し、アートとデジタルテクノロジーによる創作活動を行う短期集中ワークショップ「未来提案型キャンプ」を開催しています。本プログラムでは、選考を経た20名程度が、思考法を身につける講義、スキルセットをつくるワークショップ、グループワークによる協働制作を複数日にわたって行うほか、トークや成果展示などを一般公開します。参加者は開催毎に設定された課題について学ぶほか、グループワークを通じた協働制作により、クリエイティブなアプローチで社会課題に取り組み、未来に向けた新たな提案を創造することを目指します。

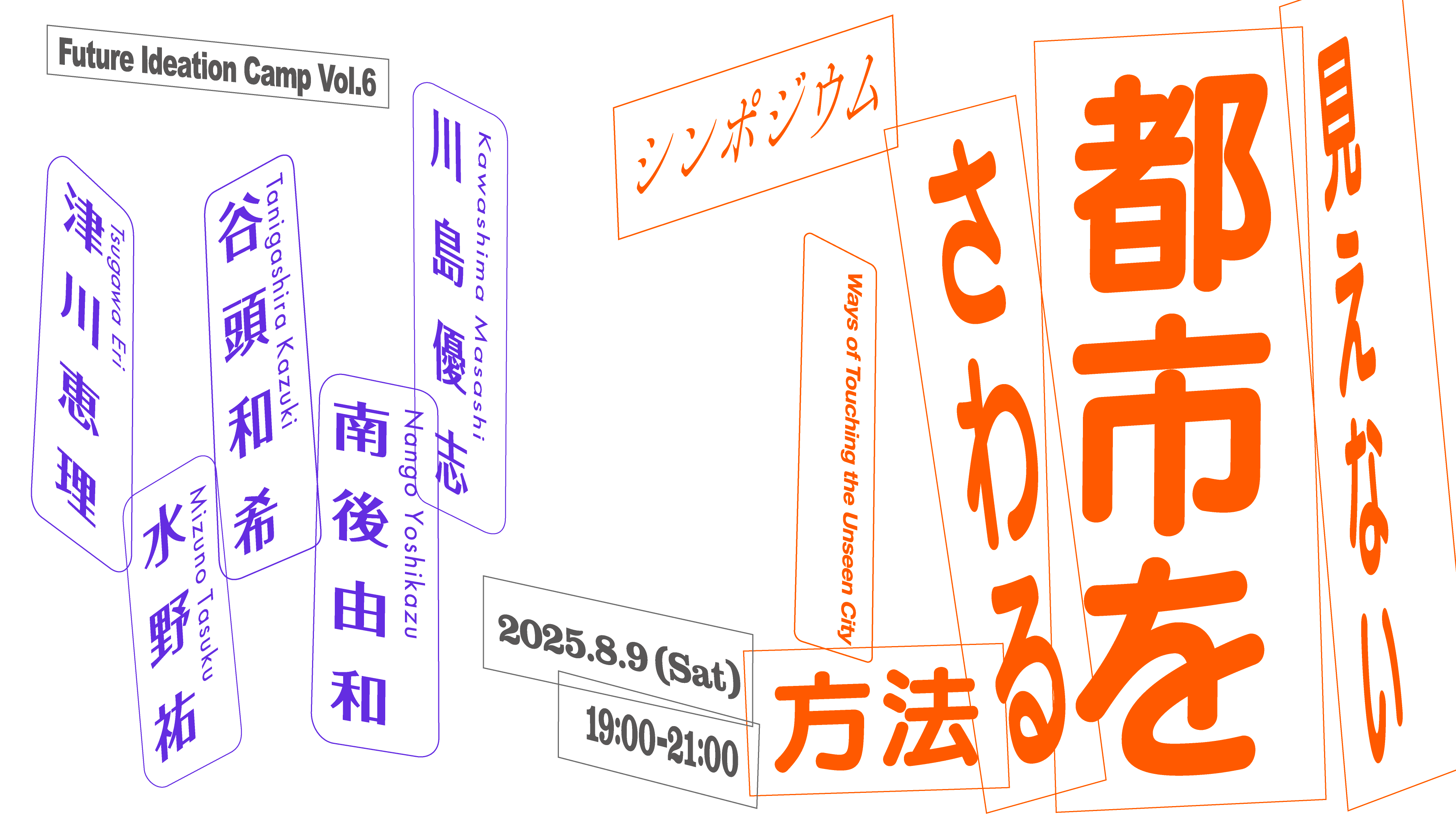

6回目となる「未来提案型キャンプ」では、「都市とコモンズ」「見えないルール」をキーワードに、3日間にわたり都市空間に対する実験的アクションを試みます。

「制度や規範が見えないルールとなって編み込まれている都市に、個人がどのように介入できるのか?」「そこから生まれる新しい関係性とは?」これらの問いのもと、空間コンピューティングのパイオニア、身体意識から都市を捉えなおすアーティスト、都市に染み込むルールをつまびらかにする法律家など、多岐にわたる実践者と協働して、参加者とともに多様な視点から都市のあり方を探っていきます。

成果展示では、参加者と講師およびファシリテーターの総勢約40名で取り組んだキャンプの様子と、CCBTが面する「渋谷公園通り」をフィールドとしたグループワークのもと、参加者が自らつくり、提案した構想と成果を紹介します。共創のプロセスをご覧いただくとともに、都市へのさまざまな試みや視点をお楽しみください。

キャンプ参加者

・石井涼也(大学院生)

・石﨑朝子(アーティスト)

・猪口陽平(デザイナー、リサーチャー)

・上村和輝(大学院生)

・梅下颯真(大学院生)

・小林幹太(アーティスト、デザインエンジニア)

・志村翔太(アーティスト、プログラマー)

・サラ・アリ(インタラクションデザイナー)

・坂本大幸 (デザイナー)

・佐野陽菜(大学生)

・鈴木大祐(建築家、都市リサーチャー)

・センバク(アーティスト、クリエイティブコーダー)

・辻本桜子(大学院生)

・竹居勇登(大学生)

・トモトシ(アーティスト、トモ都市美術館幹事)

・ながらがわ(大学生)

・藤本美優(大学院生)

・Fujiga Hinako(デザイナー、イラストレーター)

・松村大地(大学院生、アーティスト、キュレーター)

・茂谷一輝(Speculative Urban Desinger)

・森田瑞生(大学生)

・渡辺英暁(プロデューサー / NEWPARK代表)

・Lily Okamoto(マルチディシプリナリーアーティスト)

・安田存人(デザイナー、写真家)

プログラムディレクター

・津川恵理(建築家、ALTEMY代表)

講師・ファシリテーター

・川島優志(Niantic Spatial, Inc. 副社長)

・南後由和(社会学者、法政大学デザイン工学部教授)

・おおつきしゅうと(ポストシティボーイ)

・木原共(メディアアーティスト、ゲーム開発者)

・小西隆仁(アーキテクト/ALTEMY株式会社)

・杉田真理子(都市デザイナー /一般社団法人for Cities共同代表)

・谷頭和希(都市ジャーナリスト、チェーンストア研究家)

・戸村陽(デジタルデザイナー /ALTEMY株式会社)

・水野祐(法律家/シティライツ法律事務所)

・宮内康乃(作曲家、つむぎね主宰、富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ芸術監督)

・酒井瑛作 (ライター、エディター)