傘鳴り

メンバー

トモトシ、鈴木大祐、辻本桜子、ながらがわ

雨の日、私たちは傘を広げることで、片方の手を塞がれ、地面へ視線を落とし、感覚は閉鎖的になる。すれ違う他者を避けるべきもののように感じ、都市への関心は薄れていく。

私たちが、さまざまな不快を伴って傘をさすことを、都市における雨の日のポジティブな振る舞いへと変換できないだろうか。

傘に楽器をくくりつける。通りすがりの微かな衝突で音が響く楽器を傘の縁に取り付け、都市にシェア傘として配置する。ひとりでは鳴らせないその楽器は、傘を持った他者とすれ違い、傘が触れ合うことで初めてひとつの音を響かせる。

不快の象徴だった傘は、あたかも自分の手を頭上に広げた「拡張された身体」となる。避けるべきものであった他者は、もはや同じ都市空間を楽しむ演奏仲間だ。このとき、傘は自分の空間を知覚する皮膚であり、他者、そして都市と新たに出会い直すための演奏装置へと生まれ変わる。

MachiTune〜音を起点に「渋谷」をみんなの手に取り戻す〜

メンバー

石﨑朝子、竹居勇登、安田存人、猪口陽平

現代の都市では、社会のルールを決める人と、それに従う/破る人の分断が進み、その境界は動かせないもののように見える。MachiTuneは、そんな境界に変化をもたらすために生まれた。

着目したのは「音」。渋谷の街角では管理者が決めたBGMが流れている。MachiTuneはその音を通行人がボトムアップで決められるようにするプラットフォームだ。通行人が民主的に音を選び、響かせることで、街と人、権力者と消費者の関係を紡ぎ直す契機が生まれる。

とはいえ、街のスピーカーをいきなりハックすることは難しい。そこで今回の実験として、緑のコーンにスピーカーを忍ばせた作品を設置した。渋谷の街角に、民主的に音を決められるスピーカーを置くことで、人々が「音」やその背景に目を向けるきっかけが生まれる。

「音」を起点に、人々が街に主体的に関わり、「渋谷」をみんなの手に取り戻す。それがMachiTuneの描く未来だ。

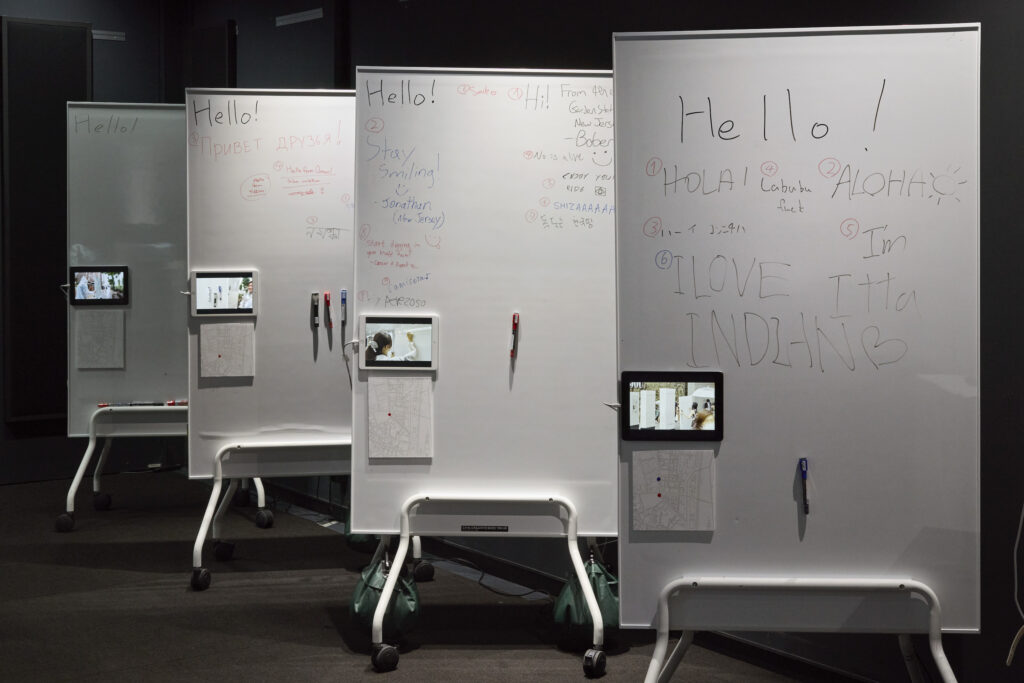

Right to Write 〜かきこめる都市からひらく〜

メンバー

志村翔太、森田瑞生、佐野陽菜、上村和輝

都市の余白はどこにあるのか。

高速化、過密化する渋谷・公園通りに、誰もが自由自在に書き込めるホワイトボードを設置した。PARCO前やスクランブル交差点付近、人の行き来が活発な地点で人々の動きを観察する。広告や警告、注意喚起とは異なる未定義の平面は、すれ違い様の落書き・消去・上書きを誘発し、歩行者同士の即興的なコミュニケーションを連鎖的に生み出した。これは、渋谷を往来する人々の隠れた欲望や感情、匿名的な自己表現の衝動を意図的に表出させる装置として機能した。

しかし無関心のまなざしは絶えず交差する。

消費や目的に先立つ人流は街を覆い、すれ違いに閉じた断片的な都市が続く。公共空間では制度や規範といった見えないルールにより人々のふるまいが規定され、自ら街を主体的に使いこなす余剰さえ失われている。本作はそんな制約を一時的に緩め、ひらかれた余白を人々の手に委ねられないか思案した。

果たして都市に余白はもたらされたのだろうか。

ベントーフィケーション

メンバー

石井涼也、梅下颯真、Sarah Ali、センバク

コンビニで買った食べ物を外で食べるならどこで食べるのか。そんな素朴な疑問から始まった。渋谷でも、おにぎり程度であれば道端の段差に腰掛けて食べられるかもしれない。しかし弁当となると、落ち着いて食べられる場所は……あるだろうか?滞在時間の長さや人目の多さ、座る場所の少なさなど、いくつかの理由がそれを難しくしている。

そこでこの状況に対し、街の「余白」に最小限の介入で食事の場を生み出すことを試みた。

食堂で見かける醤油差しや箸入れといった道具を、路上の出っ張りやベンチに置くことで、そこを食事の場として見立てる。弁当を食べるための心理的な障壁を下げる、小さな介入が周囲の認識を変化させ、公共空間を弁当の場へと変容させる。

この行為を「Bentofication(ベントーフィケーション)」と呼び、都市に潜む余白を再解釈し、街と人との関係を更新することを目指す。

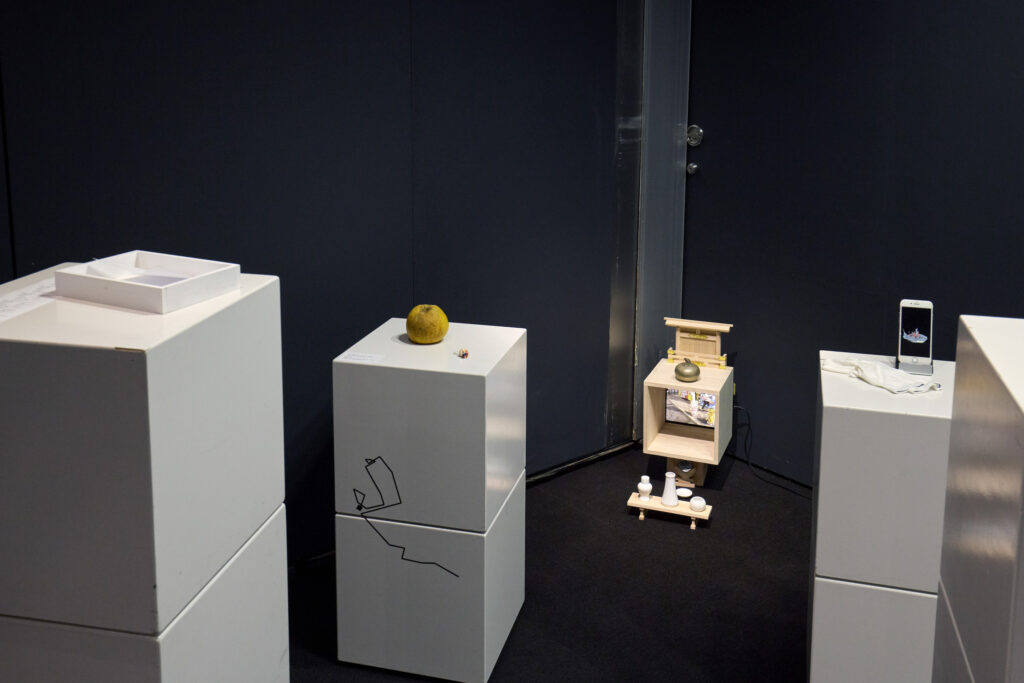

漂着都市渋谷

メンバー

茂谷一輝、藤本美優、小林幹太、藤賀日陽子

都市の谷底たる渋谷には、東京中から数々の「漂着物」が集積する。漂流が都市を「流れる」実践だとすれば、漂着は都市に「根を一瞬下ろす」実践である。その根は長くは留まらないが、そこに物語・痕跡・共同体が一瞬芽吹く。日本では昔から、そんな漂着物を外の世界から来た「神」として祀る習慣があった。本展では、実際に渋谷で発見された漂着物を奉る本殿を設置し、それらを信仰の対象として提示する。Google Mapsによる匿名のレビューとタイムパフォーマンスが消費的な集団の行先を左右する現代都市において、流れに身を任せた末の漂着とその実践は、都市に偶発性や滞留性を呼び戻すアクティベーションとなる。本殿への参拝を経て信仰を深めた後は、街を漂流し、その後自らがどこに漂着したかを反芻することで、渋谷という街への愛着を深める機会を創発する。漂流の末に、さまざまなモノや人、現象が流れ着いてしまった、漂着都市渋谷。その姿を炙り出すことで、見過ごされてきた空間の潜在的価値を発見したい。

摩擦の足跡

メンバー

Lily Okamoto、松村大地、渡辺英暁、さかもとひろゆき

足跡は見えないが、靴底は語る。

渋谷・公園通りの坂道を登り下りするたび、靴底は摩擦を起こし、その摩耗は日常の移動の積み重ねとして、都市との物理的な接触を記録していく。

目的地へ向かう靴底は少しずつすり減り、筋肉は傾斜や硬さを覚え、無意識のうちに歩き方を蓄積していく。この見えない摩擦は、単なる身体的な負荷ではなく、社会や日常の構造にも重なる。 公園通りの坂道の体感は人によって異なる。 ある人には、消費行動に向き合わされているように映り、ある人には、探検しながら空に向かって歩く感覚や、人波をサーフィンのようにすり抜ける遊びの感覚として立ち現れる。

そこで、実験として登り、下り、天候、などそれぞれの条件下で、自分と社会、都市、他者との接点を、「摩擦」を通して拡張的に体験することを試みた。公園通り─MODIからNHK公園までの約500m─を、4名の参加者がスタイロを結束バンドで靴底に取り付け歩き、靴底が摩耗する様子を記録した。それぞれの体感の違いは、靴底の形の違いにあらわれた。さらに、対話を通じて見えなかった「摩擦」を示す。 いつもの坂道を歩くことで、これまで感じられなかった摩擦を見つけることからはじめてみてほしい。