デジタルクリエイティブに特化した国内最大規模のアーティスト・フェロー制度「アート・インキュベーション・プログラム」。採択されたアーティスト・フェローと作品制作に伴走したメンターが登壇し、本年度の活動を振り返ります。

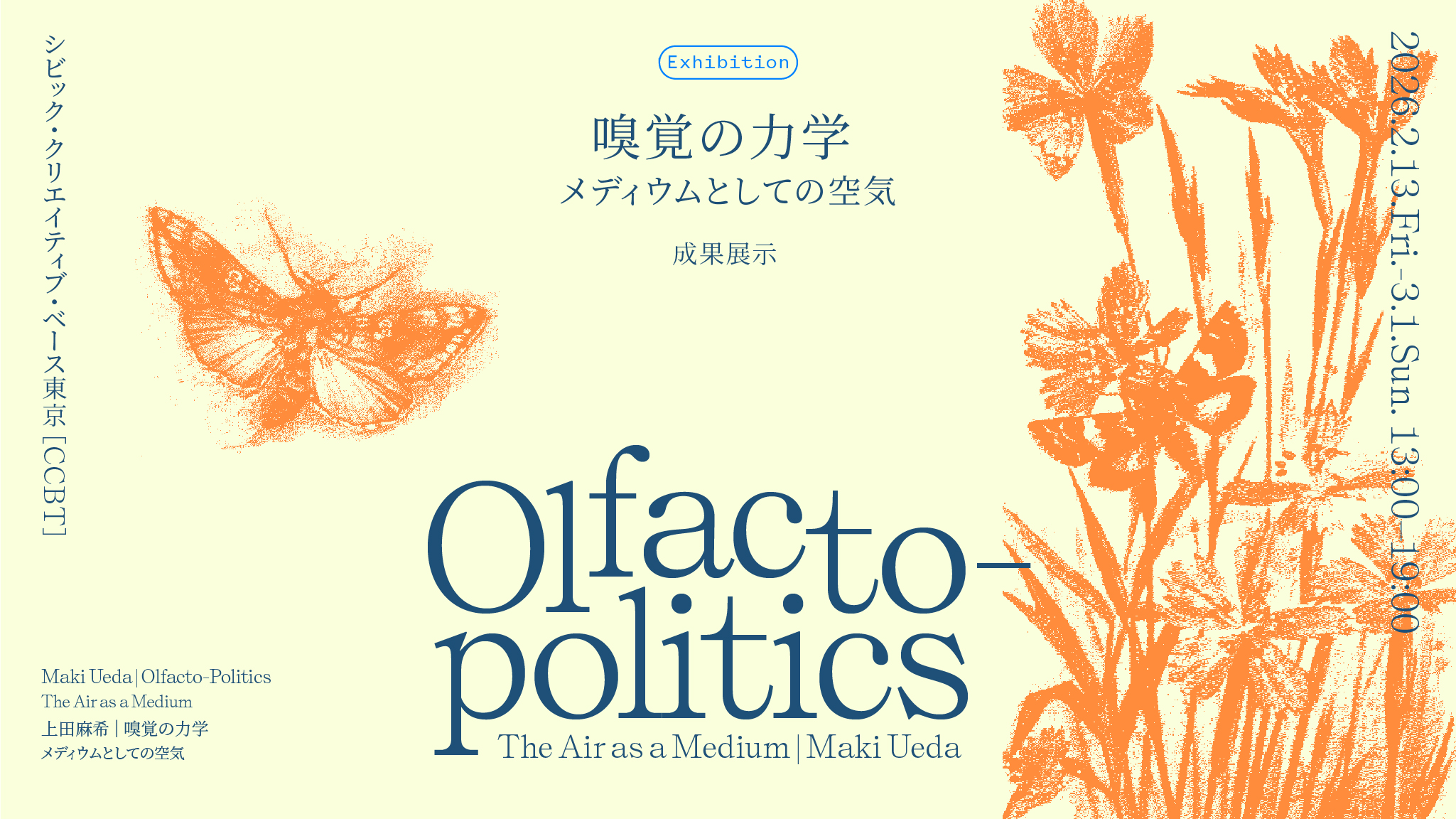

CCBTのコアプログラムのひとつ「アート・インキュベーション・プログラム」は、東京から世界をインスパイアする新たなアート表現の創造・研究開発を行う「アーティスト・フェロー」を公募にて選出するプログラムです。2022年度は初代アーティスト・フェローとして5組のアーティストが選出され、CCBTのパートナーとして制作費のサポート、スペース・機材提供、専門家によるアドバイス等を受けながら企画を具体化していきました。その成果となる作品発表・展覧会は、2023年2月を皮切りに、都内各地で順次開催しています。このほかにも、アーティスト・フェローは、CCBTにおけるワークショップの実施、レクチャー等の講師を務め、CCBTを共につくりあげてきました。

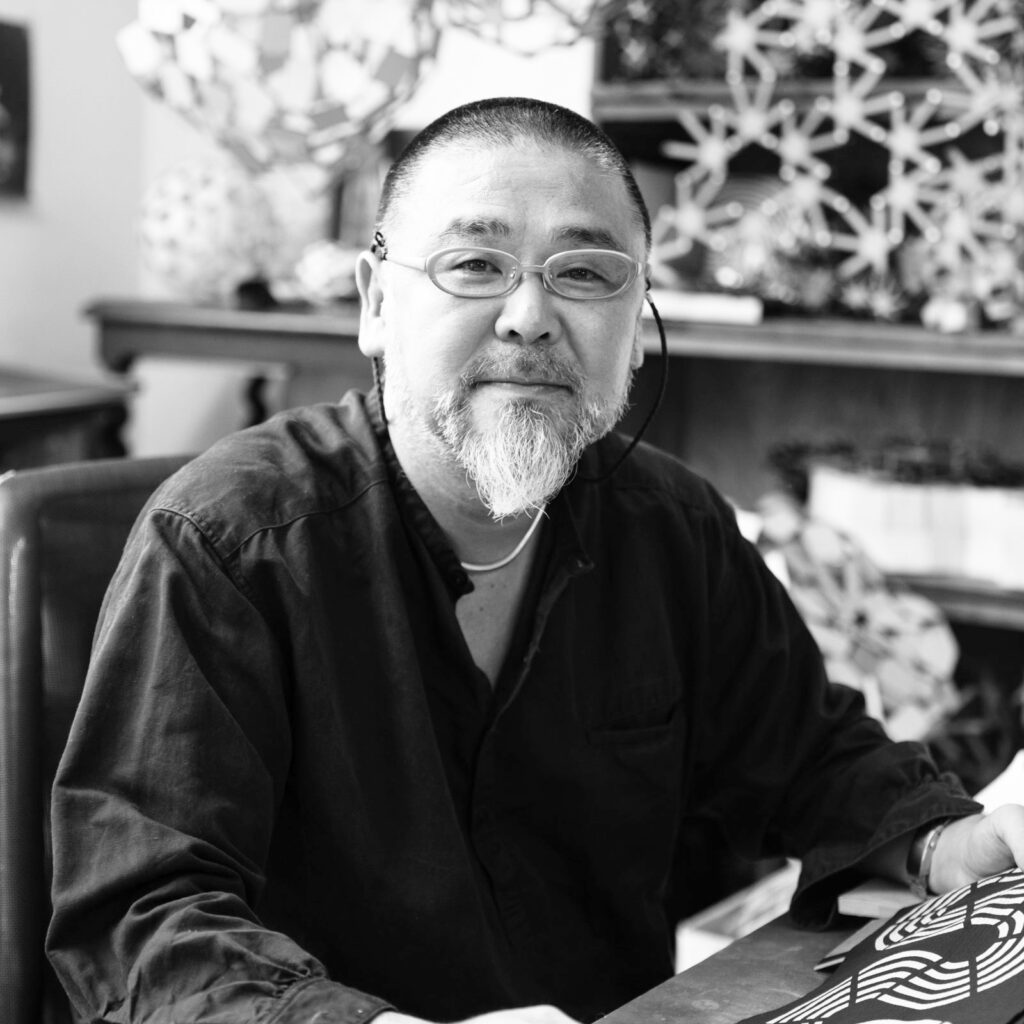

この度、採択されたアーティスト・フェロー5組の活動を振り返る報告会を開催します。初代アーティスト・フェローのみならず、フェローとともに伴走したメンターも登壇。採択されたフェローによる半年間にわたる活動のプレゼンテーションが行われるほか、メンターを交えた作品・企画制作過程のココでしか聞けない裏話などが語られます。