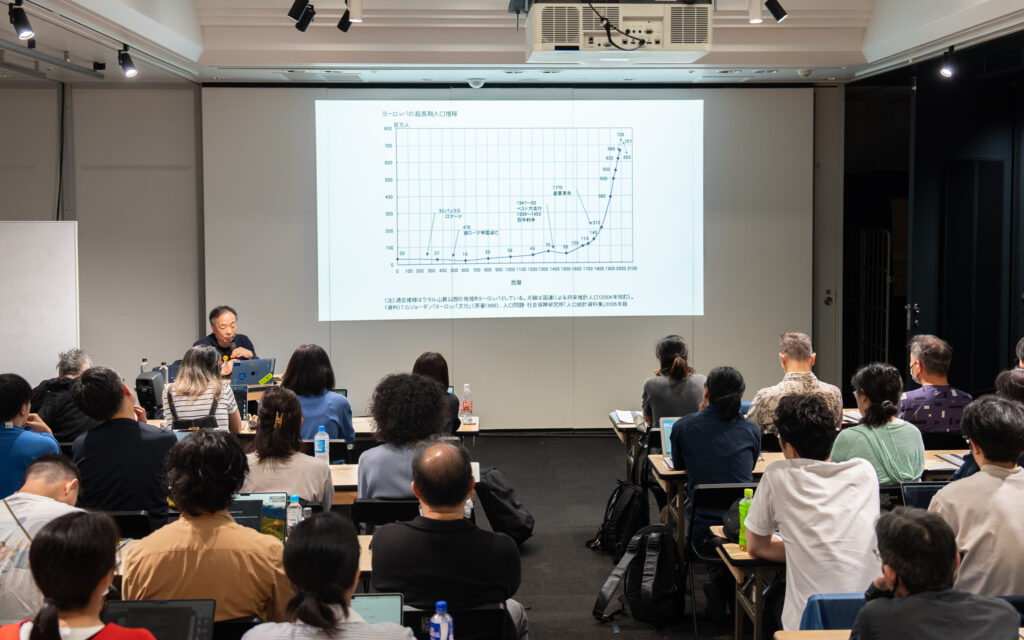

CCBTでは、メディアアートのパイオニアである藤幡正樹氏と協働し、AIやWeb3といった新たな動向を前に、科学・芸術・哲学・技術と、その関係性を、私たちの社会や歴史から読み解くミートアップシリーズ「アート&テクノロジーへの問い」を開催しています。

各レクチャーの内容を広くみなさまにも参考にしていただきたく、ここでは、参加者によるノートを各回の講義毎に紹介します。

今回のノートは、本レクチャーの受講生であり、キュレーターとして活躍する多田かおりさんの執筆です。

「アート&テクノロジーへの問い」Directed by Fujihata Masaki

第3回:猛烈最短美術史(絵画史) 開催日:7月7日(日)

「アート&テクノロジーへの問い」Directed by Fujihata Masaki

カリキュラム・開催日:

第2回:道具と装置(人間について)|6月16日(日)

第3回:猛烈最短美術史(絵画史)|7月7日(日)

第4回:鑑賞と関与(見ること)|8月18日(日)

第5回:コンセプションとメディウム(孕むこと)|9月22日(日)

第6回:生命と機械(知ること)|10月20日(日)

第7回:作品と表現(価値について)|11月17日(日)

開催時間:16:00〜18:00

会場:シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]

第3回は美学美術史家による美術史ではなく、メディアアーティストによる「猛烈」+「最短」絵画史で、その講義は3時間超に及んだ。もともと工学部の学生向けに作ったレクチャーをバージョンアップしたという。中世、ルネサンス、近代という一般的な美術史の区分に基づきよく知られた名画が取り上げられたが、それぞれの絵画の意味についての説明というよりも、各時代における絵画の機能とそれを支えている「技術」や「展示(=体験)空間」の構成方法、そして「メディア」の構造から、美術作品を見てみようというものだ。(なお、掲載した図版はウィキペディアより引用した)

1. イントロダクション

冒頭、藤幡は先史時代から20世紀中葉に至る美術を網羅的にまとめたゴンブリッジによる美術史の入門書『美術の物語』1に触れる。例えば古代洞窟壁画といった呪術的な絵までも、その本来の空間や機能と切り離して現代の目で鑑賞し、全体を「絵画史」としてまとめようとするこのゴンブリッジの姿勢に対しては、藤幡は批判的であり、それとは違った見方を示そうとしている。

1.1 3つの絵画

このレクチャーでは、歴史を3つの段落にわけている。そしてアルタミラの洞窟壁画、レオナルド・ダ・ヴィンチの《モナ・リザ》、エドゥアール・マネ《フォリー・ベルジェールのバー》の3点の絵画に、それぞれを代表させている。まず、絵画が呪術的な力を持っていた中世以前の時代、絵画が神中心から人間中心に変化し、最後には富を象徴するようになったルネサンスの時代、そして写真が発明され絵画そのものとは何かを思考しはじめた現代という3つの区分である。

2 先史時代から中世まで

2.1 アルタミラの洞窟壁画

アルタミラの壁画は大抵、学校で使う美術の教科書に掲載されているので、日本の義務教育を受けた人なら当然知っているだろう。しかしそのなかのどれくらいの人が実物を見たことがあるだろうか。今回最初に強調されたのは、写真でよく見るこうした壁画は、実際には本物の動物に迫る大きさであり2、さらに描かれた当時は暗闇のなか松明の光で観られたため、静的な絵というよりイメージがゆらめく映画の鑑賞体験に近く、現代の私たちからすれば絵画よりはインスタレーションと呼びたくなるものだという。

2.2 中世

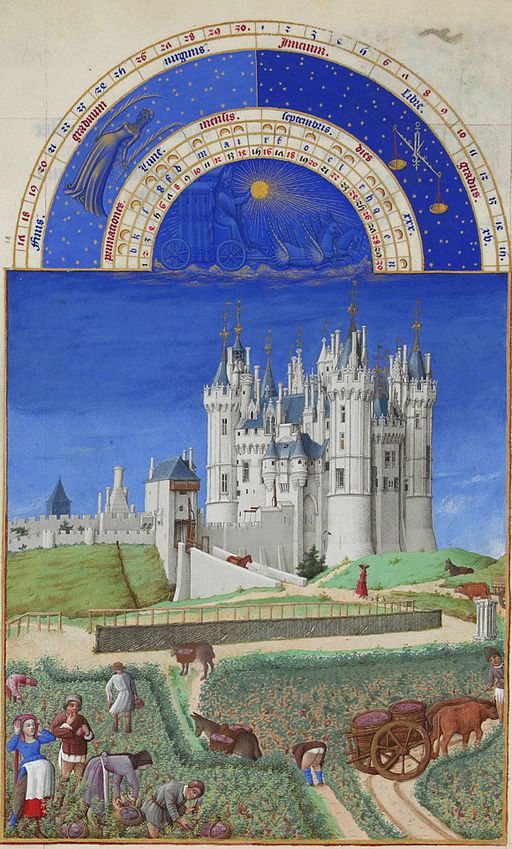

次に挙げたのは15世紀ヨーロッパの絵画だ。当時の社会の雰囲気を把握するため《ベリー公のいとも豪華なる時祈祷書 9月》(c.1416、図1)3という図版が表示された。これはキリスト教の聖務がカレンダーのように1〜12月に分けて記された装飾写本だが、中世ヨーロッパの城壁都市の様子がよくわかる。

地獄絵

中世ヨーロッパでは地獄絵も多く描かれた。例えば《死の勝利》(c.1340)4は、ピサのカンポサント墓地回廊にあるフレスコ画の地獄絵だ。「どうしたら痛そうに見えるか」が追究されていて笑えるが、バナーやリボンに解説が書かれ、全体がコマを割ることで構成されているという絵の形式も特徴的だ。つまりは漫画に似ているのだが、このことを藤幡がヨーロッパの友人に話したところ「まさにああいう形式を『コミックス』と言うんだよ」と教えられたという。

聖骸布:イコンとインデックス

さて、1.1で述べた中世における神の象徴としての絵の機能とは何なのか。このことを紐解くべく、ここで「記号」という概念が導入された。記号論の創始者パースによれば記号の生成はインデックス、イコン、シンボルという段階を経る。インデックスとは痕跡のことだ。例えば足跡は、スタンプのようにその主の存在を指し示しているというわけだ。ここで参照されたのは《トリノの聖骸布》(図2)5だ。中央にある人体のような跡はキリストの死体を包んでいた布についた、キリストのインディックスである。しかし、それがキリストを表しているという意味で、インデックスの機能を越えて、イコンとして尊ばれるようになった、というきわめて奇妙な物体である。ところで、そもそもPCのデスクトップ・アイコンは、このイコンが語源だ。アイコンをクリックするとファイルが開くように「機能する」ものだからだ。つまり、キリスト教でのイコンは、それに触れること=キリストに触れたことと同義であり等価なのだ。イコンはこのように「キリストそのもの」としての有用性がある。要するに、ルネサンス以前の宗教絵画は「使えるモノ」だったのである。

正教会のイコン

イコン(=使えるモノ)の例として正教会の聖母子像が挙げられた6。正教会のイコンには勿論それぞれ作家(制作者)がいるが、彼らは自分の名前を記さない。制作年も残さない。正教会のイコンはしかるべき格式に従い「キリストがそこにいる」という機能をもつ像として描かれていることが重要である。イコン(聖像)は、美術史研究が重要視する制作年代といった資料的価値や作家個人の属性やユニークさといったことを問題にする必要がない。(したがって今日でも、15世紀のイコン制作と同じ手順でイコンは作られつづけている。)

イコンについて興味深い例が示された。「皇帝ニコライ2世がかざしたイコンに礼拝する将兵たち。」(撮影:1914-1917)と説明される写真だ(図3)。皇帝ニコライ2世は正教会の一宗派・ロシア正教の庇護のもと活動していたために、彼がそれをかざすと彼の将兵たちはそれにひざまずくのである。日本でも、明治から終戦までは、天皇の像である「御真影」に、同様の力があった。学校などに配られ、国家神道における力の象徴=イコンになっていた。

ジョットの陰影法と物語性

次に参照されたのは13-14世紀の画家ジョット・ディ・ボンドーネだ。ジョットは、陰影法による身体の陰(シェーディング)の描出に優れ、鑑賞者に驚くべき立体感を感じさせることができた。(例:図4《オンニサンティの聖母》[c.1300-1305])本作は、マリアがそこにいるかのような効果を生んでいる。また、物語性に富む点も特徴的だ。イコンのように直接的に描かれる対象を指し示すだけでなく、例えば《キリストの哀悼》(c.1305、図5)では、人物たちが各人各様に死を悼む様子を通して間接的かつドラマチックにキリストの死を表現している。絵画を神を象徴するイコンとするのではなく、あたかも物語のように「読める」ようにしたことがジョットの天才性だったのだ。こうした物語る力は、ルネサンス以降絵画の発展とともにあり続けた。

3 ルネサンスから近代まで

次のスライドでは、《キリストの哀悼》に、約180年後の作品アンドレア・マンテーニャ《死せるキリスト》(c.1480、図6)が並べられた。

この絵画は誇張された遠近法的なテクニックで描かれており、まるで300ミリくらいの超望遠レンズで100メートル先から撮影されたかのようだ。ふたつの絵は立体感という点で大きく異なる。

3.1 遠近法

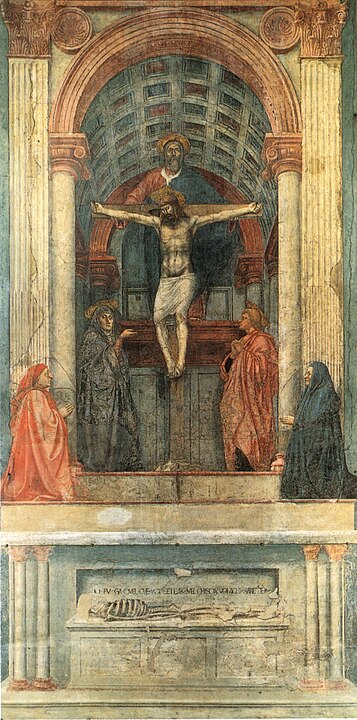

マサッチオ《聖三位一体》

ゴンブリッジも強調しているが、ルネサンス絵画で最も重要なのは遠近法の発明だ。ここでスライドに挙げられたマサッチオ《聖三位一体》(1425-26)8は、絵画へ遠近法を適用した最初期の例だ。(図7)この作品はフィレンツェのサンタ・マリア・ノヴェッラ教会に描かれたフレスコ画だ。

この絵は一点透視図法を使って描かれ、当時の平均的な身長のフィレンツェ人がその前に立てば、奥の円蓋が立体的に見えるようになっている。鑑賞者の目線は、いわゆるメメント・モリ(死を想え)を意味するメッセージの位置になる。絵の枠内には神と聖人が、その枠外両脇には2人の人物が描かれている。枠外にいる彼らこそ、この絵画を寄進したドネーターだ。枠より上(パースの奥)は神の世界だ。ルネサンスにおいてはそれまでの支配階級だったキリスト教会に対し裕福な王侯貴族が台頭し、このように寄進によって人間も神の世界の一員になれる、という解釈が広がった。文芸復興たるルネサンスにはギリシア美術の再発見を通して人間の純粋な姿が発見され、神の不在=人間の実在が中心の世界観が生まれた。ところで、一点透視図法では画面の一点が消失点となる。目には見えない無限の彼方の消失点に神の存在を置き、世界はこの一点から連続的に手前に向かってやってくる、それが自分の存在に繋がるという考え方が、人間中心のルネサンスの価値観にマッチした。(逆に中世の黄金背景画において、黄金の背景は神の領域であるため、人間の常世とパースを共有しない平面として描かれた。ジョットの図4:《オンニサンティの聖母》を参照)

レオナルド・ダ・ヴィンチ《受胎告知》(c.1472)9

本作も一点透視図法で描かれている。地平面があれば、その消失点は理論上、水平線上にくるはずだが、本作では水平線より上部に設定されている。キリストが生まれる前を描いた絵であることがその理由のようだ。キリストは生前、鉱物だったという説10を反映し、消失点=神の位置に石山を描いたという。また後述する陰影の技術もこの絵に立体感を与えているが、このレオナルドの天使には立派な影があるということは特筆すべきだ。ジオットの時代には天使には影が描かれなかったのだ。

レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》(1495-1498)11

藤幡は、本作をインスタレーションの一種と考えたとき、テーブルの位置が鑑賞者の空間と地続きに感じられるような空間設計であるほうが望ましく、本来の展示では、床はもっと高い位置にあったのでは、と推測する。

ラファエロ・サンティ《アテナイの学堂》12

古代ギリシアを中心にルネサンスの知(学問)に関わる人々までもが一堂に会する壁画だ(図9)。哲学・科学・数学等領域の重要な学者が揃っている。(右端には、前回「メノンのアポリア」として紹介された逸話も描かれている。幾何学が誰にでも直感的に理解できる学問であることの象徴でもある。)

学問も文芸復興のなかで重視された領域のひとつだ。学問するということは、それまでの教会権力が示してきたキリスト教的世界観に対して、王侯権力がそれとは違った新たな世界秩序を作り出していくために必要だったのである。例えばヨーロッパ各地のヴンダーカンマー(驚異の部屋)の成立は、そのコレクションを隣国や国民に示すことで、この世界秩序構築を行うという文脈上にある。それは美についても同様であり、これが専門領域としての美術の発生に繋がった。

3.2 影のはたらき

マサッチオ《楽園追放》(1425)13とホックニー『秘密の知識』

次にマサッチオによるアダムとイブの楽園追放の絵が示された(図10)。実際の教会では、この作品の右側に、自然光が入る窓があるために、この絵を見るとまるで、それが描かれている教会の窓からの光がアダムとイブに影を落としているかのように見える。つまり鑑賞者がアダムとイブと同一の光源を共有する空間にいるかのように感じる騙し絵になっている。また楽園から人間の世界に入ったアダムとイブに落ちる影は、彼らの物質化=私たち人間の世界への帰属を表している。

かげ、つまり「陰影」には「陰」と「影」の2種類がある。そのうち「影」は光が物体に遮られることによって現れる14。人間にとってはその存在を指し示す痕跡=インデックスとしても働く。現代の画家デイヴィッド・ホックニーは著書『秘密の知識』(2001)のなかで、ルネサンス絵画における、光学機器の導入による影の描写の変化を論じている。中世、ルネサンス、近代各時代の静物の描写における影の表現が比較されているが「影」はジョットの時代には描かれていなかった15。ルネサンス期の絵画を影という切り口で調べていくのも興味深いだろう。

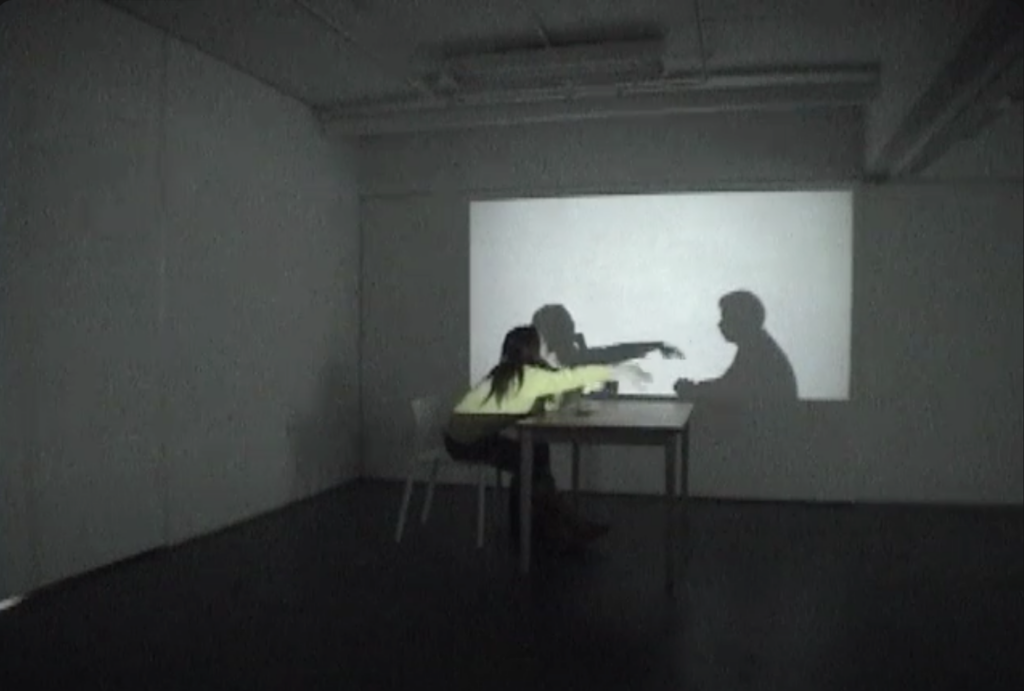

Portray the Silhouette

ここで藤幡自身の作品《Portray the Silhouette》(2006、図11)16が参照された。これはプロジェクターによって投影される録画した影の映像と、プロジェクターによってリアルタイムに作り出される影が同じスクリーンに投影されることで、同じ空間・時間にいるかのように感じられる、というものだ。もともとヴァーチャル・リアリティへの批判を背景に作られたというこの作品が表すのは、ヴァーチャル・リアリティの技術によって視覚的に再現された3Dの人物像よりも、影という身近なインデックスを通して私たちの脳が作り出すイリュージョンのほうが、その実在をより強く感じさせるということだ。ここでは、インデックスとしての影のはたらきが強調され、実体のない影だけでも鑑賞者はインタラクションしてしまうというわけだ。いわゆるインタラクティブに振る舞うだけの作品に対する批判にもなっている。これは、ルネサンス絵画とは異なる方向性だが、視覚表現のなかで、このように影について拡張して考えることもできるという例だ。

2次元画像から3次元データを生成する

影との繋がりでもうひとつ現代の研究が紹介された。コンピュータ・ビジョンの研究者デビッド・マーによる『ビジョン』17(1982)だ。マーは、 人間の目はその視細胞が網膜の後ろの神経と繋がることによって、2次元の画像から3次元データを生成することができることを証明してみせた。マーのモデルでは、視細胞の後ろには情報処理のためのプロセッサーが付いていて、それが段階的なぼかし像を作成しているという。そのレイヤーを3層ほど想定し、その3層に共通するエッジを判別することで、実体とそれが作り出した影を分離することができるとしている。

3.3 テクノロジーによる描画

画家による光学機器の利用

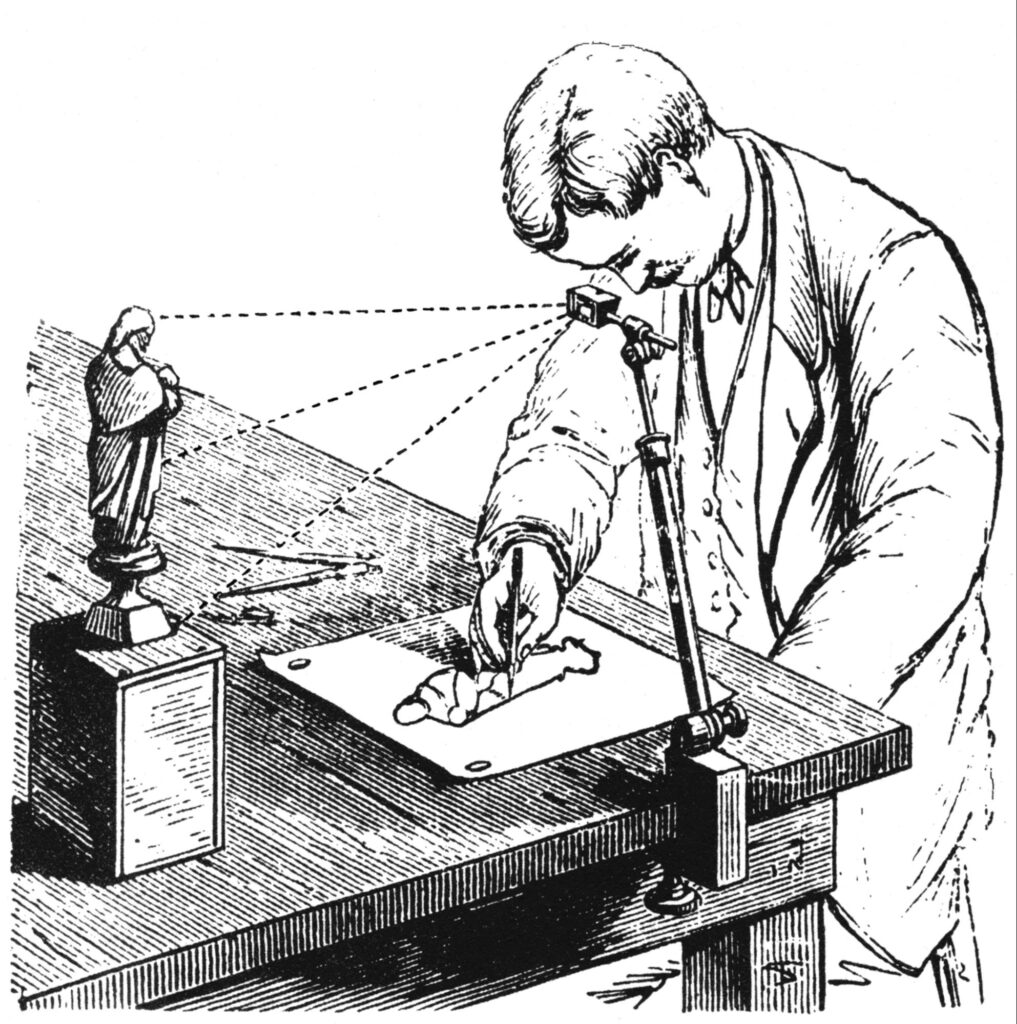

「ルネサンスに遠近法が発明された。」これは一般に膾炙している説だ。ではそれだけが描画技術のイノベーションだったのだろうか。デイビッド・ホックニーは『秘密の知識』の中で、1420〜30年代を境にヨーロッパ絵画の質がガラリと変わったことを独自の調査から発見し、その背後にカメラ・ルシーダ等、鏡やレンズなどの光学技術を描画へ応用した可能性があることを指摘している18。

彼がこのことに気づいたのは、ドミニク・アングルの素描展を見たことがきっかけだ。《Portrait of Madame Louis Francois Godinot》 19という作品にホックニーは違和感を感じたという。普通の描画であれば当然、対象を何度もなぞることで、ボリューム(構造)を掴もうとする痕跡があるはずなのだが、この描線は表層だけをなぞっているようなのだ。

この違和感はアンディ・ウォーホルの《Still Life》(1975)との比較を通して確信された。ウォーホルの引いている線が、60−70年代のデザイン作業に必須であった「トレスコープ」と呼ばれる装置で、原稿写真の拡大縮小のアタリを付ける線そのものであることは知られている。その線の質と、アングルの描画、特に袖の生地の線が酷似していることに気づいたからだ。

またモデルの身体と顔の比率もおかしい。顔が身体よりも大きく描かれているのであり、そこで身体だけを8%大きくすると違和感のないプロポーションになる。カメラ・ルシーダ(図12)という光学機器を使って描いたと仮定すれば説明がつく。例えば先に顔を描いて休憩を挟み、次に体を描き始めた場合、カメラ・ルシーダの位置がずれて体と顔の比率が狂う可能性があると、デイビッド・ホックニーはいう。

この発見が、ホックニーに過去の画家たちの描画技術を研究する契機を与えた。彼はアングルが使ったであろう技術の祖先を辿るために主だった西洋絵画を比較し、冒頭に書いた通り1430年頃に、絵の質が劇的に変わることを発見したのである。

図12:Camera Lucida in use drawing small figurine, illustration from the Scientific American Supplement, January 11, 1879

光学機器の効果

実際カメラ・ルシーダのインパクトとはどのようなものだったのか。発明家のティム・ジェニソン(ビデオ編集ソフトウェア企業であるNew Tec社の設立者)がプロデュースし、出演するドキュメンタリー映画《フェルメールの謎 ~ティムの名画再現プロジェクト~》(2013)が紹介された。これには、特別な美術教育を受けていないジェニソンがカメラ・ルシーダを使うことによって数時間で驚くほど写実的な絵を描くという実演シーンも含まれる。遠近法はルネサンスという時代に「個人(=人間)から見る世界」を表すというコンセプトと合致したわけだが、カメラ・ルシーダという光学機器はコンセプトではなく技術にすぎない。画家は技法や技術に敏感だ。先行世代の才能ある画家がいかなる技術を使ったかは、いつの時代の画家たちにとっても大きな関心事のはずだ。ホックニーは、光学機器を用いた描画は作家にとって最重要秘密だったため、知られることがなかったと推測している。さらに藤幡はこのホックニーの説を現代の美学美術史の専門家が意識的に無視しているのではないかという。なぜなら天才と呼ばれる作家たちがこのようなテクノロジーを使っていた場合、その評価の根拠となっている天賦の才能や奇跡的な能力が、技術という再現可能性=誰でもできることの上にあったことになり、整合性がとれなくなってしまうからだ。

技術を仮定したルネサンス期の絵画の分析

ここでフラ・アンジェリコの《受胎告知》とヤン・ファン・エイク(ならびに兄フーベルトを含むファン・エイク兄弟)の絵が比較された。並べてみると即座に、ファン・エイク兄弟の絵画に光学機器が使われていることがわかるだろう。ヤン・ファン・エイクはフランドル地方で展開した北方ルネサンスの代表的な作家だが、そもそもフランドル地方は、17世紀のレーベンフックによる顕微鏡の発明など、光学技術・産業における先進国だった 20。都市部の画家たちがそういった機器を入手できてもおかしくはないだろう。

ベルギーのヘントの街にある多翼祭壇画(ポリプティック)、ヤン・ファン・エイクとフーベルト・ファン・エイクによる《ヘントの祭壇画》(1432、図13) 21を見ると、扉の外には寄進者が描かれている。彼らは新興の富裕層、つまり商人だ。フランドルにおける、教会や王侯貴族からの制約を受けないギルドという新しい特権層(ブルジョワ)の発達がこういった寄進を可能にしたのだ。寄進者と同じ扉の上部には、受胎告知のモチーフが描かれている。縁には窓枠が描かれており、観客はあたかもガラス窓の外から受胎告知の現場を覗き込むようになっている。手前にはなにやらメッセージがあるが、それは鏡文字になっていて、天使とマリアからは正像に見えるようになっている。そして部屋の奥には、実は現代になってもあまり変化のないヘントの街を見下ろす風景が広がる。扉を開けると下部には「生贄の羊」というタイトルの絵が出現する。この絵の制作過程を光学機器の使用によるものという前提に従って見ていく。おそらく、この絵は遠近法に基づいて全体の構図を決めたのちに、光学機器を用いて事前に制作しておいた人物たちの像をそのパース上に従って拡大縮小し構成(コラージュ)したのではないかと思われるのだという。つまりこれはPhotoshopによる画像制作と同じ制作手法ということになるだろう。

ファン・エイク兄弟と同じく北方ルネサンスの画家ハンス・メムリンク《最後の審判》(1467-1473) 22も、おそらくトレースによる描画をおこなっていると思われる。また、メムリンクの弟子にあたるヘラルト・ダヴィトの絵画に《聖女たちの中の聖母子》 23(c.1509)がある。この絵の寄進者は画家自身で、彼自身も左上に描かれているが、主なモデルは彼の妻だ。ここには15人の女性と天使が描かれているが、どうみても同じ人物がモデルになっている。明らかに光学機器を使っていると思われる好例だ。

ハンス・ホルベインによる《ゲオルク・ギーゼの肖像》(1532、図14)も光学機器を使っているようだが、消失点の位置が絵の手前と奥とでずれているように見えるとホックニーが指摘している。当時、描画に凹面鏡が使われていたことが推測されるが、そのサイズが小さい場合ピントが合わない。このためピントが合うよう機器を動かしてしまい消失点がずれてしまったのではないかとホックニーはいう。

ヨハネス・フェルメールの《牛乳を注ぐ女》(c.1660)24には、ハイライト部分が大きな白い丸として描かれている部分があるが、これは先のホルバインの例とは逆に、ピントを合わせることをせずに、ボケたままの状態を描いたのではないだろうか。彼は、写真技術が発明される以前に、光学的に生成された画像を忠実に写し取ってきたということから、世界で最初に「写真」を発見した芸術家ということができるだろう。加えて藤幡は、この画家がことさら現代人に受けているのは、私たちがすでに写真の作る映像世界に馴れてしまっているからではないかと指摘した。

その後もこういった技法はますます発達していくことになる。カラヴァッジョの《エマオの食卓》(1601、図15)25では、右の人物の広げた両手によって、巧みに3D空間が表現されているのがわかる。また、ルネサンスも時代が下がるに従って、主題が宗教的なものから、世俗の世界へと移行していくことになる。

絵画における個人(市民)

ディエゴ・ヴェラスケス《卵を調理する老女》(1618、図16)26では市井の人々の生活がテーマになっている。

ここまでルネサンスの絵画について、まず、それ以前のキリスト教支配の社会における神の象徴としての機能から、王侯貴族や富裕層といった各時代の新興勢力による権力の誇示としての機能へと変化していったことが論じられた。このことは絵画のモチーフが宗教的なものから世俗的なものへ、大きな物語から小さな物語へ移っていくと同時に、その表現を支えていた技術の変化、遠近法や陰影法、カメラ・ルシーダ、カメラ・オブスクーラといった光学的な装置がいかにその内容と密接な関係があったかについて話された。

3.4 写真の登場

1827年にはニセフォール・ニエプスが、そして271837年にルイ・ジャック・マンデ・ダゲールがダゲレオタイプという写真技法を発明した。ここにあげる彼のダゲレオタイプは、彼のアトリエを撮影したものだが、まるで静物画のようだ(図17)。当時の写真家たちはあえて絵画的なモチーフを撮影することがあったが、それは写真機が持つ対象の陰影情報をとらえる力を十全に示し、絵画に迫り得ることを証明するためだった。

同時代の写真に対する画家たちの反応は、「ロマン主義」「写実主義」「新古典主義」に集約される。現実の社会状況をリアルタイムに扱うドラクロワ《民衆を導く自由の女神》(1830)28はロマン主義、極めてありふれた画題ゆえにサロンで物議をかもしたクールベ《オルナンの埋葬》(1849-1850、図18)29は写実主義、また《グランド・オダリスク》(1814)30に代表されるブラシストロークが見えないほど平滑な表面を持つ絵画を制作したアングルは、新古典主義と言われている。

しかし、同時期にマネは《オランピア》(1863)31を発表した。この絵は当時急増した社会の下層階級である娼婦をモデルにしていたためにスキャンダルを招いたのだが、本作が挑発的である理由はそれだけではない。表面に筆跡を残し、ストロボで撮影したかのように極端に階調の少ない表現は、奥行き感を否定しようとしたのであり、アングルに代表される新古典主義の、豊かな階調を持つ絵画表現とは、真逆である32。《オランピア》のような平坦な絵画は、ルネサンス時代の絵画においてモチーフをリアリスティックに表現するために開発された様々な技法やルール、つまりは奥行きを作り出すためのイリュージョンのあり方そのものを否定し、ひいては絵画の歴史そのものを否定することだったのだ。

4. 近代以降の絵画

絵画というメディアが奥行きをもったイリュージョンとして機能するためには、観者にそのインターフェースを意識させてはならない。こう考えてくると(後述のベルティンクの議論を先取りするようだが)、私には、ルネサンスからの長い絵画史の背景には、遠近法などをルール化し、それを鑑賞者が絵画を観る時の「知覚・理解のパターン」のスタンダードとして内面化する力が働いてきたのだと思えてきた。

ところがマネは、最後の大作《フォリー・ベルジェールのバー》(1882)33でも、こういったルネサンス由来の平均的な鑑賞者の知覚パターンを撹乱する。フラッシュで撮影したかのような平面的な光源、画面のほとんどを鏡に映る像が占める構図、鑑賞者が映るはずの位置には既に別の人物、左上にはブランコに乗る人物の足だけが見えて…と時間や空間に対する違和感を与える複雑な構成が過去からの逸脱を表している34。

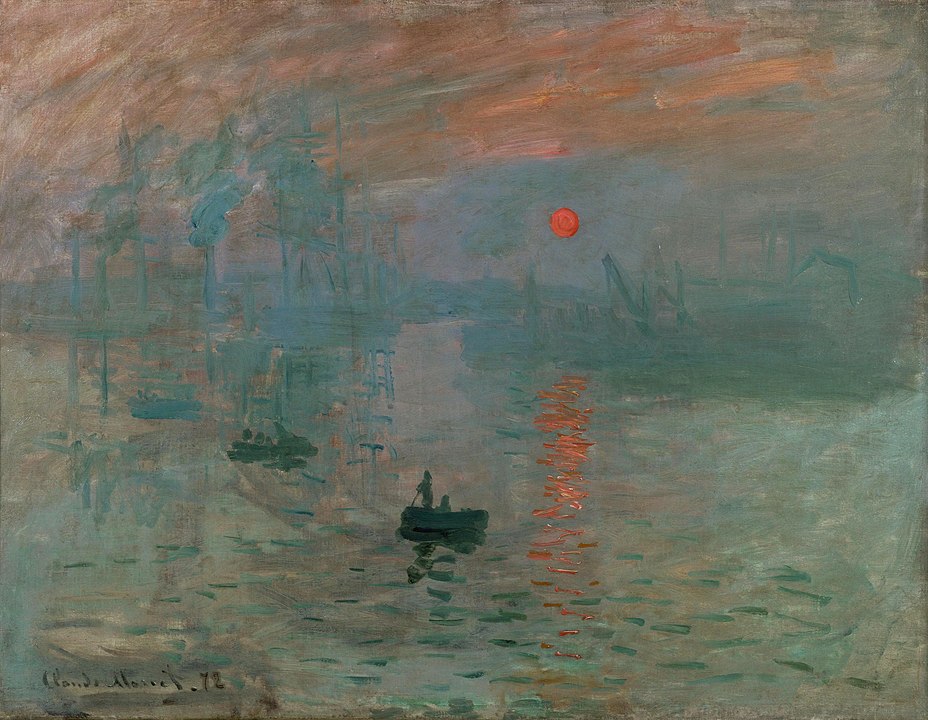

1870年代には、印象派と呼ばれる一群の作家が出現し、保守的なサロンに反発した。この新たなムーブメントの主導的な作家クロード・モネの功績は、モチーフとしての対象ではなく、目の前で起きている色彩の現象にフォーカスしたことだ。彼の《印象・日の出》(1872、図19)35に描かれた太陽は、われわれには煌めいて視えるが、実は背景となる空と同じ明度で描かれているために、脳内で明度を見る部位と、色相を見る部位がコンフリクトを起こしているために、またたいて見えるのであるといった研究が認知科学分野で出てきている。モネはこの機能を脳科学者が分析するより以前に発見し絵画の技法として使っていたのだ。

最後に言及されたセザンヌでは、重要なテーマはもはや「何を描くか」ではなく「どう描くか」だった。繰り返し描かれたモチーフであるサント・ヴィクトワール山は実際は特徴のない丘であり、描かれたキャンバスには生地がそのまま残された描き残しの部分がある。つまり、ルネサンス以来の奥行きを作り出すというイリュージョンとしての絵画を、マネと同様に破壊したということだ36。

以上のように、絵画は新たに登場した写真というテクノロジーとの対比のなかで、伝統的な技法に逆らい、現実を写し取る機能ではなく、私には世界がどのように見えるかという、個人(一市民)としての存在を表明するために機能し始める。

5. Pictureか、それともImageか?

カメラ・ルシーダ等のテクノロジーを使った絵画制作が実はルネサンス期から始まっていたとした場合、概念としての写真の発明はルネサンスからはじまっていたと言うこともできるだろう。つまり俗説である「写真が登場したから印象派が生まれた」は否定されることになる。すると写真とは何か?絵画と写真はどう違うのか?つまり「Pictureか、それともImageか?」という議論が起こるはずだ。

5.1 ベルティンクの『イメージ人類学』

最後に参照されたのはハンス・ベルティンク『イメージ人類学』37だ。ベルティンクは、イメージがメディアを経由して支持体に定着されるという美学美術史学におけるとらえ方では、イメージの歴史の一面のみしか理解し得ないとして、イメージはその支持体を超え鑑賞者の身体にコピーされるものだという説を提唱したという。イメージは、見る人に受け入れられて社会的な意味を持つようになる…つまり文化史的なアプローチによるイメージの歴史のとらえ直しが必要だというのである。重要なキーワードは「イメージ」「メディア」「身体」であり、イメージはそれらが相互に関連し合うことで存在する38。

『イメージ人類学』の上記キーワード間の関係を手がかりにすることで、これまで見てきた絵画の歴史に対するオルタナティブな見方ができるようになる。例えば「額縁は、視線の統一によって、世界の知覚を自由に支配しているかのような幻想を観者に与え、主体はそうした視覚像を前にすると世界に対して優位にたっているように感じる」39という一文は、ファン・エイク兄弟《ヘントの祭壇画》の街を見下ろす支配者の視点を思い起こさせる。「絵は、観者の身体が世界に投げかける標準的なまなざしを模写することになったのだ。それは身体のメディアではなく、まなざしのメディアであったので、近世のイメージ概念の基本となった。絵画は、活版印刷とは別の意味で、単に芸術の分野に限らない西洋文化自体の主導的メディアとなったのである。」40という箇所には、絵画が「標準的」な、つまり共有された一定の見方と、視覚的な「読み方」を前提とする「メディア」として機能してきたことが示される。「写真は、まなざしのメディアではなく、まなざしはカメラに取って代わられた。」41という箇所では、まなざしのメディアは絵画の作法を引き継ぐのではなく、むしろまなざしを自動化したことが示され「写真は、むしろ身体のメディアで、消え去ることのない、身体の真正な影を生み出すのだ。ただし、この影はすべてのイメージ同様、時間とともに身体から切り離される。」42という箇所では影と身体がはっきりと「メディア」に関連づけられている。

5.2 Pictureというメタ・メディア

写真家や映画関係者は、撮影したばかりの写真や動画を評価する時、「素晴らしいイメージ」といった評価ではなく「良い絵ですね」とか、「It’s a great picture.」といった言い方をする。実際「映画」のことをMotion Pictureということもあり、17世紀のカラヴァッジョやジョルジュ・ラトゥールの絵画が、ハリウッド映画の撮影監督たちによって徹底的に研究され、お手本となっているという現実もある。こういった場面のpictureという単語は物理的な絵ではなく、象徴としての絵画を指している。イメージはカメラによって自動的に生成される。しかしそれを絵(picture)にするのは人間だという意味だ。写真家や映画の撮影監督や技術者たちは、機械的に撮ったイメージを人間にとって意味のあるpictureに変える。これはルネサンス絵画の画像生成の構造と同じだ。キャンバスや絵の具というイメージの支持体としてのメディウムとpictureが合体することで、絵画が誕生する。つまりpictureという概念は、イメージの意味を媒介するメタ・メディアである、ということが今回の結論だ。

6. 総論:メタ・メディアとしての機能の開拓

絵画に代わって、写真や映画という技術的メディアがイメージの生成を担うようになり、ルネサンス期において絵画が世界に対して果たした役割が、印刷や映画に代替されるようになった。新たに出現するメディアが次々と過去の意味(=物語など)を破壊し、乗り越えてゆくのを見て、現代の画家は技術への強い排除の姿勢を示すようになったのだろう。しかしながら新たなメディアに根気強く向き合い、そのメタ・メディアとしての機能を開拓して、あらたな意味を紡ぐことこそ、新しいアーティストの重要な仕事ではないだろうか。このことが本レクチャーの最後に付け加えられた。

7. 最後に

今回のMeetupでは、冒頭に述べた通り、各時代における絵画の機能とそれを支えている「技術」や「展示(=体験)空間」の構成方法、そしてこれらの配置を抽象的なレベルで把握する「メディア」の視点から絵画史が話された。その際(1)光学というテクノロジー(ホックニー)、そして(2)個別テクノロジーを超えた人間・メディア・イメージの関わりの包括的な議論(ベルティンク)というふたつの視点に重点が置かれた。そして最後に「絵画」ではなく「メタ・メディア」つまり個別具体的なメディアの特性を超えて意味を媒介するpictureという考えが提案されたが、私としては、絵画史の語りとしてもメディアアート論としても挑戦的だと思う。(ちなみに前回の哲学の議論においても、テクノロジーからメディアそしてメディアと関連する身体へと、視点を移して論じた。)また絵画の機能・効果とその実現のための展示の形態についても多くの言及があった。ベルティンクがいうように、メディアは鑑賞者側の知覚の働き抜きに考えられないし、それは展示の形態とも関連する。これらのトピックは次回のテーマ「鑑賞と関与」にも継承されるだろう。

さて、個人的にはこの内容が美術史、メディアアート、サイエンスといった様々な領域に認知されたら、どのような反応が引き起こされるのか大変に興味がある。もしかしたらメディアアートの領域では、すでに伝統的な美術と異なる価値基準があるため、そこに接続する必要はない、と考えられるかもしれない。伝統的な美術の領域では「技術」というテーマでは美術展や収集のロジックが成立しづらいと考えられたり、あるいは全面的に否定されるかもしれない。ただこのMeetupが開いた議論がどこか、例えば既存の領域間に中間的なコミュニティを生んで、そこで発展するとしたら面白いのではないだろうか。

注釈

- エルンスト・H・ゴンブリッチ『美術の物語』天野衛、大西広、奥野皐、桐山宣雄、長谷川摂子、長谷川宏、林道郎、宮腰直人 訳、河出書房新社、2019

- 複数の動物の絵の幅はおよそ1.2~1.7mで、また雌鹿の絵は2mにも及ぶ。https://www.bradshawfoundation.com/spain/altamira/index.php

- シャンティイ城ウェブサイト内作品ページ https://chateaudechantilly.fr/en/collection/the-tres-riches-heures-du-duc-de-berry/

- Camposanto Monumentale di Pisa https://en.wikipedia.org/wiki/Camposanto_Monumentale_di_Pisa ※参考のWikipedia

- Museo della Sindoneウェブサイト内の解説ページ https://sindone.it/museo/en/linen_sheet/

- 例えば次の資料。Icon of the Virgin and Child, Hodegetria variant, (Byzantine or Crusader 13C https://www.metmuseum.org/art/collection/search/831188

- ウフィッツィ美術館のウェブサイト内作品ページ https://www.uffizi.it/en/artworks/virgin-and-child-enthroned-surrounded-by-angels-and-saints-ognissanti-maesta

- サンタ・マリア・ノヴェッラ教会ウェブサイト内作品ページ https://www.smn.it/en/artworks/masaccios-holy-trinity/

- ウフィッツィ美術館のウェブサイト内作品ページ https://www.uffizi.it/en/artworks/annunciation

- Matt Ancell, Leonardo’s Annunciation in perspective, Brigham Young University https://uva.theopenscholar.com/neh-institute/leonardos-annunciation-perspective

「主は尊い、生きた石」銀座教会 https://www.ginza-church.com/bell/10012/ - サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院ウェブサイト内作品ページ https://cenacolovinciano.org/en/museum/the-works/the-last-supper-leonardo-da-vinci-1452-1519/

- ヴァチカン美術館ウェブサイト内作品ページ https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/stanza-della-segnatura/scuola-di-atene.html

- サンタ・マリア・デル・カルミネ教会(フィレンツェ)ブランカッチ礼拝堂内のフレスコ画

- ルネサンス期には遠近法と並び陰影法も、絵画の技術として発達した。

- デイヴィッド・ホックニー『秘密の知識』木下哲夫 訳、青幻社、2006年、pp.186-187

- 藤幡正樹《Portray the Silhouette》2006 https://www.youtube.com/watch?v=_k-basMRCkA

- デビッド・マー『ビジョン : 視覚の計算理論と脳内表現』乾敏郎/安藤広志 訳、産業図書、1987年

- ホックニー、前掲書、p.67

またレクチャー後の質疑で、カメラ・ルシーダと、写真機の前身とされるカメラ・オブスクラの比較があった。両方とも描画に使われていたと言われている。藤幡は後者を遠近法的と捉えるのに対し、前者を転写が可能な近視眼的な作業を要する道具だという。質問者との議論の中でカメラ・オブスクラ=遠近法=ratioとカメラ・ルシーダ=近視眼的=手仕事(フォトショップ)が対比された。 - ホックニー、前掲書、pp. 22-23

- 「顕微鏡の歴史」日本顕微鏡工業会 https://microscope.jp/history/03.html

- 聖バーフ大聖堂ウェブサイト内作品ページ https://www.sintbaafskathedraal.be/en/history/the-ghent-altarpiece/

- グダニスク国立美術館ウェブサイト内作品ページ http://sadostateczny.mng.gda.pl/

- ルーアン美術館ウェブサイト内作品ページ https://mbarouen.fr/en/oeuvres/the-virgin-among-the-virgins

- アムステルダム国立美術館ウェブサイト内作品ページ https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/johannes-vermeer/objects#/SK-A-2344,0

- ナショナル・ギャラリー(ロンドン)ウェブサイト内作品ページ https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/michelangelo-merisi-da-caravaggio-the-supper-at-emmaus

- スコットランド国立美術館ウェブサイト内作品ページ https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/artists/diego-vel%C3%A1zquez

- 註18参照。また以下リンクなどを参照。ジェン・ストロングイン「カメラ・オブスクラとは」ケンコー・トキナー https://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/lens/lensbaby/whatisameraobscura_202111.html

- ルーブル美術館ウェブサイト内作品ページ https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010065872

- オルセー美術館ウェブサイト内作品ページ https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/un-enterrement-ornans-924

- ルーブル美術館ウェブサイト内作品ページ https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010065566

- オルセー美術館ウェブサイト内作品ページ https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/olympia-712

- ここで藤幡はパリの3つの国立美術館は、ルーブル→古代から18世紀まで、オルセー→19世紀、ポンピドー・センター→20世紀以降と時代毎におおよその収蔵区分を設けていることに触れた。(本節の4点の絵画のうち、現在はクールベとマネはオルセー蔵、ドラクロワとアングルはルーブル蔵。)

また藤幡は、オルセー美術館が19世紀美術の一環として写真を収蔵したことは、美術業界のポリティクスに大きな影響を与えたと指摘した。 - コートルード美術館蔵 https://courtauld.ac.uk/highlights/a-bar-at-the-folies-bergere/

- フーコーによる1967-1971年の連続講義が『マネの絵画』としてまとまっている。

- マルモッタン・モネ美術館ウェブサイト内作品ページ https://www.marmottan.fr/notice/4014/

- 例えば《Mont Sainte-Victoire with Large Pine》(c.1887)、コートルード美術館ウェブサイト内の解説 https://courtauld.ac.uk/highlights/montagne-sainte-victoire-with-large-pine/

- ハンス・ベルティンク『イメージ人類学』仲間裕子 訳、平凡社、2014

- ベルティンクの「イメージ」「メディア」「身体」は次のように説明される。イメージは象徴的統一体であり、内的・外的イメージの両方を指す。イメージは知覚以上のもので、個人あるいは集団による象徴化の結果として生まれる。支持体メディアはイメージの仮想的身体と捉えられる。次に身体による知覚はメディアによって刻印を受けまた変容することから、両者間にアナロジーが生まれる。我々はメディアをモデルにして知覚や自らの身体の外化を行う。(前掲書、pp24-.26)

- 前掲書、p.64

- 前掲書、p.65

- 前掲書、p.65

- 前掲書、p.65