CCBTのワークショップ「ひらめく☆道場」では、ファブリケーション機器の活用や、電子工作やプログラミング、デザインの実践など、デジタル技術による創作を学ぶプログラムを開催しています。

「おうちで!ひらめく☆道場」は、ワークショップの内容を共有し、デジタルクリエイティブの基礎となる知識と実践を気軽に学び・実践いただくための体験ガイドです。自宅や教室などいろいろな場所ででこの体験ガイドを実践してみてください。

「音を探しに出掛けよう!」では、普段は何気なく耳にしている音に注目し、自分だけの音を集めてコレクションを作り、身の回りにある音や空間の響きについて学びます。

目には見えない音の世界の扉を開いて探検を始めるファースト・ステップです。

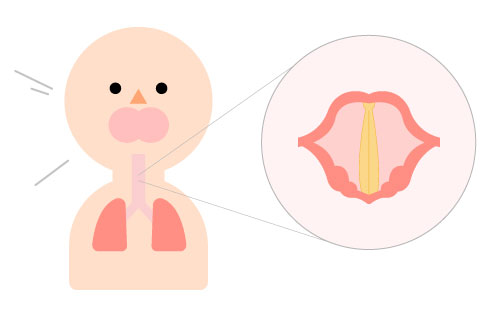

音って、なんだろう?

音の正体、それは振動! 振動が物や空気を伝わって耳に届きます。そして振動が電気信号になって神経を通り脳に伝達されます。最後に脳がその電気信号を〈音〉として認識します。振動から電気に、電気から音に。音が聞こえる直前に、振動が音に変化します。これが音の世界を探検するための最初の手掛かりです!

用意するもの

・叩いて音を出すためのバチになるもの(スプーンなど)

あると良いもの

・スマートフォンなど音が録音できるもの

チャレンジ1:なんの音か当てられるかな?

スマートフォンのマイクを使って、身のまわりの音を採集してみました。下のボタンをクリックすると音が流れます。なんの音か想像してみましょう!

なんの音か、わかりましたか?

たたいたり、ひっかいたりして音を出しているものもあります。どうやってその音が出ているのかを想像してみると、答えがわかるかもしれません。想像できたら、下の写真から答えを探してみましょう!

《答え》

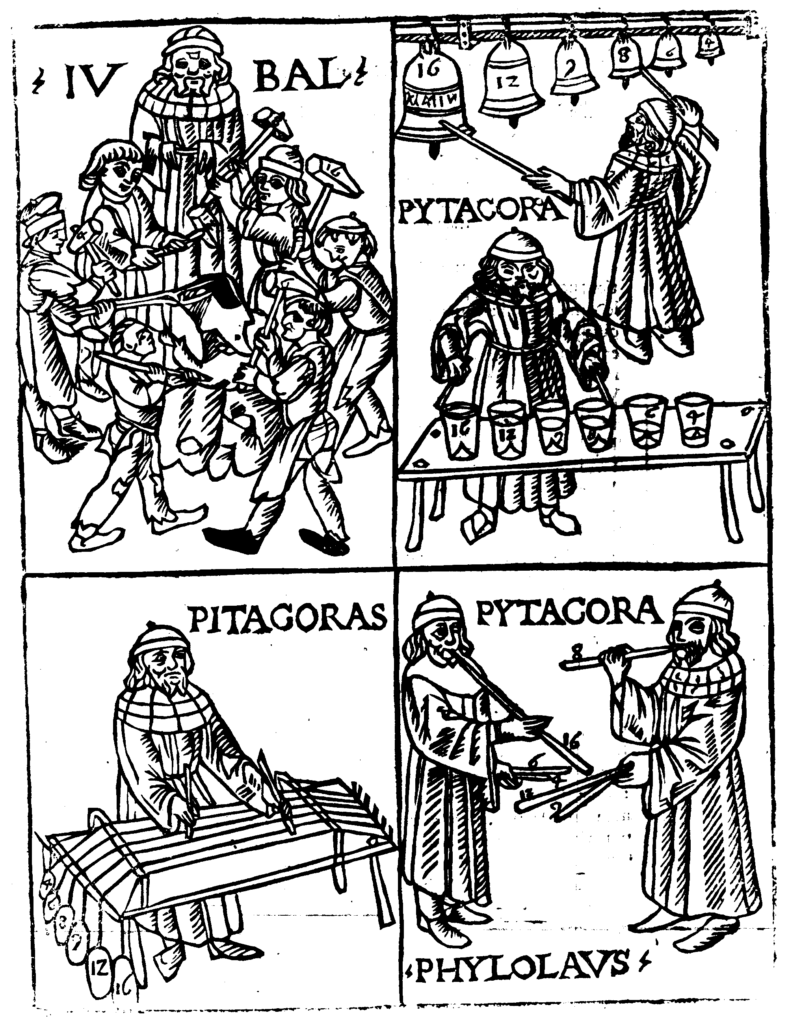

ピタゴラス(紀元前6世紀ごろ)──音の研究をした古代ギリシアの数学者

絵をじっくり見てみていると、棒状のもので何かをみんなでたたいたり、吹いてみたりしているように見えます。

音程を研究するピタゴラス

左上:重さの違うハンマー 右上:大きさの違う鐘、水量の違うコップ 左下:重さの違うおもりを吊った弦 右下:大きさの違う笛

チャレンジ2:身のまわりのもので音を出そう!

身のまわりで面白い音がするものを探してみましょう!

身のまわりには、電子レンジのように常に音を出すものもあれば、たたいたりひっかいたりすることで音が出るものもあります。スプーンのお腹の部分でテーブルをやさしくたたくと、どんな音がするでしょう? 同じテーブルでも、場所によっていろんな音がします。テーブルの真ん中と端っこ、脚、木の部分、金属の部分。意外な音やお気に入りの音の出し方を探してみよう。力が入りすぎると壊したり傷をつけたりしてしまうので、気をつけながら、いろいろなものの音を聞いてみましょう。

音は見えないものを教えてくれる

ハンマーでたたいたときの音で、大きなチーズの塊の中身に空洞ができていないかを検査しています。このような打音検査は、ほかにもトンネルなどのコンクリートに亀裂ができていないかを探すときなどにも行われます。

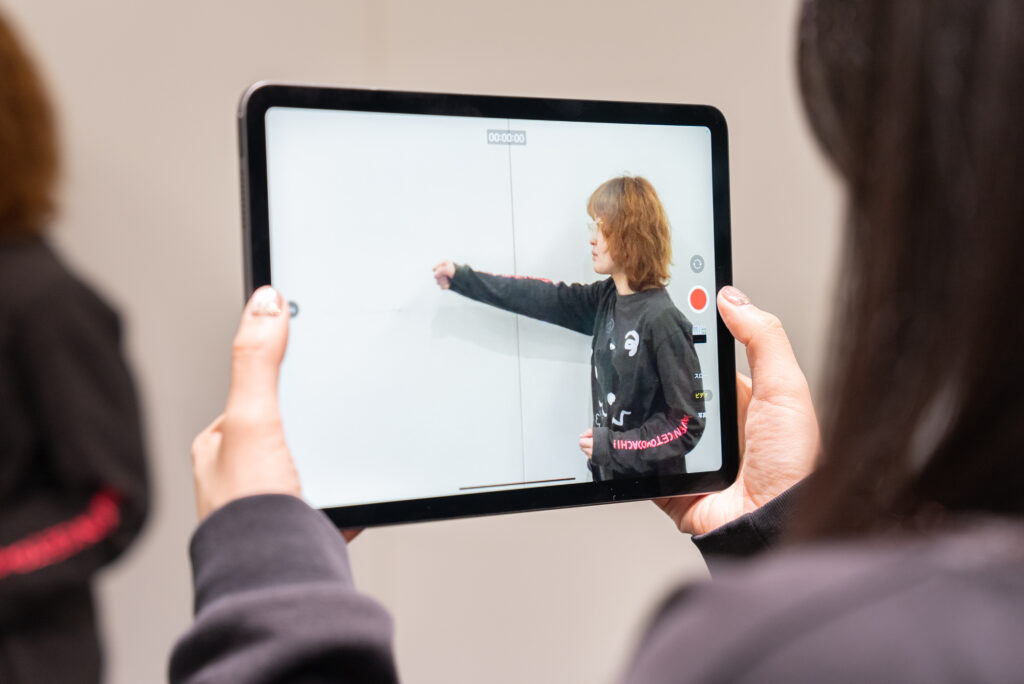

チャレンジ3:見つけた音を録音しよう!

見つけた音をパソコンやスマートフォンなどのマイクで録音します。

「ひらめく☆サンプラー」を使うと、パソコンやスマートフォンなどの画面上で録音、再生、ループなどができます。

マイクのボタンを押すと録音ができます。録音できたら、静かな場所でもういちどボタンを押して再生してみましょう。

思ったとおりに録音できましたか? 見つけた音をたくさん録音して、自分だけの音のコレクションを作ろう!

マイクとスピーカーはいつ発明された?

マイクとスピーカーは、ある装置のためにほぼ同時に発明されました。それは電話です。1800年代後半からさまざまな発明家が、離れた場所に音を伝えるために音を微弱な電気に変換して(マイク)、その電気をまた音に戻す(スピーカー)技術を開発しました。さらに1900年代以降に真空管などの微弱な電気を増幅する技術によって、大きな音を出せるラウド・スピーカーが登場します。

電話が発明される前の音声装置

《声》

《楽器》

《糸電話 / 伝声管》

チャレンジ4:音で遊ぼう!

コレクションした音をほかの人に聞いてもらって何の音か当ててもらうクイズを出したり、「ひらめく☆サンプラー」を楽器のように使ったりすることもできます。コレクションの仕方もたくさんの工夫ができます。音とマイクの距離を変えてみたり、スマートフォンのマイクとスピーカーではなく、マイク付きイヤホンを使って録音や再生をしたりすると、どのように聞こえるでしょうか?

身のまわりから、お気に入りの音や嫌いな音、面白い音、変な音…‥、たくさんの音を探して、自分だけのコレクションを作成して、音の世界への探検を始めましょう。

遊び方の例

「集めた音を当ててみよう!クイズ」

録音された音がどこで録音されたものなのか、想像して当ててみよう!

1. 集めた音の中から、1つ選ぼう。

2. クイズシートを参考にして、再生した音がどこで録音したものなのかを予想してみよう。

3. 予想があっているのか答え合わせしてみよう!

音を記録/再現する

音は目に見えなく、形がないため、同じ音をもういちど聞いたり、思い出したりするためには、音を記録する必要があります。音の記録に古くから使われてきたのは、口伝えや文字です。音楽に特化したものだと、楽譜も音の記録です。そして1800年代後半、音の正体である振動そのものを記録・再生する装置として蓄音機(フォノグラフ)が登場し、アナログ・レコードに受け継がれます。1900年代から現在に至るまで、さまざまな技術革新を経ながら、振動を電気に変換することで、よりコンパクトで扱いやすい音の記録が実現されてきました。「ひらめく☆サンプラー」も、音の振動をデジタル信号に変換して記録しています。

音の世界を深掘り!

Webコラム『蠱惑の楽器たち』──楽器メーカーで楽器開発していた「あちゃぴー」さんによる音や楽器の歴史や仕組みについてのコラム集。

https://www.soundhouse.co.jp/contents/column/?mode=list&author=229

ドキュメンタリー『サウンド・ブレイキング レコーディングの神秘』──1960年代から現在までに録音スタジオで起きた革新を、八つのテーマで振り返る音楽歴史ドキュメンタリー・シリーズ。 動画配信サービスなどでも見ることができます。

【開催概要】

ひらめく☆道場 サウンドデザイン入門:マイクとスピーカーで音の世界を探検しよう!

「ひらめく☆道場」では、ファブリケーション機器を使ったり、電子工作やプログラミング、デザインなどさまざまな創作活動に挑戦したりするなど、テクノロジーを使って何ができるのか、テクノロジーとの出会いから活用・表現方法までを学びながら、実際に手を動かし、制作に取り組むようなワークショップを開催しています。

「サウンドデザイン入門」は、マイクとスピーカーを使った三つのワークを通して、音についての意識を高め、理解を深めるワークショップです。ワークの合間には、なぜ音が聞こえるのか、耳の機能やマイクとスピーカーの仕組みについてのレクチャーも行いました。

ワークショップの流れ

1 録音された音の場所を探す【この音はなんの音?】

2 音の原理についての説明

3 クラドニ図形をつくる【音で図形を描こう】

4 マイクとスピーカーについての説明

5 音の響きについて試す【 音の響きを実感しよう】

【この音はなんの音?】

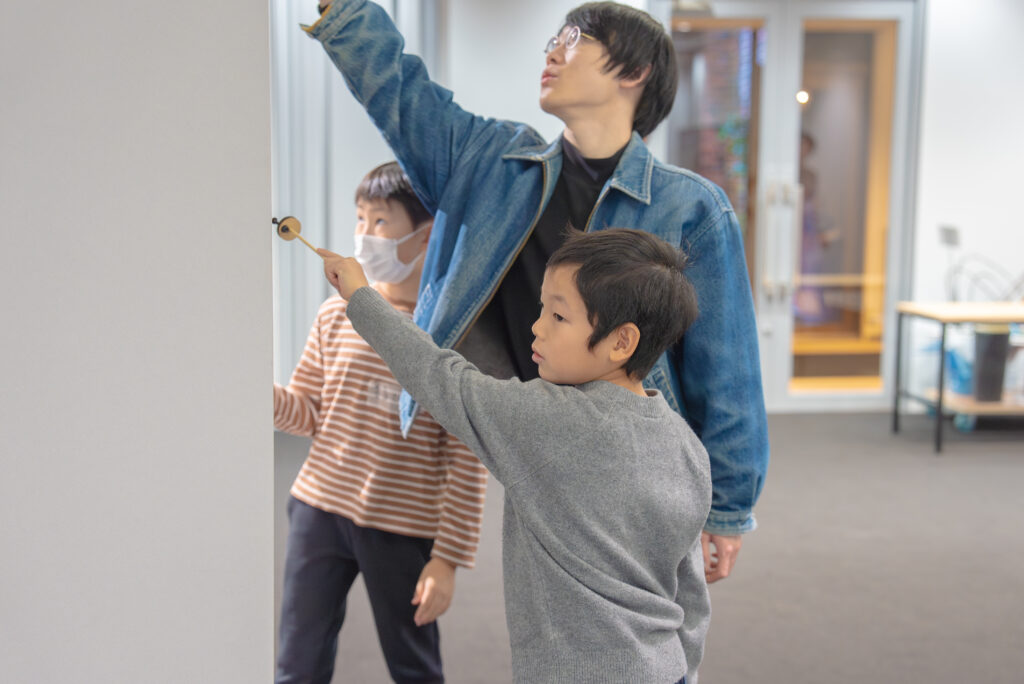

スマートフォンで録音された音を聞き、CCBTのどこで録音されたものなのかを探します。木製と金属製の部分がある、特製のバチを使って館内のさまざまなものをやさしくたたきながら音を探します。その場所で直接耳にする音と、スマートフォンのスピーカーから再生されるそれぞれの音を聞き、違いがあるか、もし違いがあればなぜ違うのかを参加者と一緒に考えます。

【音で図形を描こう】

水や砂、塩などの粉末を用いて、音が振動であることを確かめます。数種類のスピーカーを使い、どの素材が図形をつくりやすいか、また、マイクにどのような音や声を入力するとより強く振動するかを考えます。スピーカーによっても振動の仕方が異なることを学びます。

【音の響きを実感しよう】

音が空間にどのように響いているのか、CCBTのいろいろな場所で手をたたき、その響きに耳をすませ、場所によってどのような違いがあるのかを聴き比べます。また、音の響きを抑制する特殊なパネルでできた部屋の中と外で音空間の違いを体感します。

ワークショップ概要

所要時間 2時間

参加人数 各回6名

対象年齢 小学4年生以上

講師 木村悠介(CCBTテクニカルスタッフ/演出家、パフォーマー)