シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]では、大学や研究機関との協働事業として、アートやデザイン、テクノロジー分野の学術研究を活用して、都立文化施設における新しい鑑賞体験や情報保障支援等の開発に取り組んでいます。さまざまな身体的特徴や文化的背景、考えを持つ人々の協働を通じて新しい芸術文化の楽しみ方を探求しています。

そのうちの1つである「情報保障支援調査研究プロジェクト」は、国立大学法人筑波技術大学と協働し、インクルーシブ・デザインによる新しい情報保障支援策の開発を目指すプロジェクトです。デジタルファブリケーションを用いた新たな形態の情報保障支援策の検討など、テクノロジーを通じてこれまでと異なる新たな芸術文化の鑑賞・参加機会の提供し、誰もが芸術文化に触れ、参加できるような環境整備に寄与することを目指しています。

本レポートでは、プロジェクトメンバーのひとり、森敦史さんによる研究会の様子を紹介します。

第1回研究会

実施日:2023年6月21日(水曜日)

会場:CCBT

シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]は、アート×デジタルによる新たな鑑賞・表現の創出を目的とする大学・研究機関との協働事業を実施しています。その一環として展開する「Diversity &Inclusion」事業は、インクルーシブ・デザインの手法により、障害当事者や専門家のみならず、文化や言語、考え方の異なる人々が協働しながら、芸術文化の新しい楽しみ方を追求しています。今年度より開始した筑波技術大学との協働による触察模型製作プロジェクトもそのなかの1プロジェクトです。このプロジェクトは、3Dプリンターなどデジタルファブリケーション技術を用いて触察可能な模型を試作・触察可能な基準の検証を繰り返すことで、文化施設における新たな情報保障支援策と、よりユーザーに届くかたちでの情報発信を検討することを目的としたものです。CCBTからはデジタルテクノロジー通ずる専門ススタッフ、本学からは先天性盲ろう者であり、これまで文化施設の情報保障支援について調査をしてきた森が参加し、まずは「シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]」を題材に、ディスカッションを通じて触察模型の製作に挑戦します。

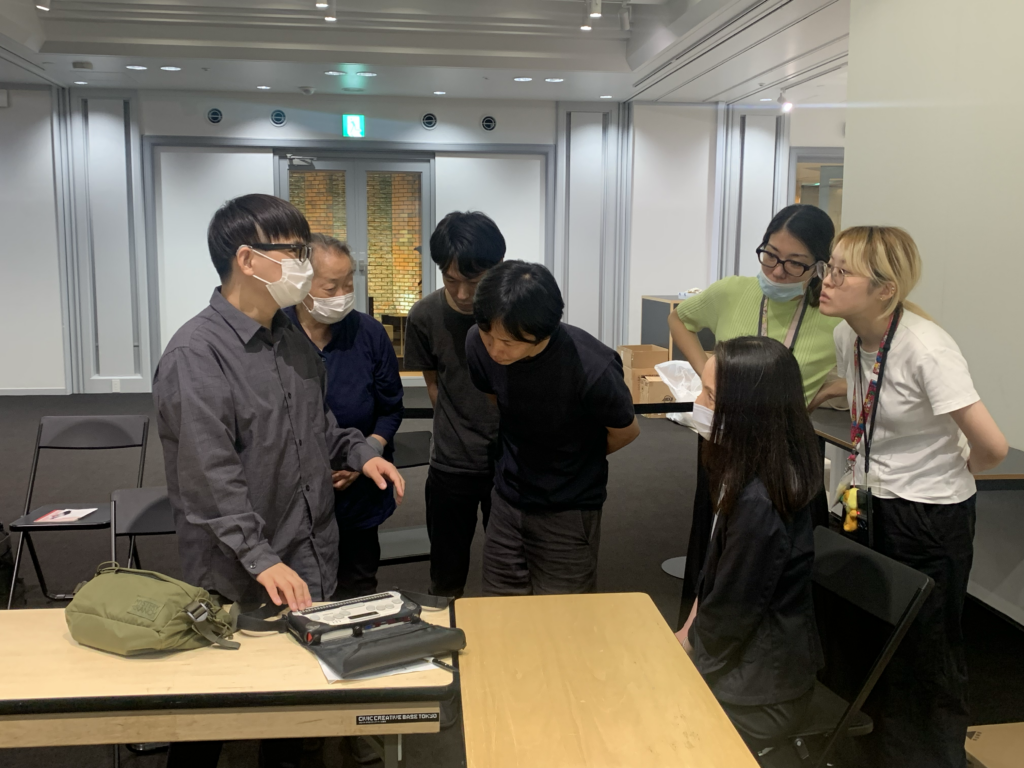

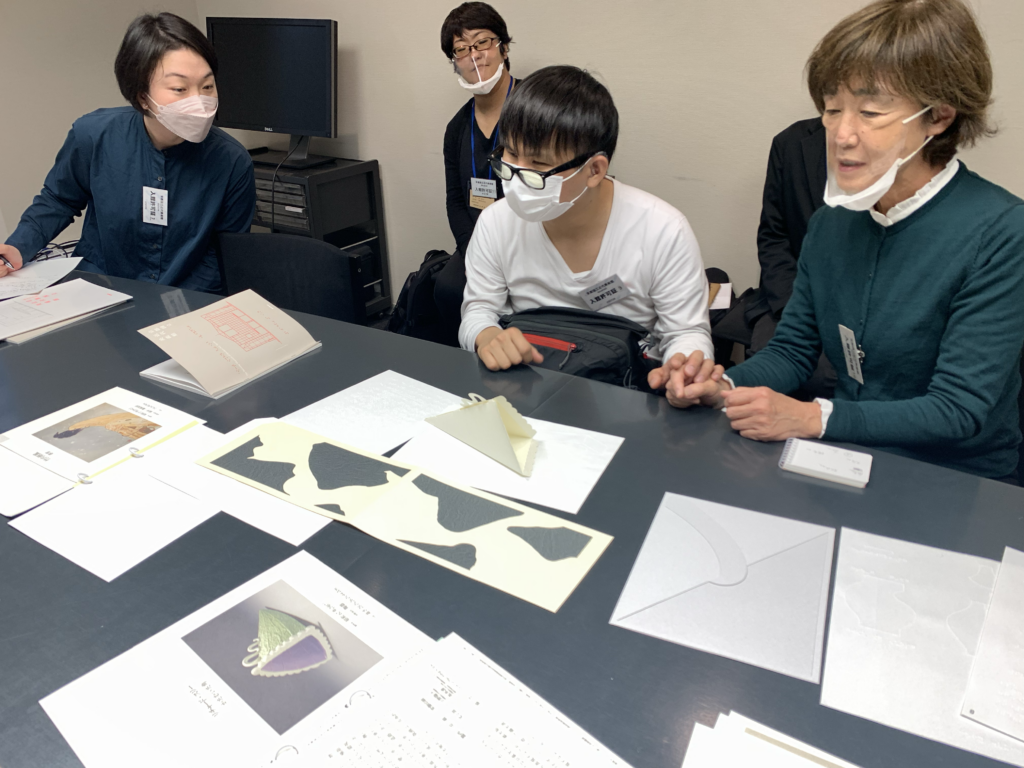

本プロジェクトを開始するにあたり、CCBTにおいて、6月21日 水曜日にキックオフ研究会を開催しました。研究会では、テクニカルスタッフ2名を含むCCBTのスタッフ6名の他、盲聾当事者である私を含む本学から2名が参加しました。なお、研究会開催に当たっては、盲ろう者向けに触手話通訳者、聴覚障害者向けに手話通訳者が配置されました。

第1回となる今回の研究会では、各スタッフより自己紹介とご自分の活動内容の紹介があった後に、CCBTのスタッフより、本プロジェクトについてとCCBTの紹介をしました。

続いて、初めてCCBTを訪問した私が、CCBTの館内を見学する機会をいただきました。まず、入り口付近にある噴水の水に触るとともに、噴水の端から端まで歩きながら、噴水の大きさや水が流れる様子の説明を触手話で受けました。また、館内の壁等を触りながら、部屋の構造、館内の広さやレイアウトを確かめるとともに、天井やそれぞれの部屋のカラーの特徴、プロジェクトで使用する3Dプリンターの種類等を通訳者やスタッフに確認しました。

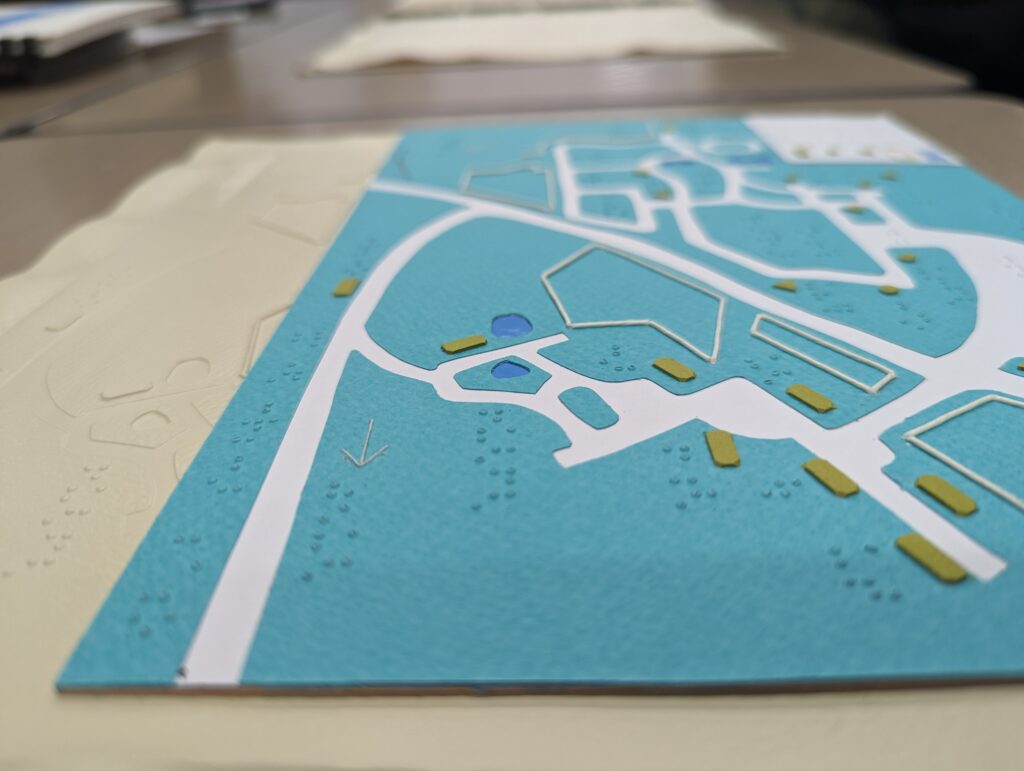

最後に、CCBTテクニカルスタッフが3Dプリンターにて制作した最寄駅からCCBTまでの地図を示した模型を触察し、触察に適した大きさ、触ったときのわかりやすさ、位置情報の表示方法、安全性等触察に関する意見を述べました。通常公共施設の入り口等に置かれている触地図は、道順等の平面的な情報しか得られないことから、私は今回の試作品を通して、道路周辺の建物の形や段差の有無等を理解するのに、立体的な模型の利用は適しているのではないかと考えました。

今後は、CCBTという場所の情報保障としてどんな触察模型がいいのかを考えることから始めていく予定です。CCBTは、文化施設の多くが1つの建物としてあることは異なり、東武ホテル渋谷の地下2階フロアにあります。このため、模型は建物全体のものがいいのか、フロアだけでいいのか、階段入り口部分もあったほうがいいのか、などを考える必要がありそうです。CCBTとして発信すべき情報がある一方、我々盲ろう者や視覚障害者が知りたい、知っておきたい、あるいは必要とする情報もあると考えられます。それら情報が過不足なく組み合わさった触察模型を目指して、今後研究会でのディスカッションを重ねていきたいです。

第2回研究会

実施日:2023年7月12日(水曜日)

会場:筑波技術大学

6月にCCBTで開催した研究会において、施設の触察模型を作成するにあたり、CCBTの施設以外に盲ろう者や視覚障害者が情報保障として必要な場所として、筑波技術大学春日キャンパスが検討されました。本学・筑波技術大学は視覚障害者と聴覚障害者のための高等教育機関であり、二つあるキャンパスのうち、春日キャンパスでは、主に視覚障害学生が学んでいます。従来から設置しているキャンパス内触地図に加えて、建物の構造やキャンパスの特徴を示した模型があれば、屋根などに触ったことのない視覚障害学生も利用するのではないかと考えたことから、そのような模型の有無や学生が必要とする情報を確認すべく、CCBTのスタッフに本学の教員である小林真教授と宮城愛美教授を訪ねに来ていただきました。

教員のお二人には触察模型の有無だけでなく、指導する立場での学生への模型定時の必要性等をお話いただきました。具体的には、本学には上記の建物の構造やキャンパスを示したような本格的な模型はありませんが、その理由として、教育という観点から、学生にも考えて学んでいただきたいというお考えがあることを教えていただきました。実際、触地図にも意図的に「ここに池がある」といった情報を表記しないことがあるそうです。また、特別な模型を製作しようとするとコストと時間がかかることから、紙や粘土等の市販品やおもちゃなどの既製品を教材にすることが多く、学生に模型を作成していただくこともあるとの説明をいただきました。

最後には、視覚障害者自身が、これまでに得た情報や経験を踏まえて、自分のイメージを粘土などで形にして、実物と異なる点を指摘してもらうという取り組みを含め、今後の研究会やイベントの内容についてのアドバイスをいただき、私にとってもCCBTのスタッフにとっても大変有意義のある時間となりました。

今回の研究会を通して、単に盲ろう者や視覚障害者に必要な情報を提供していくだけでなく、考えて学んでもらうこと、そのためにはヒントを与えることも、彼らにとって、物事への関心や意欲が高まるきっかけにもなるのではないかということを改めて考えさせられました。今回の先生方の意見を踏まえて、今後の研究会やイベントの内容を検討したいと思います。

調査研究① TOKYOみみカレッジ2023

実施日:2023年12月27日(水曜日)

会場:東京都庁第一本庁舎5階大会議場・都民ホール

本事業の一環として、12月27日に東京都庁で開催された「TOKYO みみカレッジ2023」を視察しました。TOKYOみみカレッジは、聴覚障害及び手話についての理解と関心を深め、手話人口の裾野を広げていくことを目的に、東京都と日本電気株式会社(NEC)の協働により実施されたイベントです。今回の視察訪問では、盲ろう当事者である森が会場にて展示された東京2025デフリンピック 大会エンブレムのモニュメントに実際に触り、大きさや素材など、触察に必要な情報の検証をしました。

大会エンブレムは筑波技術大学産業技術学部の学生が制作したデザインで、触ってわかるモニュメントは2023年11月に開催された『みるカフェ』(※)に向けて、障がいの有無に関わらず、誰もがデフリンピックエンブレムを身近に感じられるよう、作成されました。

当事業では触察模型製作プロジェクトを実施しており、盲ろう者を含む視覚障害者が触察をする際に必要とする情報や基準を明らかにするために、触察に適した大きさや形・素材であるか、点字の表記の有無、触察時の安全性(段差があるなどの危険個所がいか)などを確認しました。

大きさは成人が両手を広げて触れるようコンパクト(寸法:1,372mm × 1,100mm)になっているが、下部に触るためにはしゃがむ必要があり、台座の高さを調整する余地があると感じました。モニュメントは下地になる薄型のパネル上にラインが描かれていて、ラインは2cm幅のかまぼこ上になっていて、丸く浮き上がっていることから、手で触っても大変わかりやすく、素材も発泡材などによってつくられているため、触察に適していました。

また、モニュメントはエンブレムの模型としての役割だけでなく、フォトスポットとしての役割もあったため、モニュメントの両脇などのスペースにも余裕があり、安全な環境で触察を行うことができました。同様に当日は、障害者のみならず幅広い来場者がモニュメントの前に立ちどまり、見物や撮影を行う光景が見られ、エンブレムがより身近な存在であると感じられました。

一方、モニュメントの下部に「東京2025デフリンピック 大会」の文字が切り文字貼りで刻印されていますが、前述した通り、下部に触るためにはしゃがむ必要がありました。同様に、先天性視覚障害者が表記文字を理解するためには、点字も併記した方がわかりやすいのではないでしょうか。

以上のように、様々な角度での知見を得ることができましたが、森はさらにパネル上に描かれているラインを手で謎ってみて初めて、デザインは一筆書きのようになっていて、親指に桜の花弁が描かれていることに気がつきました。今回の体験を通じて、中を塗りつぶさず線だけで表現するデザインがあることを知りましたが、実際にそうした情報にたどり着くまでに時間がかかりました。そうしたことから、モニュメントを設置する際には、誰でも触れるようにすることだけでなく、点字や音声などでエンブレムの特徴に関する解説が行われることにより、美術館を含むデザインそのものを「見たことがない」ユーザーの世界が広がることを期待したいと思うようになりました。

今後盲ろう者や視覚障害者が触っても理解できる触察模型を制作するだけでなく、「見たことがない」情報、すなわち模型がどのような特徴であるかをどのように伝えるかも合わせて検討していく予定です。

*『みるカフェ』:原宿に期間限定でオープンしたコンセプトカフェ。2年後に日本ではじめて開催されるデフアスリートの国際スポーツ大会、デフリンピックに向けてさまざまな取組を行っている東京都が開催。音声言語を文字に変えて“見える”化する技術を活用し、きこえる・きこえないに関わらず、誰もが快適にコミュニケーションする体験を来場者に提供し、共生社会への理解を促すことを目的に実施された。

調査研究②日本点字図書館での触察本

実施日:2024年1月26日(金曜日)

会場:日本点字図書館

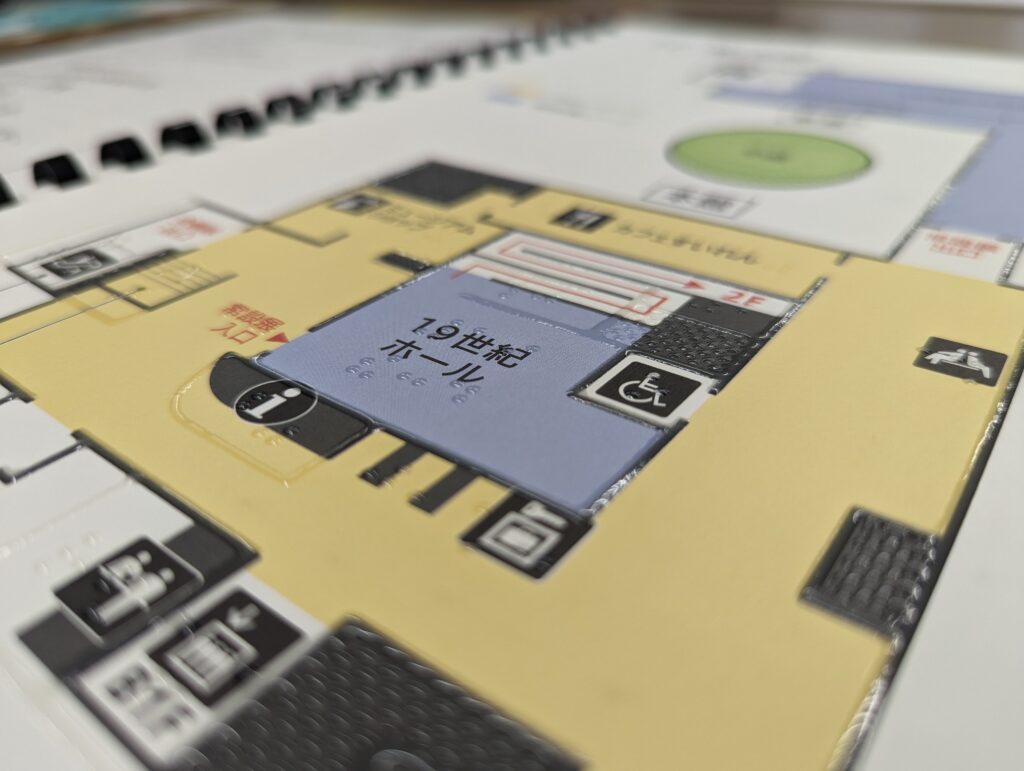

2023年度最後の調査として、日本点字図書館を訪問し、点字製作課に同図書館で制作されている触図の種類やそれぞれの需要について伺いました。日本点字図書館は、視覚障害者用図書館として日本最大の視聴覚障害者情報提供施設で、点字図書や録音図書を製作し、日本全国に貸し出しています。そのため、さまざまな形態の触察本を体験することができます。また、調査受入について相談したさい、公共施設等に設置される案内図や、触図付きのガイドブック等も体験できると返答をもらえたため、調査を行うことを決定しました。

触図とは手指で触ってわかる図や絵のことを指しますが、触図と一言で言っても、種類や作成方法は多岐にわたります。点字の教科書などによくある触ってわかる図や絵は、一般的な点字用紙を利用して点字用の突点で表したもので、点図と呼ばれます。この点図は、突点自体の大きさや高さがある程度統一されていることが特徴です。用紙自体も厚紙より薄く、複数枚印刷が可能なため、教科書や新聞のように文字中心の本に織り込む際に使用されていますが、立体的な表現が難しいという問題があります。そのため、同図書館を含む全国の視覚障害者向け団体や特別支援学校では、視覚障害者が触覚だけて図や絵の形を理解しやすいよう、多様な種類の触図を作成しています。

今回の調査では、様々な種類の触図を確認し、触察におけるわかりやすさを検証することを目的に、多様な方法で作成された地図や絵本などに触らせていただきながら、それぞれの作成方法や主な使用用途・状況などを質問し、丁寧に解説していただきました。たとえば、サーモフォーム、UV印刷などの方法で作成されたものは、真空成型になっているため、図や絵自体が盛り上がっていて、上からだけでなく、横から見ても形が理解できるなど、リアルに近い形になっています。特に質感については、「ざらざら」でも細かい(粗い)ざらざらや、岩のようなごついざらざらなど、凸凹感の違いが的確に表現されていて、触っても大変わかりやすいようになっていました。

また、貼り絵のように複数の紙や布などを重ねて台紙に貼って作成した絵本なども見せていただきましたが、これらは子どもが触っても大変わかりやすいように工夫されていました。中には、パズルのように触りながら遊べるようなものもあり、このようなものも美術館などに取り入れると視覚障害者も楽しめるのではないか?と思いつつ、私どもも思わず遊んでしまうような魅力的なものもありました。

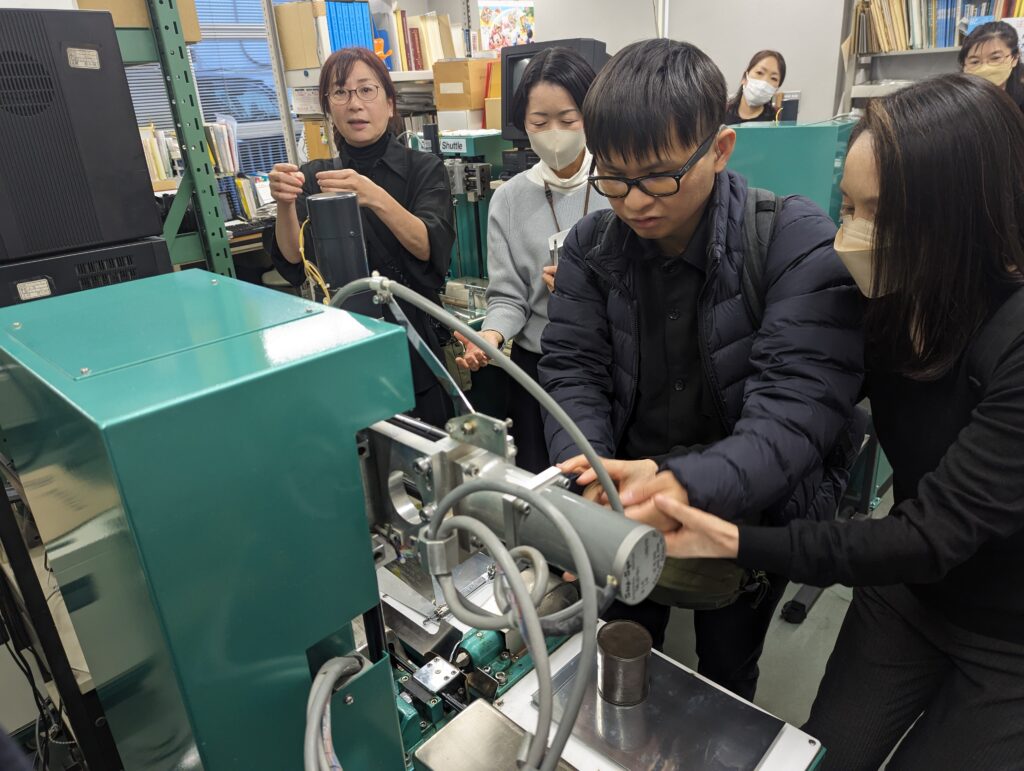

一方で、これらはオリジナリティが高いため、作成には手間がかかり、作成できる方が少ないという説明もあり、専用の機械と用紙があれば手軽に作れる方法として、立体コピーについても紹介していただきました。触図は模型のようにかさばることもなく、持ち運びができるという利点があります。今回お話を伺い、触図でも、素材、質感、凸凹感、線(ライン)の太さなどを表現できる方法もあることを学びました。

2024年度は、これまで得た触図に関する知識を踏まえながら、盲ろう者や視覚障害者が必要とする情報は何かを検討していきたいです。

調査報告会

実施日:2024年3月29日(金曜日)

会場:オンライン(Zoom)

2023年度最後の締めくくりとして、調査の報告会をオンラインで実施しました。本プロジェクトは今年度から正式に始まったものですが、そのプレ・プロジェクトとして、2022年度において文化施設における情報保障支援の調査をCCBTとともに実施してきました。そのため報告会では、2022年度の調査を振り返りつつ、今年度調査を踏まえ、視覚障害者や盲ろう者(以下、視覚障害者等)の情報保障支援としての課題と今後の展望について報告しました。

1. 2022年度の取り組み

2022年度は以下の項目について調査を行うとともに、これから盲ろう者を含む視覚障害者の施設訪問を想定したアクセシビリティの整備を検討する施設へ提案しました。併せて、展示物アクセシビリティの基準を明確にするため、「博物館等で触察を可能とするための基準試案」を日本語および英語論文として投稿・報告しました。ご興味・関心のある方は、レポートの最後にリンクを記載するので、そちらよりご確認ください。

1.美術館における情報アクセシビリティに関する提案の実施

調査対象:東京都写真美術館、東京都庭園美術館

調査における課題:

(1)移動アクセシビリティ

・施設までのアクセスルートの情報取得が困難(ホームページなどでの視覚障害者向けの道順の説明がない、介助者が同行していても施設までの導線における表示が不十分である等)

・館内図を示す触地図に関する情報が全体的に少ない(触地図がインフォメーションにあることの情報がどこにもない、館内図そのものの説明が少ないなど)

・自力で館内を歩くことが困難(点字ブロックが部屋の入り口まで行き届いていない、エレベーターや導線への点字の表示が不十分であるなど)

(2)基本情報のアクセシビリティ(主にホームページ)

・自力で得られる情報が少ない、または必要な情報の取得に時間を要する(ホームページで簡単に得られる情報がアクセスや入場料などに限られる、画像やイラストが多く点字や音声に変換されない例が多い、サイトの構造がシンプルになっていないために目的地にたどり着きにくい、バリアフリー情報が不十分であるなど)

(3)展示物のアクセシビリティ

・展示物についての知識(説明)を自力で得られる手段がない(点字や音声による説明パネルが存在しない、施設スタッフによるガイドの企画が少ないなど)

・展示物の大きさ・形・素材を知る手段がない(触れる展示物が少ないなど)

2022年度に調査を踏まえた主な提案:

(1) 移動のアクセシビリティ:入り口までの点字ブロック敷設、必要な場所への点字や音声による案内表示の貼付、施設スタッフによる障害者への声かけと必要な誘導の強化など

(2) 基本情報のアクセシビリティ:ホームページの見直し(文字のみで情報を伝える、構造をシンプルにして点字や音声を頼りに目的地を探しやすくするなど)

(3)展示物のアクセシビリティ:展示物ごとに点字・音声の説明パネルを設置、展示物に触れるようにするまたは模型などによる代替品を準備するなど

2.視覚障害者でも楽しめる美術館に関する調査

調査対象:京都国立近代美術館

調査項目と結果:

(1)移動アクセシビリティ

・ホームページでのアクセス情報の充実(施設入り口までの文字での道順の説明など)

・安心して入館できる方法の整備(入り口外のインターホンで職員を呼べる体制など)

(2)基本的情報のアクセシビリティ

・ホームページへの視覚障害者向けの説明の充実(何に触れるかの情報など)

・視覚障害者向けに美術館の楽しみ方をまとめた点字リーフレットの配布または貸出の実施

(3)展示物アクセシビリティ

・触れる展示物がどこにあるかの表示・案内(特に屋外彫刻の「股間の鳥=サドル」は両手で広げられるくらいのサイズで実際にまたぐこともできるとの案内あり)

・視覚障害者向けに触図などの触って楽しめるツールの準備

・盲学校の教員や専門家の意見や協力を得ての取り組み(視覚障害者が美術館を楽しめるようにすること)

3.視覚障害者の美術に対する意識と教育での取り組みに関するヒアリング

調査対象:筑波大学附属視覚特別支援学校(図工・社会科担当教員など)

ヒアリング項目と結果:

(1)物づくりに対する取り組み(図工の授業など)

・素晴らしい・美しいそのものの理解は難しく、授業では重要視されないが、子供は手触り、きもちいい、かたちなど、自分なりの美しさを追求することが多い。

・そのため、授業では子どもに作りながら手をうごかし、楽しさを味わってもらうことが中心になる。

(2)視覚障害児の美術環礁に対する意識と取り組み

・意識:先天性視覚障害児がほとんどであり、美術館は興味の対象外にある(小学部の段階で行ったことがある子供はいない)。

・取り組み:触れる企画展などがあれば授業として美術館に行く。図工通信などを通じて、保護者に触れる企画展などの情報を発信する。作家と交渉して作品を借りて、盲学校で触ってもらう機会を作る。授業内でも子供同士でお互いの作品を触り鑑賞する機会を作る。

・教育のポイント:触って観察してもらうこと、理解できない部分を言葉の説明で補うこと

(3)美術館に求める配慮について

・視覚障害者がひとりで行ってひとりで鑑賞することはほぼない。→だれかと来て、少し補助がある状態で楽しめるものを用意すると効果的。

・本物に触れさせられるとよいが、より実物に近いかたちの大きさ・素材感で表現していることを示す模型でもよい。

・触れるものを同じ場所(入り口の近くなど)に集めておくと、全体のイメージがつかみやすい。→特に広い施設は移動の軽減にもなる。

・情報発信の手段はウェブサイトが効果的。

以上が、2022年度の調査で明らかになったことです。ただし、移動やウェブサイトを中心とする基本情報のアクセシビリティは、すぐに変更できるものではありません。時間をかけて徐々に、あるいはウェブサイトを作り直す際に更新していくものです。(だからこそ、インクルーシブデザインという、企画段階から当事者を入れていくことが今後重要になってきます。)

そのため、2023年度は課題のなかでも、触れることができる補助的な展示物に注目し、視覚障害者等が、触図をはじめ「触ってわかるツール」で必要とする情報や形態を明らかにする調査を実施しました。またその最中、東京2025デフリンピックの大会エンブレムが発表されました。私が所属する筑波技術大学の学生がこのエンブレムをデザインしていること、またそのモニュメントが作成、お披露目されたため、調査と合わせて「博物館等で触察を可能とするための基準試案」の適合性を検証しました。

2. 2023年度の調査と報告

2023年度の調査は以下の通りです。調査の詳細については、上記レポートを参照ください。ここでは、調査結果を中心に報告します。

1.触図に関する調査

対象:筑波技術大学(春日キャンパス)、日本点字図書館

調査内容と結果:

(1)触図の主な種類

・点図:一般的な点字用紙を用いて、点字用の突点で図にしたもの。複数枚印刷が可能で、新聞、教科書、リーフレットなどに用いられる。

・盛り上がるタイプ(モフォームたと、UV印刷など):実際の形に合わせてうきあがるため、真空成型で上から見た形や横から見た形が再現できる。ざらざら、ツルツルなど質感を出せる方法もある。主に絵本などに使用されるが、作成に手間がかかる。

・手軽に作れるタイプ(立体コピーなど):原稿をカプセルペーパーにコピーし、専用現像機にとおすと浮き上がる。原稿にペンで書けば、ペンで書いた部分が浮き上がるため、盲学校などすぐに必要な場合に利用される。

・その他:貼り絵のように複数の紙や布などを重ねて台紙に貼って作った絵本などがある。オリジナリティが高いので、1部しか作成できない。

・固定式触図:金属などで作られた固定式の触図。駅や公共施設に設置されている構内図などによく用いられる。

(2)触図のメリット

・模型などと比較して持ち運びがしやすい。

・複数枚印刷が可能なものが多い。

・利用者の需要が高い(模型は大きすぎる、1回触察してしまうと不要なものになるなど)

以上を踏まえ、「触ってわかりやすい触図の基準」として下記を提案します。

1-2. 提案:「触ってわかりやすい触図の基準」(案)

・立体的に浮き上がっていること

・ざらざらやつるつるなどの質感による違いがあること

・点や線の大きさに違いがあること(特に地図は線の太さがあれば、大通りや路地の区別がしやすい)

・点字の表記があること(どこに何があるかの情報)

2.基準試案との適合性に関する検証

対象:東京2025デフリンピック 大会エンブレムの触ってわかるモニュメント(TOKYO みみカレッジ2023にて展示)

検証項目と結果:

・大きさ:成人が両手を広げて触れるようコンパクト(寸法:1,372mm × 1,100mm)になっているが、下部に触るためにしゃがむ必要がある。

・形:下地になる薄型のパネル上にラインが描かれていて、ラインは2cm幅のかまぼこ上になっていて、丸く浮き上がっていることから、手で触っても大変わかりやすくなっている。

・素材:発泡材などによってつくられているため、柔らかく触りやすい。

・触察時の安全性:フォトスポットとしても活用されているため、周りに障害物はなく、比較的広い環境で触察できる。

・文字による情報:下部に「東京2025デフリンピック大会」の文字が切り文字貼りで刻印されているのみで、点字の表記はない。

以上を踏まえ、提案するのは次のことです。

2-1. 提案

・エンブレムの特徴などの説明を示す点字・音声の説明パネルをモニュメント付近に設置する。

3. 明らかになった課題と今後の展望

以上を踏まえ、次の2点が課題として考えられます。

1. 情報提供の最適化:視覚障害者等へのアプローチ強化

2022年度に実施したヒアリングを通して、視覚障害者や盲ろう者に対して、博物館等に関する情報が十分に行き届いていないことが推察できた。たとえば、ホームページなどに「何に触れるか」を記載し、目立つ場所に表示するだけでも有効的な方法であるといえよう。

2. 文化施設における視覚障害者等アクセシビリティの改善に向けた検討

前述した「博物館等で触察を可能とするための基準試案」に基づいて検討した結果、博物館等の施設側の視覚障害者に対する知識がどれだけあるのかが、展示物アクセシビリティに影響を及ぼすのであろうということが考えられました。すなわち、施設としては触れる展示物を増やすということだけでなく、視覚障害者が触察を通して、どの程度情報を得られるか、安全に利用できるか、施設へのアクセスや館内での移動がしやすいか、幅広い方に利用できるだけの価値があるかなど、検討すべき事項は数えきれないほどあることが明らかになりました。

これらを踏まえて、今後「触察を可能とするための基準試案」に基づいた提案を行うとともに、基準試案に基づいた模型等を作成することを目指したいと考えます。合わせての模型等の利用における需要を高めるため、視覚障害者や盲ろう者への情報の周知のあり方についても検討したいです。

参考論文:

Mori Atsushi, Osugi Yutaka, 2023 “Proposal for Standards to Enable Tactile Observation in Museums, etc.,” DbI Review The Magazine of Deafblind International, No.69, pp. 28-32

森敦史, 大杉豊, 2023, 「博物館等で触察を可能とするための基準試案(日本語訳*)」『筑波技術大学テクノレポート』31号、pp. 24-27

プロジェクトについて

シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]の大学や研究機関との協働事業の一環として実施している「情報保障支援調査研究プロジェクト」は、インクルーシブ・デザインの手法により、障害当事者や専門家のみならず、文化や言語、考え方の異なる人々が協働しながら、芸術文化の新しい楽しみ方を追求するものです。

東京都歴史文化財団では、令和3年度より新しい情報保障支援の方法を文化施設に導入・実装化することを目指す調査研究を実施しきました。令和4年度は視覚に障害のある障害当事者を対象とした情報保障支援策に注目し、財団連携事業として、本部、東京都庭園美術館、東京都写真美術館の学芸スタッフとともに、盲ろうの専門家とともに調査を行ってきました。本プロジェクトは、この調査研究を引き継いだものです。

(参考:「Cultural Future Camp:インクルーシブ・デザインで新しい文化体験を共創する」(2021年、文化庁、公益財団法人東京都歴史文化財団)

CCBTと筑波技術大学、盲ろう当事者が協働し、情報保障支援として必要となる触察模型および触察素材を検討し、デジタルファブリケーションを用いた新たな開発に取り組みます。テクノロジーを通じてこれまでと異なる新たな芸術文化の鑑賞・参加機会の提供し、誰もが芸術文化に触れ、参加できるような環境整備に寄与することを目指します。

プロジェクトメンバー

情報保障支援調査:

森敦史(筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター 技術補佐員)

コミュニケーション支援(日本手話言語⇔日本語):

石川ありす

篠塚正行

コミュニケーション支援(日本語⇔触手話)

東京盲ろう者友の会

プログラム・ディレクター:

大杉豊(筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター教授/手話言語学、ろう者学)

伊藤隆之(シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]テクニカルディレクター)

協働先

国立大学法人筑波技術大学

聴覚・視覚に障害を持つ人を対象とした日本国内唯一の国立大学。なかでも、情報保障学を専門とする情報アクセシビリティ専攻では、聴覚視覚障害の諸特性、コミュニケーション技術、パソコンノートテイク・遠隔情報保障などの情報保障支援技術、アクセス支援技術やアクセス能力の開発、情報提供・支援体制の構築・整備・運用を追求している。同時に障害者支援の中核的な役割を担う専門家の育成を目指している。