2022年10月の開所から2023年度(2024年3月)までの約1年半にわたる活動をまとめた『CCBTアニュアル 2022–2023』を刊行しました。PDF版は、本ウェブサイト上で公開しています。本記事ではその一部、2023-2024年度のアート・インキュベーション・プログラムにおいてメンターを務めた宇川直宏氏へのインタビューを紹介します。

都市のエネルギーを再生する為に「スープが冷めない距離」に位置し合う物理拠点が果たす役割

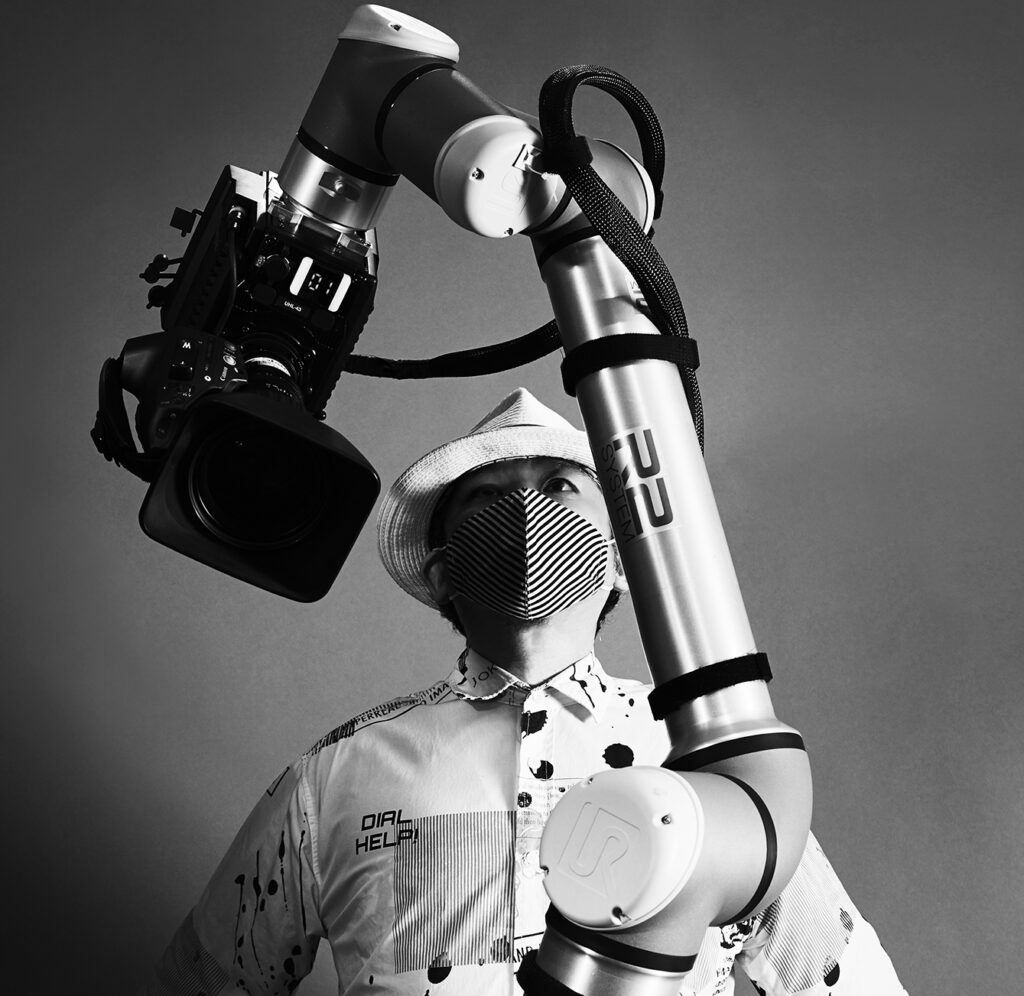

CCBTから徒歩数分の場所でライブストリーミング・チャンネルDOMMUNEを運営し、CCBTのアート・インキュベーション・プログラムでメンターも務める宇川直宏。CCBTとの密接なパートナーシップはアーティスト・フェローによる数々の作品やコラボレーション番組等のかたちで結実してきました。現代のテクノロジーを介してアートやメディアといった異なる領域を大胆に横断する特異なあり方を切り拓いてきた彼に、渋谷という街の変貌やメンターとしてのアーティスト支援、そしてアートを介して都市と市民を繋ぐビジョンについて話を伺いました。

スープが冷めない距離感で築く関係性

何かあった時に駆けつけられるちょうど良い距離感を「スープが冷めない距離」と言ったりしますが、メンターの依頼を引き受けるにあたっては、お互いに蓄積してきたアート&テクノロジーに関しての「一番出汁」を徒歩圏内で「お裾分け」し合えるような関係を築けるのでは、という思惑がありました。今ではCCBTの番組をDOMMUNEでやったり、逆に自分がメンターとして出向いてトークをしたりと自然な交流ができています。この距離が現在の関係を形づくる一つの重要な要素だと思っています。DOMMUNEとCCBTのある渋谷周辺は、レコード店やクラブが次々と閉店し、かつての「音楽の都市」としてのイメージはほとんどなくなってしまいました。その後、「SHIBUYA BIT VALLEY」と呼ばれる渋谷をシリコンバレーのようなIT拠点にする動きは、2019年のGoogle本社の渋谷への帰還で息を吹き返しました。一方で、コロナ禍以降のリモートワークの普及やXR的なリアリティの多様性が浸透し、身体的な体験や物理的な空間での表現の価値も復権しつつある。そんな時代だからこそ、「シビック・クリエイティブ」というコンセプトが有効になってくると思います。アートが市民と都市を繋ぐ役割を果たすことができるのであれば、渋谷PARCOの9階にスタジオを構える自分ができるアドバイスは無限にあると考えました。

渋谷がユースカルチャーのコアな震源地から、ファミリー向けの街へと変貌していく中で、CCBTが行っているテクノロジーやメディアを使ったアートに興味を持つ人々が年々増えていると感じています。例えばデジタルアートをフィーチャーしたイマーシブなミュージアムには家族連れや観光客が溢れていますよね。そういった「テクノロジーが前面に押し出された、地図のない遊園地的なアート」は文脈や言語や世代や年齢を超えて、体感として共有できる。勿論CCBTが扱っているアートは、もっと複雑な芸術表現に満ちています。とにかく現在の渋谷は、新しいフェーズに入っている。だからこそ「ビットバレー」を超えて、新たに「メディアアートの街」として生まれ変わるチャンスがあるとすら思います。そう考えると、CCBTのあり方は、現在の渋谷にフィットしている。80年代のポストモダンな渋谷に憧れ、90年代のエクストリームな渋谷に入り浸った僕らの世代からすると現在の渋谷には複雑な思いを抱えていますが、この角度からの再開発は全然アリだと思っています。一方で、アーティストや個人が「シビック・クリエイティブ」といった大げさな理念を掲げるのは難しい。東京都による公的なプロジェクトだからこそ、それを実現する力を持っているのではないかと思います。CCBTは単なるアートの発信拠点というだけではなく、市民とアーティストを繋げる相互伝達や情報交換のレイヤーやインプロビゼーションを提供する場という非常に重要な役割を果たしている。その独自性は、アーティスト以上に市民とアートの接続について深く考えているところです。アーティストはしばしば、自分の表現を優先して活動しますが、CCBTと我々メンターはその先にあるアートと市民とのコミュニケーションの重要性を理解している。アーティスト側もメンタリングの過程でそうした市民参加の可能性について気づくことが多々あります。

メンタリングプロセスが創作に果たす役割

メンターとしての役割はかなり長いです。京都芸術大学(旧・京都造形芸術大学)で2019年まで18年間教鞭をとっていたので教えることには慣れています。毎年新たな19歳〜20歳の学生たちを指導してきて、その年々で異なる若者の空気感に触れてきました。「ゆとり世代」が成人するタイミングで教える機会もあったし、「デジタルネイティブ世代」から「Z世代」に至るまで、常に若いアーティストたちと接してきました。彼らとは現在も仲が良くDOMMUNEの番組やほかのプロジェクトでも一緒に創作することがあります。多種多様なアーティストの活動を見てきているからこそ、どんな支援が必要か的確なアドバイスができると思っています。

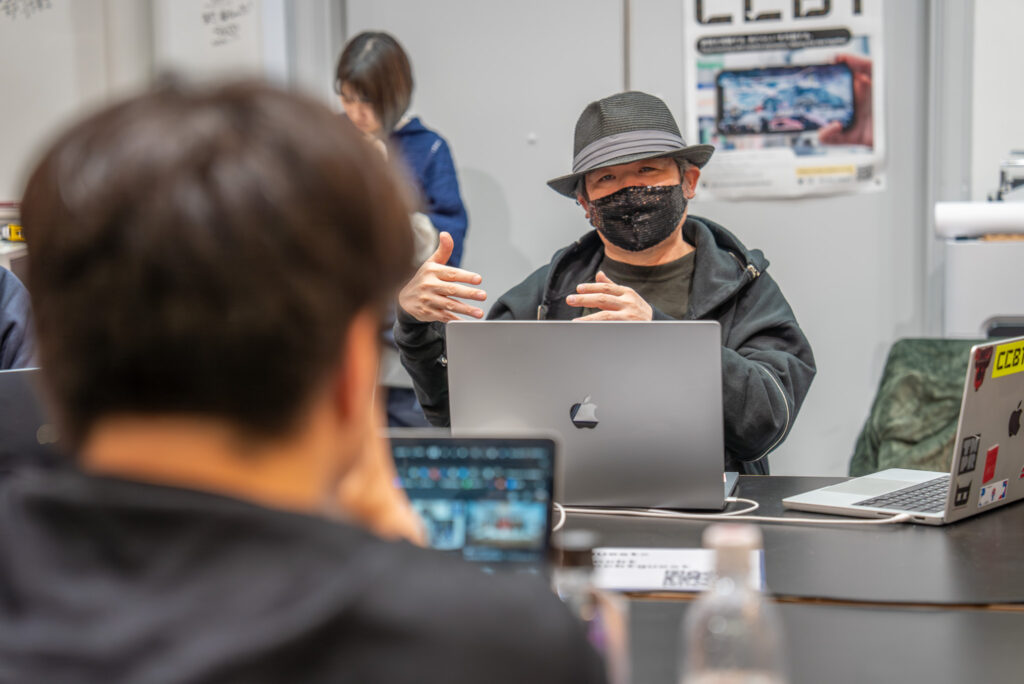

メディアアートは、デザイン的な部分が強く、何かの快楽を持ち帰る装置のような側面があります。特に没入系アートはカタルシスではなく、快楽を与える体験装置として機能している。「気持ちのよさ」はデザインできるはずで、そのデザインはコミュニケーションによってこそ形づくられていく。でも、カタルシスはデザインしづらい。そうした領域ではアドバイスはむしろ邪魔になるのです。必要以上のメンタリングをしないほうが純度の高い作品として導かれるなら野放しにしておいたほう方がいい。テクノロジーとメディアを用いる「シビック・クリエイティブ」を謳うCCBTには、前者のようにデザイン可能なプロジェクトが多い。なのでメンタリングの作業は、そうしたデザインのブラッシュアップに向けたコミュニケーションとして寄与することでもあります。

例えば、00年代半ばから表現の変遷を見続けているcontact Gonzoは、身体パフォーマンスを中心にしたアート・コレクティブですが、彼らがフェローとして最初に提出したアイデアは「皮膚を媒介としてコミュニケーションする」というプランでした。メンタリングの初期段階では、漠然と「皮膚」をどうやってデバイスにするかを考えていて、そこを軸に観客とどうコミュニケーションを取るかを探っていました。「銭湯で一緒に湯船に浸かって皮膚から温もりを共有し、そこから脱衣所に出て、扇風機からの風を感じながら皮膚が乾燥していく快感を共有する」、「雨が降って肌に直接感じる感覚、湿度、雨音、肌に触れる水のファーストインプレッションを取り入れる」などのアイデアを交換し、様々な角度からの検証、ディスカッションを経て、超低域が出力されるサブウーファーを使用したサウンドシステムを使った身体表現に行き着きました。そのアイデアの実現に向けて、超低域の音の振動によって鼓膜だけではなく眼球や脳や内臓を振動させるといった内容のアドバイスをしました。最終的に彼らが行ったパフォーマンスは、そこからまた少し違う次元に解き放たれた作品になりましたが、その展開もまた面白かったです。プロジェクトを進める中で「飛躍する瞬間」が訪れることもあります。例えば、TMPR(岩沢兄弟+堀川淳⼀郎+美⼭有+中⽥⼀会)のプロジェクトでは、AIと一緒に散歩するというテーマが、プロセスが進むにつれて、参加者の役割が散歩者から観測者に変わっていきました。最終的には「動点観測所」という観測のための拠点ができて、そこで観測員としての役割を果たす参加者の体験そのものが作品の一部になりました。こういう飛躍的な変化が、創作の中ではとても重要です。

ジェントリフィケーションに対抗するアートの可能性

渋谷の都市開発におけるジェントリフィケーションの問題は、東京だけに限った話ではなく、ニューヨークのSOHOやマンチェスターといったほかの都市でも同様です。こうした都市で活動する多くのアーティストやクリエイティブな人々が、街の個性や生々しいエネルギーが失われていく現象を嘆いています。例えば、ITバブルが起こった1999年から2000年、IT長者がサンフランシスコにどんどん移り住み、家賃が10倍に跳ね上がってアーティストが住めなくなり、結果的に街が持つアーティスティックな側面は失われてしまいました。その時期、サンフランシスコに住んでいたので、その変化を肌で感じました。こうした状況が世界の多くの都市で繰り返されていますが、マンハッタンにある高架跡地を利用した空中庭園「ハイライン」のような都市の活用に私は注目しています。ハイラインは2.3キロメートルにわたる長い遊歩道で、毎晩のように演劇やイベントが行われています。中でも「AUGMENTED SITUATION D」に参加し、「渋谷公園通り2040デザインコンペ」で最優秀賞を受賞した建築家の津川恵理さんが紹介していた「ザ・マイルロング・オペラ:ア・バイオグラフィー・オブ・7オクロック」※は、まさに60年代の日本、特に寺山修司らが行っていた街頭演劇を思い起こさせます。都市のカルチャーが失われ、快適便利な高級化・画一化が進む今こそ、唯一無二の街として再び渋谷を演劇的なスペクタクル空間に引き戻すべきだと思っています。都市が持つエネルギーを再生し、さらに国際的なオルタナティブ化、脱大衆化を進めるために、市民の現場であるCCBTと、サイバー空間(インターネット)においても物理空間(スタジオ)においてもワールドワイドな現場としてのステータスを持ったDOMMUNEのビジョンを合体させることができれば、それ以上のものはないんじゃないでしょうか。「スープが冷めない距離」でクリエイティブをお裾分けし合う関係の中で、「国境を超えた距離」に拡張するこれからの渋谷を一緒に築いていけたらと思います。

※マンハッタンのハイラインのストリートで、毎晩7時から行われた実験的な現代オペラ

『CCBTアニュアル 2022–2023』

シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]の2022年10月の開所から2023年度(2024年3月)までの約1年半にわたる活動を体系的にまとめたアニュアル本。CCBTを拠点に展開された32のプロジェクトやイベントを紹介するとともに、参画したアーティストや参加者の方々のインタビューを掲載しています。

※書籍はCCBTほか、全国の美術館のライブラリーや美術大学の図書館等でもご覧いただけます。

詳細はこちら