CCBTでは、メディアアートのパイオニアである藤幡正樹氏と協働し、AIやWeb3といった新たな動向を前に、科学・芸術・哲学・技術と、その関係性を、私たちの社会や歴史から読み解くミートアップシリーズ「アート&テクノロジーへの問い」を開催しています。

各レクチャーの内容を広くみなさまにも参考にしていただきたく、ここでは、参加者によるノートを各回の講義毎に紹介します。

今回のノートは、本レクチャーの受講生であり、キュレーターとして活躍する多田かおりさんの執筆です。

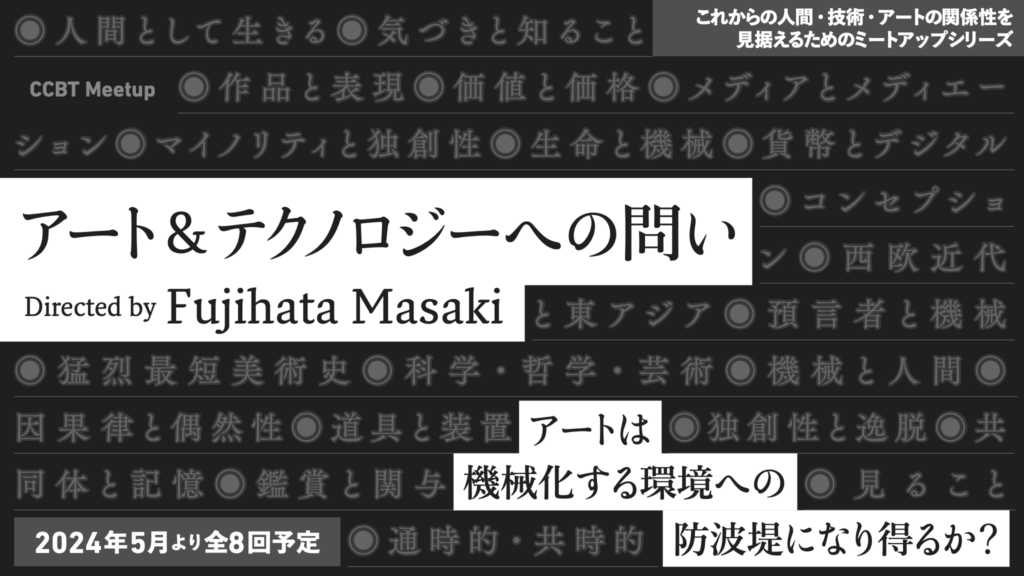

「アート&テクノロジーへの問い」Directed by Fujihata Masaki

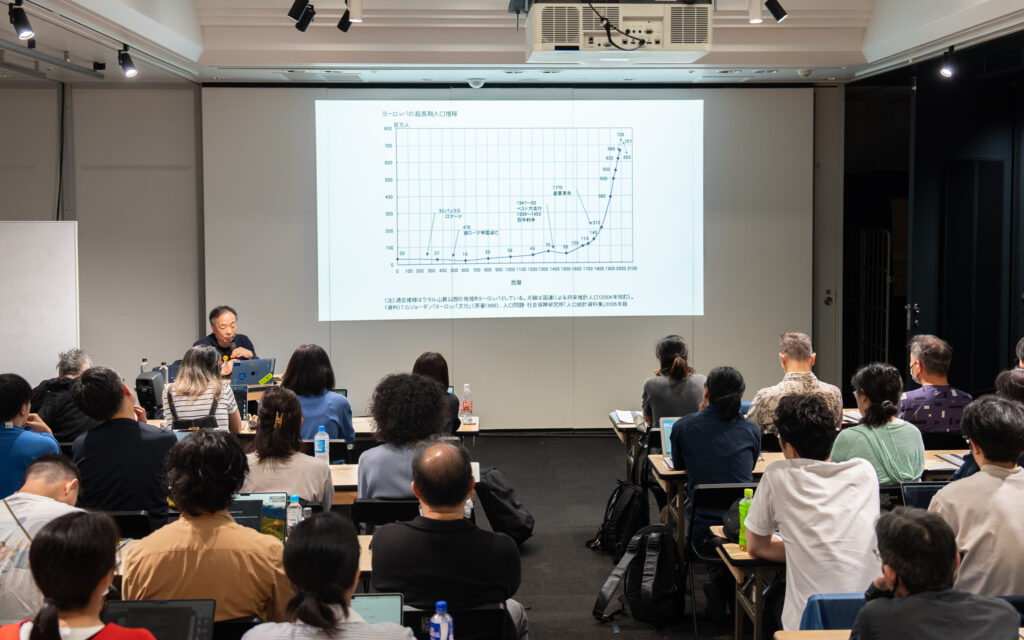

第2回:道具と装置(人間について) 開催日:6月16日(日)

「アート&テクノロジーへの問い」Directed by Fujihata Masaki

カリキュラム・開催日:

第2回:道具と装置(人間について)|6月16日(日)

第3回:猛烈最短美術史(絵画史)|7月7日(日)

第4回:鑑賞と関与(見ること)|8月18日(日)

第5回:コンセプションとメディウム(孕むこと)|9月22日(日)

第6回:生命と機械(知ること)|10月20日(日)

第7回:作品と表現(価値について)|11月17日(日)

開催時間:16:00〜18:00

会場:シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]

1.イントロダクション

1.1 アイスブレーク

第2回参加者ノートでは、講師の藤幡正樹氏(以下敬称略)のレクチャーの要約に加え、註には筆者自身がよりよく理解するために参考にした資料も付記した。

冒頭で藤幡は「人間の歴史とは道具の発達の歴史であり、人間が先に存在し道具が後から出てきたという歴史観を見直すべき」という視野を提示する。

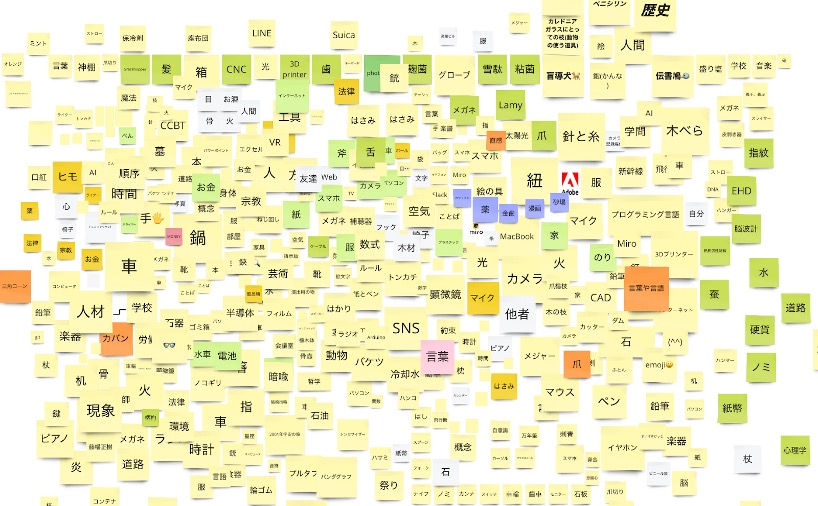

まず今回のテーマ「道具」から、何を思い浮かべるだろうか? この呼びかけに対し、Meetup参加者によってMiro上に道具の具体例が書き込まれた。また口頭でも「目的を達成するために身体の代わりになるもの」「何かを作る時に使うもの」「記憶を外部化するもの。身体の延長としての道具と同じく、脳みその機能を外部化するもの。」「人間の手の機能を補うもの」といった意見が挙げられた。藤幡は道具という概念を持ち出すだけで日常の見え方が変わる、という。

1.2 第2回の目的

Miro上には紐やメジャーなどいかにも道具といったものから酒など直感的に道具とはみなしにくいもの、歴史や現象などの抽象的な概念までが挙げられた。このように未整理の言葉の集合を分類して、道具というものを抽象的にとらえること。このことを巡って様々な思想家の議論を逍遥すること。これが本Meetup第2回の取り組みだ。

なぜ「道具」なのか。背景にあるのは、人間は道具を介して環境に作用を及ぼしそこから情報を取得することによって人間になった、という一般的な人間観に対し、それ以外のカテゴライゼーションもあり得るのではないか? という問いである。

1.3 言語によって分類すること

まず物事を分類するということそのものにフォーカスしてみる。分類とは、記憶に基づいて違いに気づき、その個別事象に名前を付けることだ。(例えば、同じコップでも昨日と今日のコップは違う、など)このことは人間が人間として生きるために重要である。

この分類という作業を行う際に我々が使うのは、もちろん言語だ。今回は、「道具」と並び「言語」も重要な役割を担っていく。「道具」についても言葉による分類を進めていった。まずは道具と同じ意味で使用できる言葉が挙げられた。器具、用具、工具、什器、装置などがそれにあたるが、これらはイコールなのだろうか?

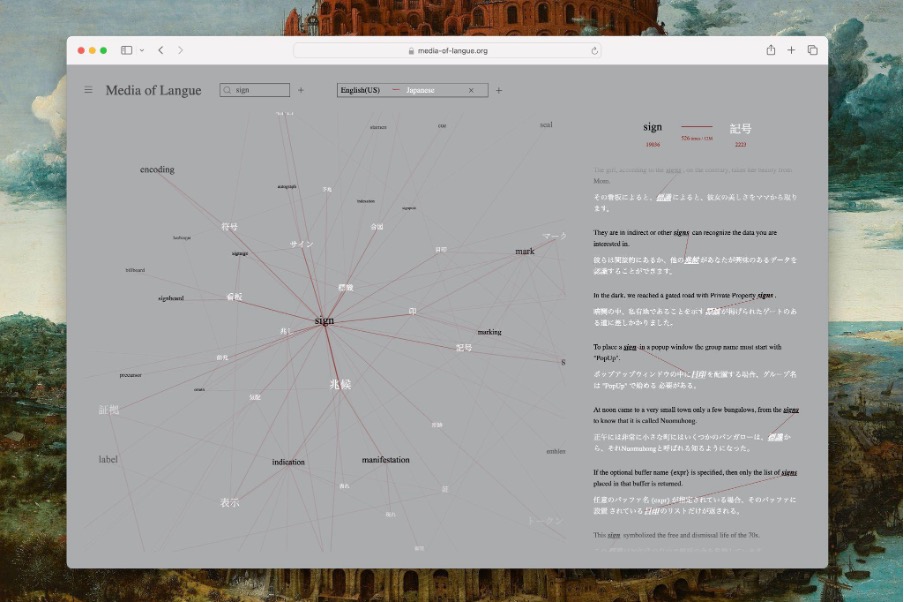

Media of Langue

ここで村本剛毅によるオンラインのプロジェクト《Media of Langue》(図2)が参照された。このウェブサイト上では単語を検索すると、その単語の翻訳語、その翻訳語の翻訳語、その翻訳語の翻訳語の翻訳語…が次々と表示され、そのネットワークがビジュアライズされる。しかし藤幡はこれがいわゆる「辞書」ではないことを強調する。これは過去に実際に行われた無数の翻訳を数えあげることのみによって形成される結果としての地図であるからだ。

実際の画面は図2の通り。ふたつの言語(例えば英語と日本語)の単語が、バラバラと散らばり、過去に翻訳の関係にあった単語の間を直線が繋ぐ。直線の長さは訳される回数が多いほど近づき、同じ言語の単語は相互に反発し合う。また直線をクリックすることで、その原料である過去の翻訳の文章にアクセスすることができる。このネットワークは訳語の複数性によってどこまでも広がり、ユーザーは単語をクリックしていくことで空間を探索できる。村本はこの広がりがプレイヤーが逸脱を受け入れる「連想ゲーム」によって生み出されるのではなく、むしろ伝言ゲームのように、プレイヤーが最初の何かから決して逸脱しないことを望んだうえで生み出されるものであることに注意を向ける。

このプロジェクトは言語によって概念を整理しようという今回のMeetupにとって、示唆に富む例だ。言葉が他者へ伝わるとき、同じ言語同士でさえも翻訳に近いプロセスが起きており(村本は「トラフィック」と表現していた)、それはMedia of Langueの画面のようにネットワーク/空間を構成する。また、それにもかかわらず物事を精緻に分類する(=思考する)ためには、できる限り言葉を厳密に定義する必要があるということを認識させる。翻訳ではひとつの単語が複数に訳される場合がある。自分が意図する意味をより正確な言葉で伝えるため(母国語においても他言語においても)自分自身の翻訳の性能を向上させる必要がある。Media of Langueを持ち出して藤幡が強調したのは、概念と概念の間にある微妙な接点のあり方に対峙する、あるいは交通と差異へ同時に対峙するという態度である。

道具=Tool、instruments、equipment、apparatus

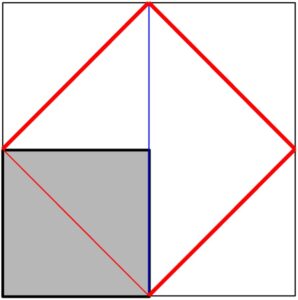

さてMedia of Langue上で「道具」を英語に変換すると例えばtool、instruments、equipment、apparatusなどが表示される。Toolは非常に広い範囲をカバーする単語である。これに対して①instrumentsは使用する人間の身体に近い器具を示す。例えば楽器(musical instruments)は人がそれを使って音を演奏し、鑑賞者はそれを聴くが、これは演奏者がいないと機能しない。②equipmentは「機器」といったニュアンスで、人間がいなくても機能を果たす自律的なものだ。Media of Langue上で①②の位置関係を確認すると、同じ道具という単語の訳でありながら用法としてはほとんどオーバーラップしないことが分かる。さらにApparatusはフランス語圏ではappareil となるのだが、これは「カメラ」という、道具とは全く異なる意味にも繋がる。

ここで藤幡は道具と作品の関連から、かつて自身の作品をinstrumentsであるべき、と考えていたことに触れた。これは、鑑賞者が作品に対してリアクションすることにより作品そのものが変化するインタラクティブな作品を想像すれば、理解できるだろう。しかしより広い視覚芸術の中で考えた場合にも、例えばドローイングにおける鉛筆の使われ方に当てはめることができる。つまり鉛筆が、作家自身の身体の表出であると同時にその身体の動きを逐次的かつ俯瞰的に見て制御するためのもの、つまりinstrumentsである場合もあれば、自律的なequipmentやapparatusとして機能する場合もある。鉛筆を当の作家がどのような意味で使っているのか、考えることが鑑賞者の仕事だという

2. 思想家たちによる「道具」

2.1 ハイデガー:道具と芸術

さて、これ以降では哲学を中心とする人文学分野において検討された「道具」と「芸術」そしてその関係が参照された。それを通して冒頭で話された人間と道具の因果率に基づく関係ではない、別のカテゴリゼーションを検討する。

ハイデガーによる「道具」1

芸術と道具をそれぞれ哲学の分野で論じたのが、第1回のノートでも触れたマルティン・ハイデガー(1889年メスキルヒ、ドイツ-1976年フライブルク、ドイツ)だ。藤幡がハイデガーを取り上げた理由はハイデガーが、道具は透明な存在である、そして芸術はある事物(たとえば道具)を指し示す、という考え方を提示しているからである。

まず道具、例えばハンマーは普段当たり前の存在であり、使用する時はまるで身体の一部のようになっている。使用者の意識のなかでハンマーは物としては認識されておらず透明化している。しかし、ひとたび壊れた時ハンマーは突如、対象として立ち上がる。さらにハンマーを身体の一部のように使用していた人間の行為が、その連関、つまり世界から切り離されることになる、という2。

ハンマーは木の柄と鉄の部分など、それぞれの部分を作る職人や別の道具の関わりによって構成される。このように他の事物との機能的な連関に基づいて、道具は成立する。世界を構成しているのは道具であり、人間とはこの道具的連関の中に投げ込まれた存在であるという。

詩作と不伏蔵性

一方、芸術活動を行うことをハイデガーは存在の問いと考えたという。どういうことかというと、芸術活動によってある事物(たとえば「道具」)を指し示すことができる。

ハイデガーが哲学研究に用いた様々な造語の一つに前述の「不伏蔵性」がある。これは見えなくなっていないもの、本来は隠されていたものが明らかになる状態を指す。ハイデガーは芸術の中でも詩を特別視したが、詩作(ポエム、ポイエーシスpoiesisが語源)とは本来、包み隠されているものを不伏蔵化するものだという。詩作を通して詩人自身の中、あるいは言葉一般の中に隠されたものが明らかになり、これによって新しい単語・言葉が生まれてくる。つまり芸術の原点はポイエーシスでありクリエーションではない。そして詩作や絵画は、前述した通り、世界の隠された真実を明らかにするものだという3。

さて、ここまで聴いた参加者はハイデガーによって精緻に構築されたロジックに圧倒されただろう。しかし藤幡はこれを「西洋的な言語の使い方」である、と念を押した。例えば道具と芸術の関係を、道具的存在と事物的存在のふたつの概念の山だとしてその間にある事象を細かく分類することによって襞を増やしていくような考え方だという。この西洋的な言語による思考に対し藤幡は「これを信じずに、むしろ乗り越えなければならない」と促した。

2.2 アンドレ・ルロワ=グーラン:手と技術による人間の発現

次に道具と技術に対するアンドレ・ルロワ=グーラン(1911年パリ、フランス – 1986年パリ、フランス)による全く異なるアプローチが参照された。ルロワ=グーランはフランスの先史学者・社会文化人類学者。日本にも1930年代後半の3年間滞在しアイヌ研究などを行なった。文化人類学の研究対象の中でも特に技術に注目し、またメディア論の創始者とも言われる。

ルロワ=グーランが参照されたのは、道具と人間の成立とを、一般的に考えられるような因果律に拠らず説明したからだ。このことはルロワ=グーランの著書『身振りと言葉』4で論じられた。さらにその研究手法である「遺物を自分の手で再制作する」ことが、道具に内在する作り方やルール等を明らかにするとして、これを読み取ることを重視したためだ。

ルロワ=グーランの批判対象

『身振りと言葉』でルロワ=グーランは①二足歩行が可能になる⇨②手が自由になる⇨③道具の発明⇨④知的存在としての人間の誕生、といった進化観に対し①〜③のような発達過程と知的存在としての④人間の発生は同時で、技術の発達と人間の発生は同根だと主張した5。ルロワ=グーランの人間観の背景にはジャン・ジャック=ルソーへの強い批判があるという。ルソーは『社会契約論』(1762)を著し近代社会における人民主権による民主主義の原理を明らかにした啓蒙思想家だが、その根本には強いプロテスタンティズムがあり、これは歴史的には近代資本主義(贖罪のための労働から得た余剰を、資本として蓄積する)の根源でもある6。

技術的な存在としての人間

例えばルロワ=グーランは、石器のひとつであるヤジリの製造における技術発達を取り上げる。第一段階⇨石で加撃することによって尖ったヤジリができる、第二段階⇨そこから細かいかけらをとってリファインしていく、第三段階⇨求める用途に合う刃物を作るための割り方が明確になる…といった段階を経て次第に技術が洗練されていく(図4)。

藤幡が強調したのは、先史時代の遺物を自分自身で再製作する、というルロワ=グーランの研究手法だ。このことは、ある道具を作るために、人間が生得的に持っている身体機能、特に手の動作=身振りが、石を砕くという作業を通して自ずと作動する、ということにつながる。また他方で数万年前の人が作っていた手順がわかる、ということでもある。つまりヤジリを媒介に、当時の人間本来の身体能力と、その製造プロセス両方が明らかになる。

このように石をヤジリに加工する技術は、ヤジリそのものに記憶されている。こうして先史時代の遺物たる道具に含まれる製造や使用のプロセス、さらには製作当時の社会の物語が(文化人類学者などの)人間の身体・身振りを通して「読み出される」7。

エクリチュールとプログラム:作品を読む

上述のようにヤジリの製作・使用という行為には、一定の手続きや規則性が含まれるが、それらをルロワ=グーランは「プログラム」と呼んだ。ルロワ=グーランは文化人類学者として遺物からこのプログラムを読み出すことを重視した。藤幡はこのことを「道具はそのプログラムを読み出されることで、単なる道具を超えて技術の記憶を外在化したものと考えられるようになる」という。さらにこのプログラムを読むことを作品に対峙する時の態度にも拡げる。例えば建築家が他の建築家による建築物をみる時、コンセプトや建設プロセスといったプログラムを読み取っている。つまり「優れた観客とは作品のプログラムが読める」者なのだ。そしてもうひとつの「エクリチュール(書字)」。これは通常書き言葉(その背景には書字法という技術が前提されている)を意味するが、藤幡は読まれるべきものとしての道具にも当てはめた。さらに道具のプログラムはそれを実行する、人間に内在する身体の記憶や道具を使用する際に自然に作動する動き、身体そのものの働きといった機構と分けて考えることができない。このことを押し拡げていくと、つまり生命はテクストだといえる、という。

2.3 スティグレール:技術と記憶

今回の議論のため最後に参照されたのは哲学者ベルナール・スティグレール(1952年セーヌ・エ・オワーズ県、フランス- 2020年シェール県、フランス)だ。スティグレールはフランスの哲学者ジャック・デリダ、前述のハイデガー、ルロワ=グーランの先史学などを発展させ、哲学を技術という観点から読み直す「技術の哲学」を明示し、近代科学技術の哲学的分析を通じその母体である西洋を相対化するという立場で研究を行った。

スティグレールが取り上げられたのは、記憶や意識を技術、特にメディアテクノロジーと関連づけて論じたためである。スティグレールの研究の契機となったのは「メノンのアポリア」という、プラトン著、紀元前ギリシアの哲学者ソクラテスと貴族メノンの対話篇に収められたエピソードだ8 。これは隠された徳、本質をいかに想起することができるかという、記憶と想起をテーマにしたもので、奴隷の少年が記憶したことのない幾何学の定理を発見するという内容だ(図5)。藤幡はスティグレールが「少年が、道具(技術)を介在することによって幾何学の定理を学習=想起し、予期せぬもの、自らの内なる他者と出会うことになる」と、このエピソードを読み直していることを指摘する。

しかし学校教育における数学は、具体的なモノを数に変換し、次に数を代数に変換するという段階を経て、数を抽象的に操作する技術となってしまった。

記憶技術

さて記憶にないものが想起されるとは、道具との関連ではどのようなことを意味するだろうか。スティグレールは『メノンのアポリア』の例を通じて、想起というものは常に記憶技術によって支えられていると指摘する9。これをスティグレールは現象学者フッサールの時間に関する概念を参照しながらそれに批判を加え「記憶技術」の検討へと発展させていく。フッサールによる時間対象(=ここでは記憶といってよい)の研究は二段階に整理されている。第一次過去把持⇨いわゆる短期記憶にあたり、例えば音楽を聞くという行為において、直前の音が記憶されていることにより、次の音を聴きながらその音を想起できる。このことによって音楽が人間にとって有意味になる。第二次過去把持⇨長期記憶にあたり、同じ音楽を繰り返し聞くと音の差異が意識されるようになり、記憶に照合される。これによって例えば主題の聴き分けが可能になる。しかしこのような記憶の段階的な区別に対しスティグレールは批判を加える。つまり第一次把持と第二次把持は絡み合って切り離すことができないはずだという。さらに第三次過去把持が提示される。これは勿論テクノロジーによって外在化された記憶だ10。

言葉にできなかったエクリチュールを取り戻す

ここで藤幡から、外在化された記憶に前述の道具のエクリチュールも含むことが提案された。すると人間は記録技術の発明前から記憶の外在化を行なっていたことになる。これを文字的な記憶として読み直すことが焦点だ。

文字に依らないエクリチュールは職人や物作りの領域にあった。古代ギリシアでは自由市民とは成年男子のみの限られた人間で構成される階級だった。ここから奴隷や職人は排除されていた。したがってこういった下層の人々の仕事は言葉(書字)で記述されてこなかったという。しかしルロワ=グーラン、そしてスティグレールを経て、技術を通じた理解が可能であることが明らかになった今、このような「言葉にできなかったエクリチュール」を取り戻すことに可能性が見出された。

3. 総論

以上の議論を踏まえ最後に強調されたこととして、1点目は「人間が道具を使う、という人間中心の視野をやめてみること」2点目は何かのモノを作る時、あるいは使う時「エクリチュールとプログラムがどうなっているか」という態度で対峙する、ということ。最後に「作品とは新しい道具だ」と言ってみること。最後の点については、つまり言葉ではないもので現在の技術の問題を明らかにすることだ。例えばiPhoneは便利な道具だが、それだけにとどまるのではなく、そのエクリチュールを炙り出すようなアプリケーション=作品を作ってみてはどうか、という提案であった。

最後に

以下は個人的な感想だ。今回、Miroの書き込みとMedia of Langueで始まり、最後にスティグレールが参照されて終わったことが印象的だった。MoLであれば複数の言語と単語の間、Miroなら他者の意見・アイディアなどの間にあり、人間に対して何らかの捉え方を示す機能を持つ。この意味ではこれらをメディアであり道具だと考えても良いと思う。しかしハイデガーのいうように透明な道具ではなく、私には過剰や逸脱として見えた。

道具は有用で、直感的な操作で情報が取得できて、ユーザビリティが高いほど後退するのだろう。この意味で、スティグレールが「メノンのアポリア」という近代的なテクノロジー以前の話のなかでメディアが機能していることを見出したのは面白かった。なぜならこの話の状況(たしか砂に木の棒で作図した)では、何らかのメディアを介している、などとは意識されにくいように思うからだ。

一方で、Miroが見たことがないほど文字で溢れたり、MoLが翻訳ではなく翻訳の頻度や履歴をビジュアライズして思いもかけない繋がりを見出したりといった、通常期待されるような把握の形を超えて、物事を認識するときには、それを映すメディアの存在も無視できなくなってくるのだな、と思った。そこに現れている媒介という機能の様々な可能性を意識せざるを得なかった。またMeetup最後の質疑応答では「作品をメディウムとして考える」という話があったが、個人的にはここでMiroとMoLを見た時に感じた印象がつながったように思う。

メディアと聞くとついビデオやフィルムといった個別具体的なメディア・テクノロジーや、その機能や有用性つまり複製や流通に意識が行きがちである。しかし個別の技術の分析も大事だがまずは作品それぞれをメディウムと捉え、その中で個別の技術や他の要素がどう働きあっているのか、それを媒介にしている人間とどう関わるのかを仔細に見ていくことが豊かな見方につながるのかもしれない。

注釈

- 本節は藤幡のスライドにしたがい、次の論考を参考にしている。七沢智樹『テクノロジーをデザインする人のための技術哲学入門【第6回】:ハイデガーの悲観的技術決定論を乗り越える』WIRED SERIES: Philosophy of Technology、2024年03月15日

https://wired.jp/membership/2024/03/15/series-philosophy-of-technology-6/ - 前者の透明な状態を「道具的存在」後者を「事物的存在」と呼ぶ。前掲書。

- 『芸術作品の根源』(訳:関口浩、2008年、平凡社)導入でガーダマーは「不伏蔵性」と芸術との関連を端的に説明しているが、不伏蔵性はもともとギリシア語の「真理」(アレーティア)から翻訳された。つまりハイデガーによれば芸術は真理を明らかにするものなのだという。(『芸術作品の根源』p.170)

- 『身ぶりと言葉』(訳:荒木亨、2012年、筑摩書房)

- 別の言い方をすればそれまで考えられてきたように猿→類人猿→人間、と漸次的に人間に近づくのではなく、類人猿と原人(かつて用いられた化石人類の最も古い種)の間を不連続ととらえる視点である。ルロワ=グーランは石器等の人工物から脳の頭蓋骨の構造に至るまで化石人類を検証し、現生人類との類似性について説いた。例えば「少なくとも厳密に技術的な知能の点では、旧人における職人とそれより新しい職人の態度との間に、差別を置く理由はほとんどなく、旧人の技術的な知能は、少なくとも第八野までは、我々のと同じ錐体路領と連合領を獲得しているのである。」前掲書p.177

- ルロワ=グーラン自身『身振りと言葉』では特にルソーの『人間不平等起源論』(1775)で記述された頭脳主義的な人間の進化観を強く批判している。ルロワ=グーラン、前掲書(2012)、p.36

- ルロワ=グーランはこのことを発展させ、次第に人間の身振りが手動機械として外部化され、さらに脳や神経系統の延長としてのエレクトロニクスの誕生といった近代技術史にまで議論を接続している。前掲書pp.370−420

- 『偶有からの哲学(アクシデントからの哲学)』浅井幸夫訳、新評論、2009年

- スティグレールは、少年が作図という思考の外在化技術を使っているのにも関わらずプラトンがこの事実を無視していることに衝撃を受ける。スティグレールが研究の前提としたのは、こうした古代ギリシア哲学における技術の追放だ。スティグレールは技術を人間の器官の外部化ととらえ「偶有性」をその特徴と考えるが、プラトンはじめギリシア哲学では偶有性は不安定なものであるため下位の特性とみなされた。前掲書pp.49-50

- スティグレールによれば人間が生きる社会において向き合うべき問題、つまり政治的な課題の根本には時代の意識が条件としてあおり、それはテクノロジーによって記憶・表現される。このため第三次過去把持=記憶技術を重視する。ちなみにスティグレールが技術哲学を指向した原因であるギリシア時代の哲学の追放も、当時の共和制の危機意識を反映している。前掲書参照。